水能蕴藏量约占全国的1/5,占整个西部的1/3,其蕴藏量达1.43亿kW,技术可开发量1.2亿kW。西藏水力资源量巨大,雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江干流梯级水电站规模大多在100万kW以上,个别为1000万kW级的巨型电站,是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”,现今开发程度较低。......

2023-08-20

3.3.2.1 滑坡体形态特征

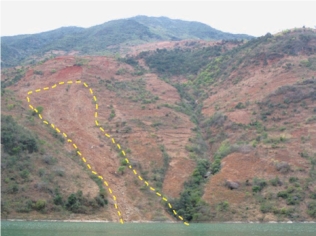

金厂坝滑坡位于四川省凉山州盐源县巴折乡雅砻江右岸斜坡地带,斜坡地形上为一凸岸,斜坡近于SN走向。滑坡体距官地水电站坝址约17km,距巴折乡政府约4.5km,蓄水前河水位1235.00m,近于垂直雅砻江流向发育(图3.3-8)。

滑坡体总体坡度在10°~66°,平均坡度35°左右。现场调查表明,在滑坡体地表可见两级较为明显的平台分布。第一级平台分布于1500.00~1540.00m,宽80~150m,坡度15°~20°,平台以下谷坡为滑坡体下滑后胶结形成的钙化物,谷坡坡度37°~66°,第二级平台分布于1750.00~1780.00m,宽70~120m,坡度10°~20°,平台以下为滑坡体堆积形成的覆盖层边坡,坡度25°~36°。

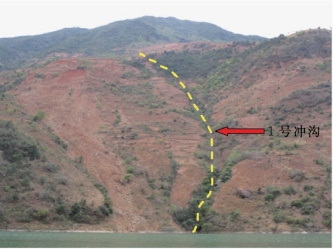

滑坡区上游侧发育有1号冲沟,沟走向均近垂直于坡面方向,沟长约900m,发育高程1235.00~1800.00m,总体坡降35%~55%,最深切割深度约10m,冲沟上段多为灌木植被覆盖,无明显沟床,中段及前缘切割较浅,两侧无明显沟壁。在滑坡区下游侧发育的2号冲沟,沟长约1000m,总体坡降25%~40%,最深切割深度约15m,冲沟中上段多为灌木植被覆盖,多呈V形,切割相对较深而窄,且沟内多见有洪积的块碎石土堆积,前缘切割较浅。两条冲沟均由SW向流入雅砻江,为季节性冲沟,1号冲沟从滑坡后缘贯通到前缘剪出口。2号冲沟从滑坡后缘贯穿至雅砻江岸边,金厂坝滑坡下游边界总体依然以2号冲沟为界,但在1430.00~1600.00m下游边界不应以2号冲沟为界(图3.3-9)。

图3.3-8 金厂坝滑坡图

图3.3-9 金厂坝滑坡区域冲沟发育情况

金厂坝滑坡体形态不规则,表现为前缘较宽,中部稍窄,后缘则逐步收敛,从微地貌特征上看,金厂坝滑坡具有典型的圈椅地貌形态,后缘滑坡后壁、后缘滑坡洼地、两侧剪切带(已发育为冲沟)、中前部滑坡平台和前缘剪出口均较明显,高程1890.00~1920.00m可见清晰的滑坡后壁,后壁可见高度10~15m,坡度大于50°,在后壁下方可见滑坡洼地负地形分布,后缘陡壁两侧可见较为清晰的滑坡侧缘陡壁的分布(图3.3-10~图3.3-14)。

由此构成的金厂坝滑坡范围内,最大横向跨度约770m,最大垂向高度约685m,顺坡面最大长度1250m,滑坡体厚度38~119m,体积约2180万m3,其中1500m平台以下钙化物方量约1180万m3。滑坡体总体坡度在10°~66°,平均坡度35°左右。现场调查表明,在滑坡体地表1500.00~1540.00m和1750.00~1780.00m可见两级较为明显的平台分布,表明金厂坝滑坡体经历了两次较大的滑动,其中1500.00m以下地形较陡,平台以下谷坡为滑坡体下滑后胶结形成的钙化物,谷坡坡度37°~66°。

图3.3-10 金厂坝滑坡上游侧边界特征

图3.3-11 金厂坝滑坡下游侧边界特征

图3.3-12 坡体后缘

图3.3-13 滑坡体后缘陡壁

图3.3-14 滑坡前缘地貌特征

3.3.2.2 物质组成及结构特征

金厂坝为特大型覆盖层滑坡,由两期滑动形成,据钻探资料反映,该滑坡滑动面埋深约38~119m,下覆基岩主要为二叠系下统平川组(P1 P)灰岩、二叠系上统玄武岩组(P2β),而滑带上部主要为块碎石土堆积层和胶结的钙化物。变形区前缘发育于钙化物底部的软弱带,中后部主要发育于金厂坝滑坡的浅表。

金厂坝滑坡体前缘分布高程1235.00~1550.00m,位于1500.00~1550.00m平台以下,地形坡度总体较陡,最大坡度可达66°左右,勘探和地表调查揭示,滑坡体前缘主要由(块)碎石土及钙化物(溶塌角砾岩)组成,其中块碎石土主要分布于1500.00平台、下游侧8号、9号钻孔所处的斜坡以及在钙化物底部,不同区域的(块)碎石土具有不同的物质结构特征(图3.3-15、图3.3-16)。总的来看,位于1500.00m平台上的碎石土最大厚度16.4m,碎石粒径以3~8cm为主,含量大于40%,局部可见大孤石分布,块碎石成分以灰岩为主,结构总体较为松散,局部存在架空现象,推测该平台的碎石土是由滑坡体在第一次滑动过程中随钙化物一起下滑堆积形成;而分布于下游侧8号、9号钻孔的块碎石土,块碎石粒径相对较小,块石粒径多在20~30cm,含量约30%,碎石粒径以2~6cm为主,且块碎石土成分以玄武岩为主,厚度6.2~24.9m,与1550m平台的块碎石土物质成分有较大的差异,在水库蓄水后,该层块碎石土产生较大的变形,在1460m可见最大约2.5m左右的下错变形;位于钙化物底部的块碎石土,埋深66~119m,结构密实,块石含量多大于50%,且位于金厂坝滑坡第一次滑动形成的底滑面以下,推测该层块碎石土是在金厂坝滑坡体形成之前就堆积于此处的崩坡积物。而滑坡体前缘分布的钙化物,勘探揭示厚度为26~118.2m,以钙质胶结形成的溶塌角砾岩的形式出现,由早期高高程的钙化台物质产生滑移至此形成,钙化物强度较高,岩芯多呈柱状—长柱状,钙质胶结物中可见有灰岩角砾分布,水库蓄水后,钙化物也产生一定的变形,推测其变形是沿第一次下滑形成的底滑面产生整体变形,变形以扩容式的纵向解体裂缝为主。

图3.3-15 滑坡体前缘下游侧块碎石土物质组成

图3.3-16 滑坡体前缘钙化物物质结构特征

1.滑坡中部物质结构特征

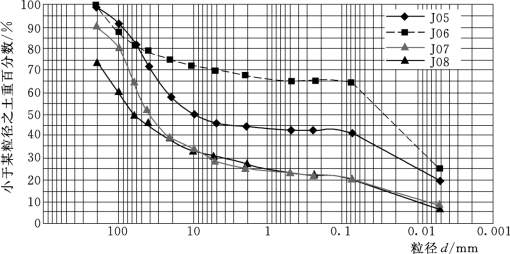

图3.3-17 滑坡颗粒级配曲线

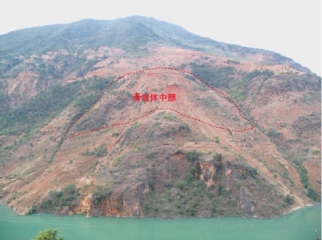

图3.3-18 滑坡体中部地貌情况

图3.3-19 中部下游侧残留的钙化物

图3.3-20 滑坡体中部分布的块碎石土

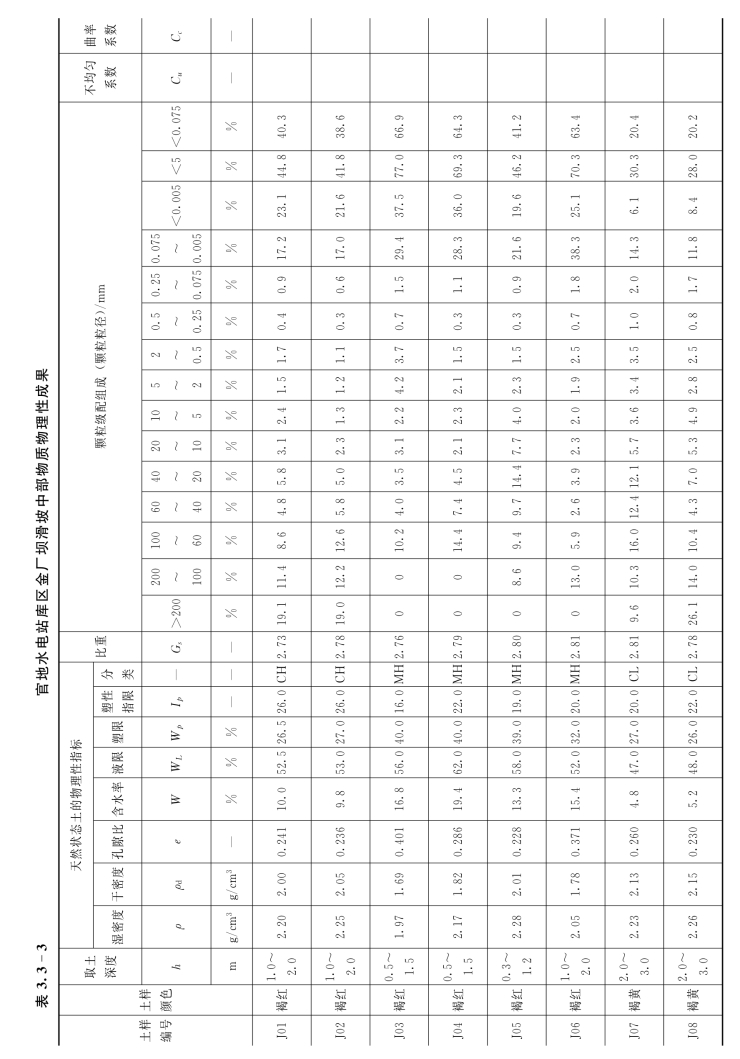

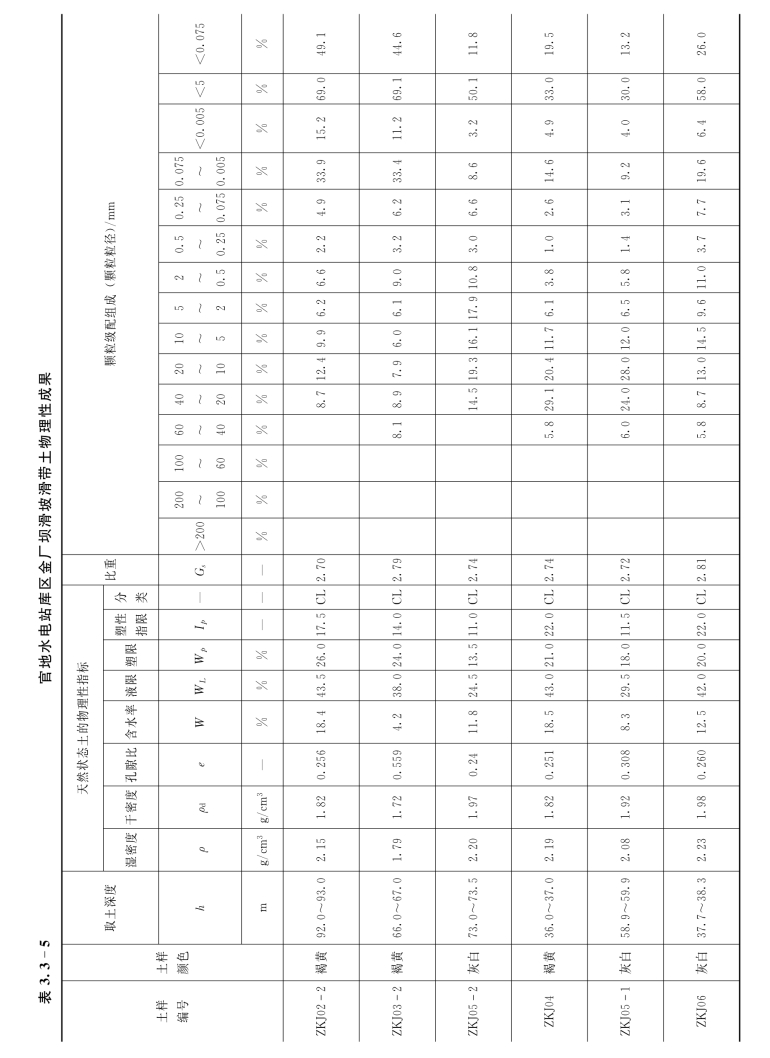

滑坡滑体中部位于高程1550~1750m范围内,高差约300m,平均地形坡度35°(图3.3-17~图3.3-20)。勘探揭示,滑体中部物质主要由碎石土、块碎石土以及钙化物(溶塌角砾岩)组成,碎石土主要分布于滑坡浅表一带,厚度1.3~9m,物性成果表明,滑坡体中部分布的碎石土(J05-06)碎石含量(2~10cm)21%~44%,碎石粒径多小于10cm,碎石成分以玄武岩为主,结构松散;而块碎石土是中部滑体的主要物质组成,勘探揭示厚度35~69m,块石粒径多大于20cm,最大粒径可达65cm左右,碎石粒径3~8cm。物性成果表明(表3.3-3),块石含量9.6%~26.1%,碎石含量41%~56.5%,块碎石成分均以玄武岩颗粒为主;钙化物主要分布于块碎石土之下,在ZK05钻孔中揭示厚度为10.8m,在ZK04钻孔中未揭穿,钙化物胶结程度高,角砾成分以灰岩为主。覆盖层以下基岩为二叠系上统玄武岩组(P2β),二叠系下统平川组(P1 P)灰岩,其中在4号和5号钻孔中揭示的基岩为平川组灰岩,而在6号钻孔中揭示的基岩为玄武岩,推测玄武岩与灰岩的分界应在5号钻孔以上。

总的来看,滑体中部物质组成具有如下的特点:①从物质组成来看,滑坡体中部物质组成以碎石土、块碎石土以及钙化物为主,碎石土主要分布于浅表,厚度不大,块碎石成分均以玄武岩为主,而在4号、5号钻孔揭示的基岩均为灰岩,表明中部分布的块碎石土物质来源应来自于后缘分布的玄武岩,而如此厚度的块碎石土来源于崩坡积的可能性较小,而来自于滑坡滑动的可能性较大,中部滑体的物质组成也证明了金厂坝的块碎石土为滑坡形成的观点;②在块碎石土内部,还分布有0.5~1.5m厚的砾石土,砾石粒径多小于2cm,虽在砾石土中未见有压密土的特征,但其颗粒较细,也多为次棱角状,但也表明金厂坝滑坡体下滑过程中在不同位置存在磨蚀现象。

官地水电站蓄水后,由于滑坡体前缘出现变形扩容,造成中部浅表一带也出现拉张裂缝及垮塌,2012年2月变形最后缘高程为1680m,而2012年汛期后,变形最后缘高程为1740m表明滑坡体中部变形在降雨等因素的作用下可能向滑坡体后部进一步延伸。

2.滑坡后缘物质结构特征

滑坡体后缘位于1750.00m平台以上,高程至1920.00m范围,地形坡度25°~30°左右,根据现场勘探揭示,滑坡体后缘主要由(块)碎石土组成,根据附近的钻孔揭示,块碎石土厚度大于25m,块碎石成分为玄武岩,土体物性试验成果表明,滑坡体后缘物质块石含量约19%(>200mm),碎石含量20.8%~37.9%,结构较密实,根据外围的7号钻孔揭示,孔深27.4m处为基覆界线,基覆界线以上都为(块)碎石土,下覆基岩为二叠系上统玄武岩组(P2β)玄武岩(图3.3-21~图3.3-23)。

图3.3-21 滑坡颗粒级配曲线

滑坡土是在滑坡的发生和发展过程中在一定部位特定条件下遭受挤压、剪切、搓揉、研磨所形成的,是滑坡体的重要组成部分。滑带物质由于受力的特殊性和形成过程中的复杂地质作用,使得其组构特征和物理力学性质与滑坡体中其他部位的岩土体存在较大的差别,因此需要对滑带物质进行研究。

金厂坝滑坡分布有1500.00~1540.00m和1750.00~1780.00m两处平台,一般崩坡积堆积层不会出现如此宽大平台的地形,可认为滑坡体经历了两次主要的滑动,钻孔勘探也揭示有两层主要的滑带土物质。

图3.3-22 滑坡体后缘地貌

图3.3-23 滑坡体后缘的物质组成

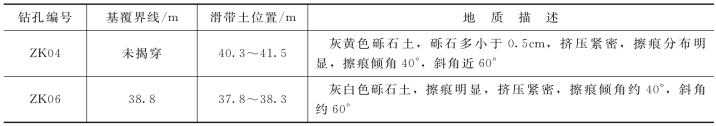

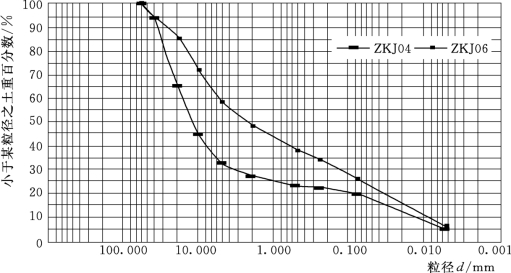

(1)第一次滑动(形成1500m平台)滑带土。金厂坝滑坡体前缘堆积的钙化物,可认为是金厂坝滑坡第一次滑动堆积形成,在1号、2号、3号钻孔的钙化物底部与块碎石土的接触面,以及ZK05钻孔基覆界面附近(表3.3-4),均可见有压密的砾石土分布,砾石土厚度多在0.4~0.8m,以灰白色为主,有滑腻感,砾石多为次圆状,成分主要为灰岩,滑带土物性试验成果表明(表3.3-5),滑带土总体以细粒物质为主,其中20~40mm含量8.7%~14.5%,10~20mm含量7.9%~19.3%,5~10mm含量6.0%~16.1%,小于5mm颗粒含量50.1%~69%,黏粒含量11.8%~49.1%,性状相对较差,挤压紧密,多见有擦痕的分布,擦痕倾角25°~55°,斜角40°垂直,滑面擦痕倾角与斜角的差异充分说明金厂坝滑坡滑带为一不规则的滑带(图3.3-24~图3.3-26)。

表3.3-4 第一次滑动(形成1500.00m平台)滑带土特性表

(2)第二次滑动(形成1750m平台)滑带土。金厂坝滑坡属于松散堆积层中的滑坡,滑坡上堆积物与玄武岩或钙化物(溶塌角砾岩)接触面附近为潜在软弱带,在6号钻孔基覆界面附近以及4号钻孔钙化物顶面附近均揭示有压密的砾石土存在(表3.3-6),砾石土多呈黄褐色—灰白色,厚0.5~1.2m,有滑腻感,砾石多为次棱角状,成分主要为玄武岩为主(图3.3-27、图3.3-28)。滑带土物性试验成果表明,滑带土总体以细粒物质为主,其中20~40mm含量8.7%~29.1%,10~20mm含量13%~28%,5~10mm含量11.7%~14.5%,小于5mm颗粒含量30%~58%,黏粒含量13.2%~26%,性状相对较差,挤压紧密,多见有擦痕的分布,擦痕倾角40°,斜角60°。

图3.3-24 第一次滑动滑带土物性成果曲线图

图3.3-25 3号钻孔揭示的灰绿色滑带土

图3.3-26 1号钻孔揭示的滑带土

表3.3-6 第二次滑动(形成1750.00m平台)滑带土特性表

图3.3-27 第二次滑动滑带土物性成果曲线图

图3.3-28 6号钻孔揭示的灰白色滑带土

据现有的钻孔资料,揭示的两次滑动的滑带土的厚度不均,平均厚度0.2~0.8m,以压密的砾石土为主,滑面倾角与斜角的差异说明滑面是不规则的,但其大致趋势与滑坡地表近平行。滑带以下多见完整的柱状玄武岩、灰岩或较为密实的块碎石土的分布。

3.3.2.3 滑坡复活分区及变形特征

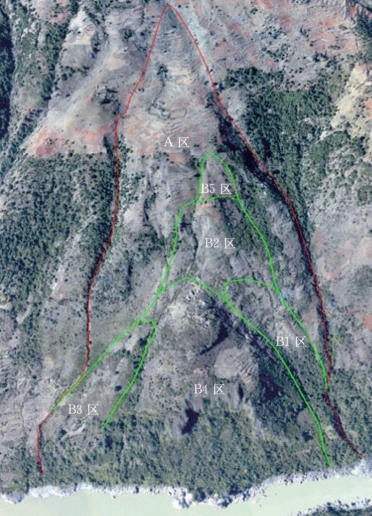

1.滑坡工程地质分区

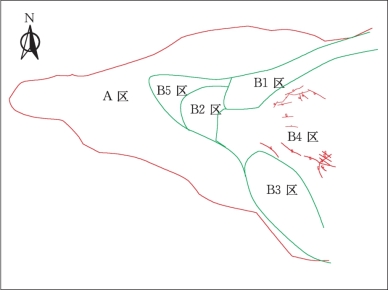

根据对金厂坝滑坡体的地表变形迹象调查,查明了整个滑坡体各个部位的变形情况和张拉裂缝分布范围。无论是从张拉裂缝的形态规模还是从变形迹象的成因性质来看,金厂坝滑坡体1740.00m以上的地表变形破坏特征,与变形区1740.00m以下的滑坡体变形破坏特征都存在着很大的区别,通过对滑坡整体表层可见裂缝调查与分布规律分析和对监测资料的统计情况的掌握情况,将金厂坝滑坡体分为两个大区即A区(蠕变区)和B区(蠕变—蠕滑区),B区又可根据变形模式和程度的差异分为B1~B5五个亚区,分区分别描述各区地表变形特征,金厂坝滑坡体工程地质分区示意图如图3.3-29所示。

图3.3-29 金厂坝滑坡体工程地质分区示意图

2.A区变形特征及分析

A区主要位于滑坡体中后缘一带,由于金厂坝滑坡体下滑后势能已达到新的平衡状态,加之年代久远,据对现场调查和对附近村民的访问,在金厂坝滑坡A区未曾见过明显的下错和滑动迹象,也未见有拉张裂缝的分布,表明A区地表变形迹象较弱,但A区前缘坡度较陡,在重力作用或降雨等因素的作用下可能处于缓慢的蠕滑状态。此外,在A区后缘即金厂坝滑坡后缘陡壁附近可见有零星的垮塌现象,滑塌体长10~15m,宽2~10m,方量为10~100m3,产生滑塌主要滑坡后壁堆积的覆盖层由于坡度较陡,在降雨等因素的作用下沿接触面产生的小规模的滑塌,此类滑塌属于浅表的滑塌(图3.3-30、图3.3-31)。

3.B区变形特征

B区位于金厂坝滑坡体中部及前缘一带,分布高程1235~1740m,高差近500m,其中前缘近95m高程处于库水位以下,官地水电站2012年2月蓄水至1282m后,2月15日,地表调查发现在B区前缘出现地表变形,变形以拉裂变形形成的张裂缝为主,随后在2月21日在B区中部和前缘局部地段出现垮塌,且变形最后缘达高程1680m,随着汛期的到来,变形进一步向滑坡体后部延伸至高程1740m。

图3.3-30 A区后缘的浅表滑塌

图3.3-31 A区后缘分布的浅表滑塌

根据现场调查,B区总体变形迹象较为强烈,但在不同部位变形破坏模式及规模又有差异,因此,又可将B区分为5个亚区,各亚区变形特征分述如下:

(1)B1区(强变形解体区)地表变形特征。B1区位于B区上游,在2012年2月15日,B1区内开始出现拉张裂缝,拉张裂缝主要分布于高程1520m附近,裂缝张开2~5cm,此时,可认为B1区处于蠕滑变形阶段,随着时间的推移,拉裂缝宽度逐渐变宽,且分布高程逐渐向后缘延伸,处于加速变形阶段,至2月21日凌晨,B1区出现解体滑塌,滑塌物质顺坡而下,前缘已至库水位以下(图3.3-32)。根据对滑塌以后B1区地质调查,B1区呈条带状,宽45~113m,面积约3.3万m2,估算滑塌方量约15万m3。滑塌后缘高程约1550m,上游边界部分已至1号冲沟,下游边界以B3区钙化物的上游边界,在后缘高程1550m可见有1~3m高的后缘陡坎分布,在B1区下游边界可见有5~8m高的侧缘陡坎,侧缘陡坎刚好沿钙化物的上游边界分布。该区物质组成以块碎石土为主,块碎石成分为玄武岩,可认为B1区变形是在水库蓄水后对坡脚的应力分布产生改变,水位上升有效应力下降,抗滑力减弱,导致岸坡快速变形滑塌。

总的来看,B1区变形迹象非常明显,变形以浅表滑塌为主,滑塌物质已完全解体,结构松散,区内高程1550m后缘还存在有变形错台或陡壁,表明该区在降雨等因素作用下变形还可能向后进一步发展(图3.3-33)。

图3.3-32 B1区全貌照片

图3.3-33 B1区下游边界侧缘陡壁

(2)B2区(强变形解体区)地表变形特征。B2区位于B区中部,其变形与B1区较为类似,2012年2月15日,B2区内开始出现拉张裂缝,地表裂缝最高高程1610m左右,2月18日现场调查地表变形最高高程约1630m,2月20日查勘发现,变形后缘高程约1650m,表明B2区后缘在加速向后缘延伸,至2月21日凌晨,B2区在1650m出现解体滑塌,滑塌物质顺坡而下,物质直接堆砌于坡面。根据对滑塌以后B2区地质调查,B2区呈椭圆状,宽60~181m,面积约2.0万m2,在B2区内分布有两处滑塌体,1号滑塌体前缘至1570m,后缘高程1650m,宽40~80m,面积约0.9万m2,估算方量约5万m3,滑塌体下滑后,在1611~1650m之间形成坡度约37°的陡坡,并造成1650m处原有居民住房的破坏。2号滑塌体位于1号滑塌体下游,两者之间间隔一小冲沟,后缘至1641m,前缘至1610m,面积约1500m2,估算滑塌方量约5000m3,其规模较小。

总的来看,B2区变形迹象非常明显,变形以滑塌为主,区内共发现有2处滑塌体,滑塌物质已完全解体下滑。B2区位于变形区中部,物质组成在浅表以碎石土为主,块碎石成分为玄武岩,分析其变形是由于第一次滑动滑坡体在库水位作用下沿底滑面产生变形,产生变形后,覆盖于之上的块碎石土必然会产生变形或垮塌(图3.3-34),即可认为B2区的变形是其下覆的滑坡体产生变形在地表的响应。

图3.3-34 B2区出现的变形垮塌

(3)B3区(强变形拉裂区)地表变形特征。B3区位于B区下游侧,前缘位于库水位以下,后缘高程1470m左右,平面上呈圈椅状,面积约5.6万m2,方量约200万m3,2012年2月20日地表变形现象不明显,可能处于蠕滑变形阶段,21日开始出现明显变形裂缝,至2月23日已出现明显贯穿性的圈椅状裂缝,裂缝后缘高程约1440m,前缘顺河长约210m,裂缝拉开40cm,垂直错距40cm,可见深度大于1.4m,坡体内部横张裂缝较多,变形迹象十分明显,而随后不久,在B4区前缘1390m处产生了局部滑塌,滑塌区域宽约20~40m,面积约1300m2,方量约1万m3(图3.3-35~图3.3-37)。

1390m产生滑塌后现场调查表明,B3区地表变形主要表现为拉裂下错变形、前缘局部垮塌的变形破坏特征。在B3区内分布有大量的拉张裂缝分布,表3.3-7罗列出了B3区上分布的拉张裂缝的主要特征,图3.3-37则示意了拉张裂缝的分布情况。可见在B3区地表上面,拉裂缝在区内主要集中于后缘和中部分布,从裂缝延伸方向来看,在后缘主要分布有横向裂缝,而在中部则以纵向裂缝为主,后缘横向裂缝延伸长度较长,最长约110m,普遍下错5cm以上,在1470m附近可见2~4m的下错,如此大的下错位移表明B3区整体经历了一次较大的变形。而中部分布的纵向裂缝表明,B3区中部和前缘物质可能处于解体状态,而高程1390m处产生的滑塌也证明了该区中部和前缘可能已出现解体破坏的迹象。

图3.3-35 高程1470m出现的错台

图3.3-36 中部出现的纵向裂缝

图3.3-37 B3区地表裂缝分布图

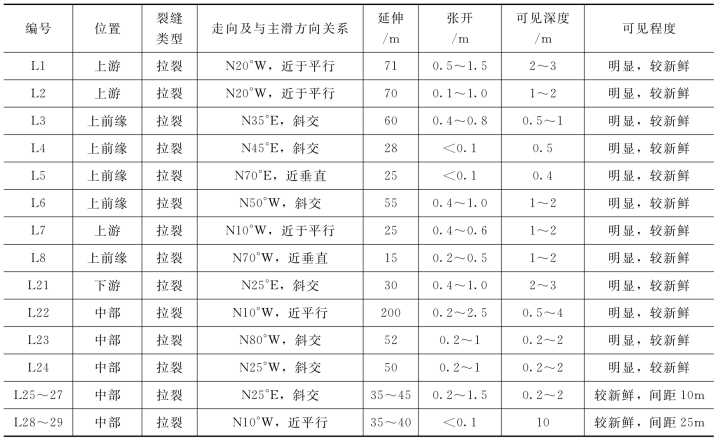

表3.3-7 B3区主要裂缝一览表

(4)B4区(强变形松动区)地表变形特征。B4区位于B区前缘一带,前缘处于库水位以下,后缘位于1570.00m附近,区内物质以胶结尚好、强度较高的钙化物为主,总方量约980万m3。调查表明,在B4区内分布有大量的拉张裂缝分布,表3.3-8罗列出了B4区上分布的拉张裂缝的主要特征,图3.3-38、图3.3-39则示意了拉张裂缝的分布情况。可见在B4区地表上面,拉裂缝在区内上中下游均有分布,尤其分布于B4区的上游侧和中部一带。裂缝在延伸方向上也存在着一定规律,即在B4区出现的裂缝以纵向裂缝为主,即裂缝走向与主滑方向近平行或小角度相交,纵向裂缝最长延伸达200m,已基本贯穿B4区,且纵向裂缝均有向两侧下错的趋势,下错距离一般可达0.2~1.0m左右,横向裂缝主要分布于区内上游侧靠B1区侧,在后缘1570.00m附近由于浅表已被B2区滑塌物质所覆盖,暂未发现有横向裂缝的分布;从裂缝性质来看,以拉张裂缝为主,未见有剪切裂缝的存在;从裂缝张开的新鲜面来看,裂缝多新鲜,且未有充填,说明裂缝形成时间较短。

表3.3-8 B4区主要裂缝一览表

图3.3-38 B4区中部内出现的纵向裂缝(L1)

图3.3-39 B4区上游侧出现的纵向张开裂缝(L2)

总的来看,B4区地表裂缝以纵向裂缝为主,而横向裂缝发育相对较少,且裂缝均为新鲜裂缝,不管从是裂缝的分布还是从裂缝的性质来讲,裂缝都非常符合典型边坡变形的裂缝发育规律,即可认定这些裂缝都是与B4区变形有关,而以纵向裂缝为主,且向两侧下错的裂缝发育规律,充分说明B4区目前可能处于整体扩容尚未解体的蠕滑变形状态,而此类变形是在水库开始蓄水后坡体地下水位上升,造成第二次滑坡的滑面处于饱水状态,使得滑带土物理力学指标下降,降低了B4区的整体稳定性,出现整体变形,在库水位的持续作用或降雨的作用下,B4区稳定性将进一步变差,纵向裂缝的进一步发展将可能使得B4区解体松动,在前缘水面附近出现的钙化物垮塌便是由于其解体松动后失稳造成的(图3.3-40、图3.3-41)。

图3.3-40 B4区前缘出现的钙化物解体失稳现象

(5)B5区(强变形拉裂区)地表变形特征。B5区位于B区后缘,分布高程1680~1740m,勘探揭示主要由块碎石土组成,块碎石成分以玄武岩为主。根据地表调查结果,该区的变形主要以拉张变形为主,区内共发现有5条拉张裂缝,其中4条均为横向裂缝,裂缝延伸长度多在20~40m,张开0.5~5cm,下错1~3cm。总的来看,该区变形较同是强变形拉裂区的B4区的变形较弱,其变形主要是B2区产生滑塌后形成高约30m的边坡,边坡的应力调整使得1680m以上出现拉张裂缝,加之降雨的作用,变形进一步向后发展至高程1740m,在1740m以下由于坡度较陡,出现了覆盖层的滑塌,但该区裂缝向下贯通的深度较浅,滑塌的规模也较小,反映变形应是边坡应力调整与降雨等因素的综合作用下产生斜坡表层蠕滑现象,斜坡表层覆盖物由蠕滑变形不断积累,最终形成这些地表张拉裂缝,但它们并不与深层的滑动相关联(图3.3-42)。

图3.3-41 B4区地表拉裂缝分布图

有关西部水电工程重大滑坡灾变演化及控制技术的文章

水能蕴藏量约占全国的1/5,占整个西部的1/3,其蕴藏量达1.43亿kW,技术可开发量1.2亿kW。西藏水力资源量巨大,雅鲁藏布江、怒江、澜沧江、金沙江干流梯级水电站规模大多在100万kW以上,个别为1000万kW级的巨型电站,是全国乃至世界少有的水力资源“富矿”,现今开发程度较低。......

2023-08-20

根据现场调查及勘探成果揭露,滑坡体内发育有四个次级滑体。因此,可以推测1号次级滑体目前处于不稳定状态,在暴雨和地震的作用下其稳定性将进一步恶化。主滑动体位于滑坡体的中后部,不受江水侵蚀的影响,且堆积体内未完全解体的强变形岩体成层性较好,堆积体较密实,坡体变形迹象并不显著,因此,主滑动体目前稳定性较好。......

2023-08-20

图3.3-95唐古栋滑坡基本特征及分区特征图前缘坡体失稳堆积雅砻江后,中后部的失稳坡体从高程2515.00m剪出后直接冲向对岸,遇到拦截后回弹,最终在雅砻江上形成沿江长1500m、顶面沿江长860m、高225~270m、顶宽500~800m、底宽200~300m,横断面呈倒梯形,方量约6800万m3的巨型滑坡坝。......

2023-08-20

报告中同时采用普通条分法、Janbu法、Bishop法和M-P法等4种常见的刚体极限平衡法,对各不稳定体进行了稳定性评价。其中,由于M-P法有概念清晰、适用范围广等优点,本书刚体极限平衡的稳定性计算将采用M-P法的计算结果为判断依据。......

2023-08-20

图4.3-1斜坡演化模式图——松动阶段2.蠕动阶段边坡岩体在自重应力为主的坡体应力长期作用下,向临空方向缓慢而持续的变形,称为边坡蠕动。蠕动是岩体在应力长期作用下,坡体内部产生的一种协调性形变,是岩体趋于破坏的演变过程。......

2023-08-20

通常情况下,覆盖层滑坡按滑坡运动形式可分为:牵引式滑坡和推移式滑坡。最终,形成受前缘渐变式牵引变形控制——中后部逐步变形失稳的变形破坏模式,即牵引式滑坡变形破坏模式。图3.2-1牵引式滑坡变形破坏模式图3.2-2推移式滑坡破坏模式4.冰水堆积物青藏高原东南缘滇西北、川西地处我国第一个地形梯带。......

2023-08-20

图4.1-3斜坡演化模式图——破坏阶段因此,在坡体变形过程中,其后段因存在较大的下滑推力而首先发生拉裂和滑动变形,并在滑坡体后缘产生拉张裂缝。当稳定性降低到一定程度后,坡体开始出现变形。随着变形的不断发展,一方面拉张裂缝数量增多,分布范围增大;另一方面,各断续裂缝长度不断延伸增长,宽度和深度加大,并在地表相互连接,形成坡体后缘的弧形拉裂缝。......

2023-08-20

相关推荐