无论是光、透视还是焦点的使用,在黏土动画当中都对角色进行了很好的体现。黏土动画是一个创造“生活”的游戏。黏土动画的独特写实性和空间性,使其具有其他动画形式无可比拟的魅力。黏土动画中角色的表情,大多数情况下是会根据剧情和动画的需要进行匹配的。黏土动画就像是真实电影和动画电影之间的另一种电影艺术。在对黏土动画的角色进行各种动作和神态的安排时,会尽量进行缩减。......

2023-08-16

泥塑,即用黏土塑制成各种形象的一种民间手工艺,在民间俗称“彩塑”“泥玩”。它以泥土为原料,经手工捏制成形,或素或彩,以人物、动物为主。泥塑取材简洁、造型生动、想象大胆夸张,深受人们的喜爱。

泥塑在中国的古代社会当中,始终扮演着一个比较重要的角色,甚至引领着一段时间的时代风尚。在人类的社会发展过程当中也起着非常重要的作用,对各种形象的表现,对宗教意识或者是人为思想的传达,有着非常重要的地位。泥塑作品的流传对我国时代的发展有着非常重要的传承意义,能够让我们对古老的中国文化进行一定的探索。

在我国,泥塑文化是有着非常长的历史。在西安半坡人类遗址当中,就能够发现大量的陶塑,因为泥塑产品不耐久的特性,所以我们在对这些泥塑进行研究时,从泥塑到陶塑经历了非常漫长的过程。可以说泥塑是所有雕塑艺术的鼻祖。根据恩格斯在《家庭·私有制和国家的起源》一书中,关于陶器起源的说明:“可以证明,在许多地方或者甚至在一切地方,陶器都是用黏土涂在编制或木制的容器上而发生的,目的在于使其能够耐火。因此,不久之后,人们便发现成型的黏土,不要内部的容器,也可以用于这个目的。”就是说,陶塑在最早的产生的过程当中,它其实是通过编织或者是使用木质材料进行制作的,随着生产工艺的发展、时间的推移,他们发现了黏土具有很强的可塑性,这样就可以更好地根据自己的想法进行更富有创造力的制作,在这种背景下就产生了泥塑器皿。

在我国漫长的历史当中,陶器制作大约有将近一万年左右的历史。在原始社会进行陶器制作的时候,大多数情况下是进行手工捏制的。随着时代的发展,慢慢地使用了工具,比如说泥条盘进行陶器的制作。父系社会就出现了轮制法。进入封建社会之后就发明了模制法——一种只要将陶泥放入模具当中,就能够制作出器物的形状的技法。根据人们对出土文物的研究,在六七千年前,就已经开始使用陶窑烧制陶器。也就是说,我们可以大胆地推测出最古老的烧制方法,就是使用堆烧法,即把晒干的陶坯放在露天柴草中烧。

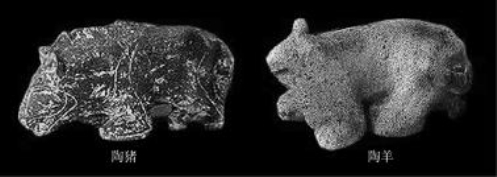

原始社会的陶器有着各种各样的种类,一样的是也有着各种各样的分工,有泥质的灰陶、细沙彩陶、黑陶和几何纹陶;有盛器、饮器、煮器等,形式多样、质量优良。史前文化地下考古就有多处发现:浙江河姆渡文化遗址出土的陶猪、陶羊(图2-1)时间为六七年前;河南新郑裴李岗文化遗址出土的古陶井及泥猪(图2-2)、泥羊头时间约为7000年前,可以被确认是人类早期手工捏制的艺术品。印纹陶(图2-3)的图案,有几何、植物、动物以及自然现象的云、水、雷等纹样;古代原始人利用着各种各样独特的技巧,按照堵车神秘的感觉,对图案进行了加工。各种各样的图案,展现出了他们丰富的日常生活,也达到了对审美的需求。

图2-1

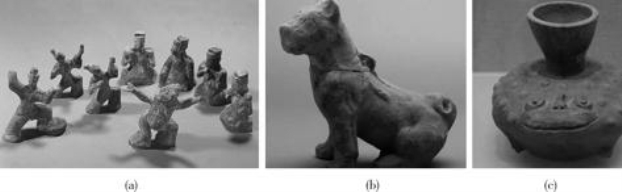

自从新石器时代以后,我国的泥塑技术一直在不断发展,可以说我国的泥塑艺术在很长一段时间之内都领先了世界,到了汉代,已经成为我国一个非常重要的艺术形式。考古工作者从两汉墓葬中发掘了大量的文物,以陶俑、陶兽、陶马车、陶船(图2-4)等陶器为主。在这些出土的文物当中,有的是用手进行捏造的,有的是用模具进行制作。在我国汉代,人们认为死去的人就和人是一样的,大量的陪葬品的产生,也预示着他们对物质生活的需求。制作出大量陪葬品,在一定程度上对我国泥塑的发展有着深远的意义。

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

1965年和1970年,先后发掘了西汉杨家弯兵马俑(图2-5)和秦陵兵马俑(图2-6),一时震惊中外,万众瞩目。秦汉兵马俑在一定程度上来说,体现出了非常高超的制作技术,可以说在当时那个年代能够制造出造型如此生动的作品是很厉害的,体现了我国泥塑技术达到了一个新的高峰。在秦兵马俑当中大概有着将近6000件作品,而且这些作品和真人真版基本相同,甚至是兵器盔甲都是一模一样的。而西汉出土的兵马俑则不太相同,每个兵马俑,他的形体大约只有50cm左右,但姿态非常灵活,比例也是比较适度的。在西汉兵马俑的特点主要是他并不强调对真人真物的完美复刻,而是强调神韵的存在。秦汉时期的陪葬品,在整个历史的发展过程当中是非常浓重的。而众多的陪葬品当中,陶塑有着非常重要的地位。总体来说,在先秦两汉时期的泥塑产业的高速发展,可以说是我国两千年历史的积淀。为了适应盛行的厚葬之风,陶俑艺术水平也相应提高。从东汉墓穴中出土的舞俑、击鼓说书俑、吹箫俑和伎乐俑(图2-7)来看,古代匠师们已由自然主义的形态而趋向神韵的追求,从只求形似而转向形神兼备的刻画。匠师们在进行制作的过程中,对每一个人物的特殊的、具有最美形态的那个动作进行了捕捉,再运用夸张的手法,突出展现人物的神情,通过特别夸张的手法,表现出人物的精神生活。在技巧的使用上人们的工艺也是非常高超的。因此,庞大而复杂的秦汉兵马俑的出现,就不再是偶然的了。秦汉兵马俑它的历史价值在于,它不仅仅揭示了我国泥塑事业发展的一个进程,而且它体现出了当时社会的风俗风貌,在一定程度上对历史的研究有着非常重要的作用。

图2-7

两汉后,道家思想不断盛行,开始不断发展,各种各样的祭祀活动,以及各种各样的道观、寺庙不断出现。在一些大型的祭祀活动中,有着大量的泥塑产品,而他们对泥塑产品的要求也在不断提高,在一定程度上也推动了我国泥塑产业的发展。

得到广泛的传播后泥塑迎来了发展的高潮。各种各样的矿物质,以及丰富多彩的种类,无疑也推动着彩塑的出现。它有着更加靓丽的外表,能够根据不同的颜色,赋予不同的意义。而色彩斑斓的泥塑,也能够吸引更多人的关注。

十六国时,前秦建元二年,由于石质松散,高僧乐尊在敦煌三危山凿窟的塑像多为泥塑,历经北魏至元代,现存石窟四百八十洞,塑像两千四百余尊,其中大部分都是泥塑。这些泥塑,因为塑造技术非常高超,展现出来的形象也非常的美丽和庞大,因此在我国的文化当中是有着非常重要的历史地位的,被誉为东方灿烂文化的瑰宝。

北魏后期,寺院林立,互相争辉,堪称艺术百宫,如此庞大的圣地,使得越来越多的佛泥塑能够有着更多的发展空间。在这一时期,因为中西文化的交流,越来越多的西域特色,流入到中原地区。在文化交流的过程中,泥塑的形象也发生了质的变化。我国传统的艺术形式在被打破,在一定程度上受到了西域文化的影响,佛泥塑的色彩也变得越来越浓重。这时的寺院造像,一般都沿袭西域款式:衣纹规整,面容慈祥和悦,充分透露犍陀罗的艺术风格(图2-8)[1]。两肩宽厚,袈裟右袒,内着僧抵支,下身着裙,面形丰圆,薄唇高鼻,头发显示波纹的肉髻,中国传统的泥塑文化在这个时期迎来了一个飞速发展的契机,借助外来的文化,我国的泥塑艺术发展到了一个新的阶段。

图2-8

北魏时期,封建统治者为了弱化人们的防范意识,让人们能够遵守它的规章制度,引导人们进行各种对极乐世界的向往,让人们越来越多地减少对现实生活的关注,于是越来越多的寺庙被建立起来,但寺庙的数量越来越多,耕地的数量却越来越少,严重影响了人们的社会生活。一时兴盛鼎隆的寺院、数以万计的泥塑遭到严厉打击,毁坏殆尽。至文成帝拓拔浚时期,泥塑已不复当年的兴盛局面了。这时,大兴石雕,各地的石窟应运而生,对石雕艺术来说,需要花费更多的时间进行雕刻,在数量上就没有那么多。在这个时期,寺庙还是在坚持使用泥塑,并且在原有的基础上增加了更多的色彩,让它能够有着更多的吸引力,绽放出新的生命。至今保留最早的罗汉泥塑在山西五台山佛光寺(图2-9)。

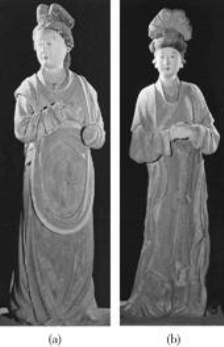

到了唐代,泥塑艺术达到了顶峰。被誉为雕塑圣手的杨惠之(图2-10)就是唐代杰出的代表。他与吴道子同师于张僧繇,吴道子学成,杨惠之不甘落后,毅然焚毁笔砚,奋发专攻塑,终成名家。唐代的泥塑呈现出两种景象,初唐出土的陶俑,与南朝的画家陆探微画风相似(图2-11)。而盛唐的陶俑在风格上会显得更加的华丽,这和当时的社会繁荣,国力强盛有着很大的关系(图2-12)。

图2-9

图2-10

图2-11

到了宋代,泥塑完全走向民族化。宋代泥塑艺术在人间不仅是宗教产品,而且有着更多的玩具。越来越多的人在进行着泥人的制作,而大多数泥人的制作,是用于市场的销售。北宋时,有一个名扬中外的泥玩具“磨喝乐”(图2-13),这种泥玩具只在农历七月初七前后出售,平民百姓不仅可以买回去“乞巧”,达官贵人也会在七夕期间买回去供奉玩耍。宋代的综合国力和盛唐相比是相差甚远的,但是宋代是我国历史上一个比较重要的时间节点,它是我国商业资本发展的萌芽时期。城市在经济发展的过程当中,手工业的发展非常迅速,与此同时,海上交通运输也在不断发展。因为商业的发展,所以人们不再过多地关注于极乐世界,而是更多地将注意力关注于现在的物质生活。在思想领域,各种思想的融合使得人们越来越多地摆脱了固有的思想观念,开始向更多的艺术追求方面进行发展。在宋代泥塑艺术百花园中,还有一组佼佼者,那就是晋祠宋塑(图2-14),被后人公认为泥塑中的稀世珍宝。郭沫若参观晋祠宋塑后写道:“近人多夸称米开朗琪罗、罗丹,可谓数典忘祖。”[2]晋祠宋塑的高超技艺,令人叹为观止。

图2-12

图2-13

图2-14

自宋代以后,我国的泥塑艺术在发展的过程当中,迎来了一个低谷下滑期。在汉代,我国的泥塑艺术已经成为一个非常重要的艺术形式,在当时有着各种各样的人物形象,展现出活灵活现的社会生活,可以说艺术品也是生活的一种展现。而到了明末清初,由于思想方面的压制及经济社会的动荡,虽然泥塑依然有着很高的产量,但是在创新发展方面已经出现了停滞。因为商品经济的发展,在这个时期用于玩乐的小型泥塑迎来了发展的高峰期。元朝以后,一直到民国时期,泥塑一直在社会上进行着广泛的流传。泥塑艺术分为几个流派,其中最著名的是天津泥人张、无锡惠山泥塑、陕西凤翔泥塑、河南淮阳泥塑。这些泥人都有自己独特的风格。

黄河在我国的文化历史上有着重要的地位,可以说黄河塑造了我国五千年的文化。在历史的不断发展过程当中,围绕着黄河产生了独特的地域文化。地域文化也在泥塑艺术中得到体现。在原始文化当中,中国民间的泥塑,主要是用来祈祷孩子们延年益寿、招财进宝、驱邪避灾。人的思想是比较淳朴的,所以他们在进行创作过程当中,在颜色的使用方面是非常大胆的,而造型稚拙而古朴。

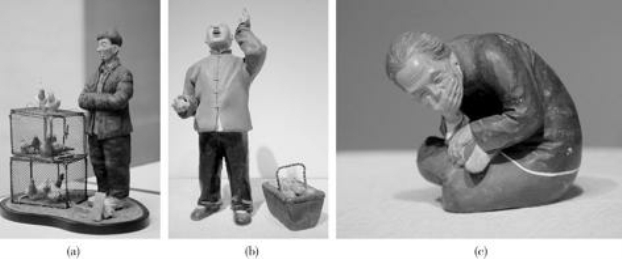

天津“泥人张”彩塑民间艺术,在清代乾隆、嘉庆年间享有盛誉。张万全先生是泥人张第一人,已经传世180年。泥人张艺术代代相传,彩塑艺术不断发展。张明山,第二代继承人,他最厉害的地方在于他可以在袖子里面进行雕刻。第三代张玉亭同样也继承了父亲的事业,善于从动态中表达人物。他的作品更多地反映出劳苦人民的生活,以及那些剥削他人的地主阶级的黑暗。张明山、张玉亭分别获得巴拿马赛马金牌和巴拿马国际博览会荣誉奖,他们还获得了20多枚奖牌和证书。第四代张敬谷作品主要就是反映了革命时期的一些现状,他的创作题材更多的是少数民族地区,反映出少数民族生活的原址原貌,让人们认识到在中国的一些偏远地区、隐蔽地区的人的生活。第五代张明、张乃英和彩塑专业人士的一些优秀作品在现在的艺术领域也是有着非常高的口碑。在国家博物馆,会定期对他们作品进行展示。有一些优秀的作品,甚至在国外进行展示。泥人张的优秀作品在国际上有着非常高的口碑。比如1983年,日本陆武市恩巴“中国现代艺术博物馆”设立了“天津泥人张彩塑”专题展览室,展出作品58件。泥人张在2006年被列为中国第一批非物质文化遗产(图2-15)。

图2-15

泥塑其实在一开始并没有增添色彩,到了19世纪中叶,由天津艺术家张明山在原有的泥塑上增添了色彩,创作了彩绘泥塑。他用色彩装饰传统的泥塑,使泥塑更加逼真。民间制作的彩色泥塑艺术作品,使用了一些对比强烈、色彩浓烈的原色。例如,明亮的红色、黄色、绿色、紫色等,这些颜色对大多数人来说,是非常温暖的,对每一个想要向往着美好生活的人来说,都有着很强的吸引力。泥人张彩塑是一种具有鲜明的现实主义创作的风格,在对人物形象的塑造,已经非常注意把握每一个细节。与此同时,也能够反映出对现实生活的一些需求和诉求。在对色彩的使用上,以明亮为主,也遵循着一种色彩搭配的饱和和自然。在进行每一个泥人的创作过程当中,融入了生活的韵味,也融入中国传统的艺术特色。

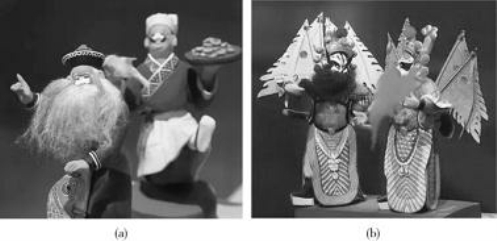

惠山泥塑出产于江苏无锡的惠山脚下,是一种植根于民间、取材于民间的传统民间工艺。在经历了400多年的发展历史之后,人们对它的研究是非常深厚的,对技巧的表达也是在更多的探索当中。但是不得不说的是惠山泥塑已经成为世界上非常出名又为群众所喜闻乐见的一种艺术产品。明清时期,无锡开始广泛流行昆曲,他们会经常到无锡惠山等地方进行演出,这无疑为泥塑创作者提供了充足的观摩机会和创作素材。“手捏戏文”(图2-16)也伴随着戏曲艺术的繁荣发展逐渐形成,它是一种非常细腻的泥人品种,通过模仿戏曲人物的造型、神态及动作来进行捏制。用手进行泥人的捏造和使用模具进行泥人的创作是有着很大的不同,无论是泥人的艺术表现,还是对细节的把握和以往相比,用手捏造有着更多的艺术价值。惠山手捏泥人发展至今,创作的主题已经不再仅仅只是戏剧方面,也有了更多的其他形象的创作。

图2-16

惠山泥塑蓬勃发展的时间是在清朝,在进行各种各样的传统节日和活动时,惠山泥塑占据了主导地位,它成为一种代表吉祥的艺术作品。惠山泥塑,在民间有很高的知名度,它们表达着人们的美好愿望,人们也对它们喜爱有加。彩塑的创作者都是来自于民间的劳动人民,他们能够站在自身生活的方方面面进行创作,而他们的作品也能够吸引到那些最普通的人,表达出了劳动人民的心声以及美好愿望。惠山泥塑题材多样,造型丰富,形式多种多样,神仙种类繁多。通过各种形式的神仙,人民的生活充满幸福,惠山泥塑表达了财富、命运、为子祈祷的各种美好含义。惠山早期的泥塑主要有神佛、人物和各种动物。这些材料直接来自民间传说和历史故事。传说著名的泥塑“大阿福”是以“沙孩儿”投降野兽的故事为基础的。为了向人们展现出这个小英雄的形象,人们将他的形象运用到自己的艺术创作当中。到了后期,对泥塑的创作形象,很多的也是来自于戏曲。在进行艺术创作的过程当中,她将戏曲的动态艺术浓缩成了一种静态的因素,将各种神态神貌展现得淋漓尽致。虽然只是一个简单的泥塑,但是它却能够将整个歌剧的精神文化展现得非常的透彻,让人们一眼就能够认识它,也能够展现出戏曲的精气神。这些作品是由无锡惠山独有的黏土制作而成,色彩丰富,彩塑语言简单,形成了自己独特的艺术风格和形式。惠山泥塑注重刻画人物的心理、气质、精神和个性。惠山泥塑强调“丰满”和“简单”的造型。“丰满”指人物的体态是非常丰满的。例如,“大阿福”(图2-17),圆润的身躯,笔直的线条,整个人物的塑造,无不显示出一种丰满的感觉。人物的塑造在惠山泥塑中尤为突出,不同于泥人张、凤翔泥塑的泥塑。所谓“简单”,是指在对形象地概括的过程当中,并没有过多的拖泥带水,并不过多地关注于细节的把握,而是体现出一种整体的感觉,这种整体的艺术创作,让作品能够体现出独特的美感,以及对整个环境的包容性。惠山泥塑强调色彩搭配的“爆炸性”,这是对泥塑色彩巧妙运用的总结,毫不夸张地说惠山泥塑色彩运用是非常强烈而又非常鲜明的。因为造型是非常简单的,所以在对色彩的使用上,需要用一些夸张的颜色来吸引人的眼球。比较常用的颜色就是大红,金色,绿色等能够抓住人眼球的颜色。和别的艺术作品相比,尤其是泥人张的作品相比的话,泥人张的作品可以说是比较朴素淡雅的,而惠山泥塑的作品,就是非常的艳丽。

图2-17

随着当代社会的快速发展,人们对审美和心理的需求不断更新。他们在惠山泥塑作品中增添了新的时代氛围、文化氛围和审美观念,丰富和拓展了祝福的内容和主题,增强了泥塑作品的时代感,增加了“抱鱼阿福”,体现了年年有余的含义。还有“千禧娃”“阿福庆回归”“奥运福娃”都与时代事件密切相关。凤翔位于陕西关中中西部,夏季称永州。它是春秋战国先秦的发祥地,是汉唐古“丝绸之路”的重要通道。学术界对凤翔泥塑的具体时代没有统一的定论。然而,据凤翔县记载,在春秋战国、汉唐等地出土的虎、牛、鸽、猪、狗、羊、独角兽、骆驼等各种动物和人物陶俑。凤翔县纸坊镇柳营村是泥塑的发源地。相传明初明军围绕凤翔实施“兵屯”。军队第六营的大部分士兵来自江西。他们有制作陶器和各种形式捏泥人的技能。后来,士兵们转向当地居民,他们中的大多数人在参军前没有离开凤翔,也没有做陶器。捏制陶器仅作为谋生的手艺,用于市场营销。凤翔泥塑是凤翔人在长期的生产劳动中形成的历史文化积淀。它是一种民俗物品,在日常生活中具有祛邪、镇宅、纳福等功能。人们想用泥塑来塑造一个神圣的形象,驱除恶灵,消除灾难,保护和平。凤翔泥塑是对造型意蕴的直接对话,装饰意图的形象表达,色彩的真实诠释,孕育了深厚的民族文化传统和人文内涵(图2-18)。

图2-18

凤翔泥塑可分为挂件、泥塑玩具和立人。泥塑的形象有很多种,可以说包含了千变万化的事物,但是最主要的关注点还是在于十二生肖动物的形象塑造。泥塑的制作在一定程度上也是制作者表达对美好生活的需求。泥塑的制造过程中,作者会用自己的想象力以及创造力进行各种各样的设计。很多情况下,泥塑产品都以它夸张的造型来吸引人们的眼球。在挂件泥塑中,艺术家强调物品的面部表情。他们遵循“动物的眉毛皱,眼睛大,人们看到,快乐和害怕”的设计创作原理。在泥塑玩具和立人泥塑中,泥塑的形状准确地突出了马、狗、兔子、猪或猛犸象、钟奎和其他泥塑的体形特征,即使它们没有着色,泥胚状态很容易识别。

图2-19

淮阳是“三皇五帝”伏羲的建都之地,“泥泥狗”(图2-19)是淮阳泥塑中的代表,“泥泥狗”产地主要分布于太昊陵附近的金庄、许楼等村落。这些地方每年农历二月初二到三月初三都会有着大型的祭祖活动,而在祭祖活动上以及各种庙会当中,就会有各种民间艺人进行自己的泥塑产品的展示。大多数的泥塑形象都是根据民间传说进行捏造的。而为了吸引更多的人,所以大多数的泥塑产品的形象都非常夸张。在民间,很多人认为这些泥人能够起到辟邪庇佑的作用,所以在祭祀活动或者庙会上能够得到很多人的喜爱。庙会上“泥泥狗”是最受大众欢迎的民间泥塑艺术品,“泥泥狗”又称“陵狗”,是祭祀伏羲的“神物”,当地人认为它是为伏羲、女娲看守陵庙的“神狗”,它是原始祖先崇拜、图腾崇拜观念的物化遗存。人们怀着祈盼与祝福来到这里祭祀,祈求生育繁衍,盼望着人丁兴旺。“泥泥狗”是意象形态下的物化实体,是人类生殖崇拜的表现物,是图腾文化在现代社会的表现形式,也是中原祭祀文化的“活化石”。[3]

与凤翔泥塑相比,淮阳泥塑的造型更为奇特。受图腾概念体系的影响,“泥泥狗”一般是一根柱子形状,就像印度图腾柱形状一样,与神圣的祭祀联系在一起,给人以深刻的庄重和神秘感。由于古代生殖崇拜对泥塑形象的形成有着深刻的影响,艺术家在为泥泥狗绘制图案元素后,不难发现,日常生活中常见的动物图像变得抽象而神秘:淮阳泥泥狗主要由动物和人物、动物和动物组成,如“人面狗”“双头狗”“九头兽”,淮阳泥泥狗的形象也与伏羲女娲的神话传说密切相关。当将黏土模型上的图案和颜色褪色时,简单而厚实的泥塑往往使人们无法直接、清晰地辨认泥泥狗的形象。它们所绘制的各种形状和原始图腾散发的魅力,都体现了人、动物、自然的和谐与美,以及相互依存的生存关系。

除此以外,民间面塑的发展历史悠久,同样不能忽视。这也是中国传统民间各种祭祀活动中作为贡品的,同时也作为节日赠予亲属和朋友的特殊礼物。

“民以食为天”是中国农耕社会最根本的生存观念。面食文化是中国黄河流域小麦产区饮食文化的重要组成部分,可谓是源远流长,中国长期以来的面食文化衍生和发展成面塑艺术。

图2-20

魏晋南北朝时期,得益于生产力的大力发展,人们生活水平的提高,面粉发酵技术的广泛推广和应用,面食的种类也更加丰富。在北魏贾思勰所写的《齐民要术》中,有十多种制作面包的方法。虽然此时面食主要是拿来食用,但制造技术已经相当熟练。据《晋书·何曾传》记载:“蒸饼上不坼作十字,食。”这种“坼作十字,不食”的蒸饼,即类似于后来的“花馍”[4](图2-20)。在当时,面食不仅限于食用。人们对美的追求,对造型和色彩等视觉美学因素的要求也得到了提高,这使得日常面食有了发展为面塑艺术的可能。自唐宋时期以来,这一时期的面食已被广泛用于民间活动,如祭祀,庆典,礼品等。为了满足美的需求,面食向着美的方向发展。在民间仪式活动中,出现了用面塑动物取代真牛和真羊的习俗。在宋代,面塑广泛用于春节、中秋节、端午节和结婚、祝寿等。“面花”“礼馍”“花糕”“花供”“面老虎”“大月饼”“面人”等称呼陆续出现在不同地方不同的民间活动当中。

在明清时期,出现了许多流行的面塑,这些面塑广泛用于祭祀、庆祝、馈赠。在清代,民间面塑的记录更多,相关的民间活动促进了面塑艺术的发展。专业生产礼节的面塑商家也逐渐出现,面塑艺术更加精致复杂,具有浓厚的审美和文化内涵。根据记录,当时春节有一个用于供奉的面塑,外形如龙,象征着“平安吉祥”。用于生产面塑的印花模具在明清时期开始流行,促进了面塑艺术的进一步传播。人们用米面揉面团,然后用不同形状的模具制作用于新年的“如意年糕”“天官赐福”,以及用于婚礼上的“龙凤喜饼”“鸳鸯饼”等面塑(图2-21)。直到今天,许多农村地区仍然流传有许多这类面塑的制作方法。可以说,面塑是一种人们寄托情感的艺术形式。它结合了群体性和民间性,表达了人们对生活的美好愿望。

图2-21

回顾我国古代泥塑的发展,泥塑在原始社会中就已经有了,从泥塑,陶器到儿童玩具,从未停止。泥塑的发展往往与时代背景和人文因素密切相关。一方面,这支持了泥塑的发展;另一方面,它比任何其他艺术更容易受当前形势的影响,伴随着国家的兴衰而发展。根据中国的历史时期进行划分:远古时期,人们对陶器有着丰富的想象力,天真而简单的艺术形象反映了那个时代的和平和悠然;商周时期,各种器物真实地反映了那个时代的残酷;在秦汉时期,创造了当时宏伟而写实的兵马俑;在南北朝时期,凭着人们对佛教的热爱创造了麦积山;唐初的泥塑挺拔俊俏,唐代的信心博大,宋代的细腻精美,明清的精巧细致——泥塑蕴含的民族气质和时代背景总是保持一致的。

泥塑作为一门艺术,充分表达了人们对美好生活的向往,也反映了人们在不同时代的审美差异。在最早的时候,泥塑似乎是一种精神寄托和生命寄托。早期时候,泥塑的形状表现出对自然、灵魂、祖先、图腾和生殖的崇拜。由于低下的生产力,早期人类产生了一种原始的信仰,即所有物体都有上帝和未来的存在,人们通过土壤表达他们的原始观念。例如,各种用于祭祀的人偶、俑和各种母神像等。在原始人类的意识中,自然界中的动物也具有上帝的属性。他们认为将鸟纹,鱼纹,蛇纹等在陶器上绘制,或者这些动物图案当作是他们自己部落图腾标记就可以获得该动物的神圣力量。人们将幼稚却真实的感受,原始但虔诚的信仰,简单又天真的品位,通过精心制作的工具,在具备实用属性的情况下,尝试用美丽的图案去装饰生活。如母神像、兽形壶、牛河梁女神像等。可以看出,长期使用土壤后,古人对土壤的性质和烘烤温度有了更深入的了解。将掌握的知识与土壤的完美结合,不断赋予黏土新的生命。

原始而深刻的思想代代相传,随着时代的发展,新元素不断增加。然而,随着时间的推移,泥塑改变了它最初的性质,不再是人类为了生存的需要而形成的审美意识和寄托美好愿望的产物。它不再一直服务于官僚,而是开始面向普通大众。在满足人们的基本物质需求的同时,也满足了人们的精神生活。泥塑艺术在中国已有数千年历史,在现代艺术中占有重要地位。在黏土艺术家不断创新之后,泥塑已经从一个简单的玩具演变为现在的彩绘泥塑。泥塑简约及其独特的形状出现在人们的生活中,并以各种形式吸引人们。丰富的民俗风情和原始粗犷的风格让人们亲近大自然,体验大都市喧嚣中朴素的生活。

经过近一万年的继承和发展,泥塑仍然受到群众的喜爱。除了泥塑外表令人愉悦之外,最重要的是心理社会因素。在封建社会中,官僚和地主的剥削,加上自然灾害和战争的影响,人民的生存受到长期的威胁。根据有关历史资料,从先秦时期到清代中期,中国人口少,到康熙时期,增长率才明显增加。“国泰民安、风调雨顺、子孙繁衍”是当时人民主要愿望。由于生产力水平低,农耕很难解决人们的温饱问题。人们开始对现实的现状表示强烈的不满,于是,许多文人便出现了。他们利用自己的文学知识通过艺术的手段表达出来,来宣泄自己的情感。在著作《变态心理学派别·变态心理学》当中有提到:“凡是文艺都是一种‘弥补’,实际生活上有缺陷,于是在想象中求弥补”[5]。

泥塑的意义不仅是个人的愿望和理想,也是整个社会的。泥塑的意义在于填补整个社会心理欲望。它在一定程度上弥补了物质的匮乏而带来的不满情绪,也满足了社会的心理需求。泥塑的艺术形象多半是情感的表达,心理的慰藉是其背后的根本原因。泥塑风格简洁、淳朴、逼真、形式多样、风格夸张,其文化内涵丰富,体现了世俗的社会状态。悦目的颜色和各式的形状表达了人类对社会的欲望和理想的诉求,通过令人愉悦的外表,根据其意义的描述,然后探索社会心理,这是泥塑经久不衰的内在原因——心理慰藉,这才是泥塑深层次的解读。

如今,泥塑艺术不仅深受中国人的欢迎,而且遍布世界各地。它不仅作为一件艺术品在世界上传播,还代表了中国人民坚韧勤奋的民族性格,向外国朋友展示了中华人民的聪明才智。

有关黏土造型的嬗变的文章

无论是光、透视还是焦点的使用,在黏土动画当中都对角色进行了很好的体现。黏土动画是一个创造“生活”的游戏。黏土动画的独特写实性和空间性,使其具有其他动画形式无可比拟的魅力。黏土动画中角色的表情,大多数情况下是会根据剧情和动画的需要进行匹配的。黏土动画就像是真实电影和动画电影之间的另一种电影艺术。在对黏土动画的角色进行各种动作和神态的安排时,会尽量进行缩减。......

2023-08-16

早期的黏土动画制作中,黏土是主要的材料,这在很大程度上依赖于手工制作。1915年,《失落的环节》——威尔斯·奥布莱恩导演的第一部黏土动画短片成功问世。《金刚》的出现震惊四座,它成功地让人们了解到定格技术的独特魅力,引起了一大批优秀的动画师、艺术家们师投入到了黏土定格动画的拍摄创作当中,广大群众也对这门新技术产生了浓厚的兴趣。威尔斯·奥布莱恩可以说是黏土定格动画的开山鼻祖。......

2023-08-16

2008年,天津泥人张最先被纳入非物质文化遗产保护对象的行列。惠山泥塑也被看作东方艺术的象征之一。2006年3月,无锡颁布了《无锡惠山泥人传承扶持方法》,于2007年1月起正式实行。2006年5月,惠山泥塑又获得了更进一步的发展,国务院批准其列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。......

2023-08-16

一般情况下,在进行休闲娱乐活动时,我们会更乐于帮助他人,展现我们的爱心。通过观察每个人在进行休闲娱乐活动时的心理行为方式,我们发现无论一个人平时的心理状态是多么的坚硬、自私,在进行休闲娱乐活动时都愿意帮助他人,展现出热心助人的一面。与此同时,在紧张的生活环境之下,能够让自己得到身体和精神的放松。娱乐需求心理常常受社会环境、民族文化习惯、地区消费意识,以及消费对象的年龄、性别等多方面因素的影响。......

2023-08-16

黏土动画电影素材的场景已经达到了与人们生活经验的高度一致性,而且电影具有高度的真实感。图2-30图2-311956年,阿特·克洛基创作的黏土动画《冈比的月球之旅》中“冈比”形象的伴随了美国几代人的成长。在1973年其后的一年半时间里,威尔·文顿和鲍勃在文顿家里的地下室里,开始研究黏土动画的各种可能性。《星期一闭馆》为后来黏土动画的发展指明了方向。......

2023-08-16

基于这一原理,黏土动画等许多动画艺术应运而生。人们普遍认为法国人埃米尔·雷诺是现代动画的先驱。然而,事实上,动画电影诞生于1907年,由在英国出生的美国人斯图尔特·勃莱克顿发明。逐帧动画拍摄方法的发明和应用,为黏土动画的产生提供了技术保障。这件作品也被视为定格动画的早期杰作。......

2023-08-16

返璞归真俨然成为一种大众追求,黏土造型将借助新型技术和网络信息的传播方式受人们的欢迎和喜爱。新兴的网络技术社会对人们的生活和娱乐习惯也造成了很大影响,受众需求的变化是催生黏土造型多样化的重要原因。每一位热爱动画的人都可以通过“逐格拍摄法”进行拍摄,也可以通过简单又便宜的方式体会到亲身制作黏土造型以及黏土动画的快感,这无疑是将动画还原大众化这一本质面貌[2]。......

2023-08-16

从某种程度上来说,娱乐可以看作是一个心理按摩师。“猎奇”是人的天性,任何一个社会主体都会对超出常规的、个性化的人、事、物产生强烈的好奇感和兴趣感,潜在地形成了日常行为活动过程中一个重要影响因素。黏土动画的门槛很低,用一个小小的黏土,用手机逐格拍摄就可以进行尝试,人们在观看黏土动画的同时,看着黏土角色造型的奇特材质和有异于计算机动画制作的质朴感,从而激发观众对黏土动画的猎奇心理。......

2023-08-16

相关推荐