与前一阶段相比,这一时期华商信托公司在经营上具备了以下几大鲜明特点:第一,经营状况总体比较稳定,存活率较高,基本上脱离了投机。东方信托公司对外宣称经营“一切信托、银行业务,代理买卖公债证券,经营房地产及各种保险、国内外汇兑、企业设计”。种种迹象表明公司自开办以来,“经营各项业务,成绩颇佳”。和昆和通易信托公司属于经营者调整营业自动歇业。......

2023-08-09

我们不得不承认的一个事实是:在1927年至1937年7月期间,华商信托公司的整体经营主流仍然是以商业银行业务为主业,真正的信托业务没有太大起色,仍然处于微不足道的地位。

造成信托业务无太大起色的根本原因是:这一时期华商信托公司数量增加较快,而信托需求的增长相对较慢,金融信托市场供大于求的矛盾仍然没有得到解决。在信托主体和可供信托的财产都十分有限的条件下,为求生存和发展,又不想沦为投机,必然会出现与银行争存款、争业务的现象,导致信托公司银行化。

其次,上海金融市场特殊的资金状况,又为信托公司从事商业银行业务提供了营业空间。

除了1934~1935年银根偏紧以外,在1930年前后,上海市面资金充斥,各大银行都存在着存款增长过快的问题,纷纷降低存款利息。在这种情况下,信托公司通过提高利息吸收存款,从而获取营业资金相对比较方便。1931年上海信托公司规定开业一个月内,加高存款利息,并赠送精美皮夹1 000个,3月21日开业当天,立即吸引了大量存户,“前往存款者,拥挤异常,全日收入存款,为数甚巨”。[44]同年7月19日通汇信托公司开业,也以高息吸引存款,当天收到存款竟达500余万元。[45]通易信托公司的郭虞裳等人与教育界人士颇有交情,该公司以高息吸收了教育界职业妇女的大量存款。[46]相比之下,信托公司如果要通过吸收信托存款和接受信托金获取资金,必须花费大量的时间、人力、物力去宣传和推广这两项业务,因为大多数存户对这两项业务是陌生的。因此,对信托公司而言,当市面上比较容易得到存款时,信托存款和信托金业务自然失去了吸引力。

另一方面,由于工商业不景气,大型银行“自觉所负金融责任之大,于放款方面亦较为持重也”。大银行苦于缺乏稳妥的放款对象,普遍出现惜贷情况,其放款增长率大大低于存款增长率。信托公司规模相对较小,“莫不欲由小而大,故于业务方面常求其充量推展”,[47]对放款业务禁忌不多。再加上1934年金融风潮爆发后,“一般厂商,亏多盈少,减工停闭,时有所闻。……放款途径,遂更趋狭隘。”即便是大银行,也屈尊做以前不屑一顾的小额信用放款业务。这种放款潮流对规模较小的信托公司极为有利。1934年度,开展小额信用放款业务的金融机构,“计有新华、聚兴诚、中国、国货、上海信托、中级信用信托、四明储蓄会、通易信托、中国经济合作社、中南、宁波实业,以及宁波交通银行等”。[48]可见,在这一时期的上海金融市场,仍有信托公司经营放款业务的空间。

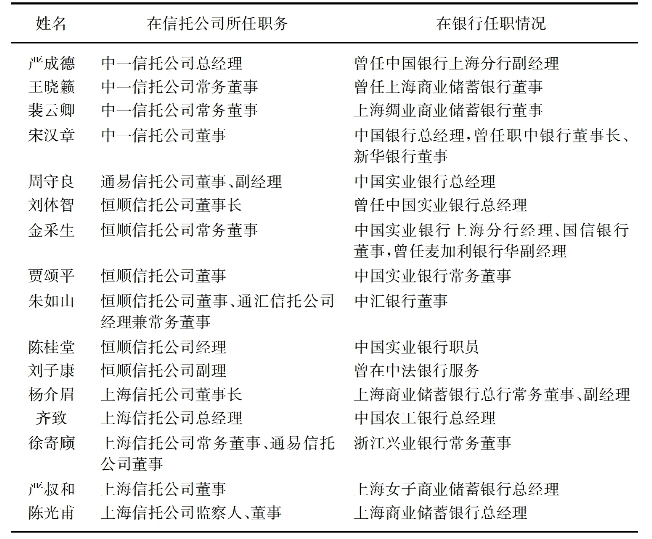

第三,如表2-14所见,大部分信托公司经营者与银行界有千丝万缕的关系,其经营手法不免受到银行经营模式的影响。银行界的经营方针往往注重稳健,经营放款业务的风险自然比投资业务低。如前分析,当上海、恒顺、中国、通易等信托公司曾以投资业务为主业时,由于投资品种只能集中于地产和公债,风险很大,尤其当“一·二八”事变和1934~1935年金融风潮发生时,投资业务上下波动幅度极大,导致投资型信托公司的经营业绩变化无常,不得不改变经营策略,收缩投资,增强银行业务和代理业务,以降低风险。否则,如通易信托公司,面临着停业改组的命运。

表2-14 部分信托公司经营者与银行的关系(1927~1937年7月)

续表

资料来源:《中一信托公司历年帐略》,上档中一信托公司档案,档号:Q329-1-32;《上海商业储蓄银行对各信托公司的调查报告》,上档上海商业储蓄银行档案,档号:Q275-1-2 291;《上海商业储蓄银行史料》,第689页;《全国银行年鉴》1937年版,第C1~C26页,第I3、I13、I20、I22、I26页。

第四,国民政府一直没有颁布专门的信托法规,没有约束信托公司银行化的经营方式。1928年国民政府颁布交通银行条例,明文规定信托业务为其营业之一种,轻描淡写,并无着意突出。1931年3月28日公布的《银行法》,[49]仅对银行兼营信托业务做了相关规定,只有寥寥数语,并且该法最终没有施行。直至抗日战争前夕,国民政府一直没有颁布专门的信托法规。信托关系中的三方:委托人、受托人、受益人的关系如何,没有任何参照。信托公司的设立、营业,除了公司法、银行法、银行注册章程作为一般准绳外,就没有其他专门的根据了。信托公司向财政部呈请设立登记时,根据的是1929年1月30日国民政府核准备案的《银行注册章程》,财政部核发给信托公司的是“银行营业执照”。因此,从法律程序上来说,这一时期信托公司经营银行业务是可行的。

第五,信托公司商业银行化既是客观环境所致,也是信托业内人士主观选择的结果。信托公司自身的定位,间接导致了业务日益趋同于商业银行而不能自拔。朱斯煌与程联是当时信托界的权威人士,由于直接参与了中央和上海信托公司的经营活动,又有丰富的信托业学识,两人的信托理念对当时的信托界具有举足轻重的影响力。他们均赞成信托公司兼营银行业务,程联以美国的经验为例,认为“信托业务之兼营银行业务,是很处于重要的地位”。[50]朱斯煌的意见更具有代表性,他认为中国信托业尚属于不能自立阶段,经营的信托业务数量少,收费低,而信托手续繁琐,成本高,“要我国的信托公司,专办信托,恐怕不易经营。正需银业储蓄的盈利,来充实信托公司的力量,扩展信托公司的信托本业。况且信托和银业储蓄,很有密切的关系。三者兼营,实在有营业上的便利”。[51]业内人士对此基本上持肯定意见。“因经济社会落后,信托业务,尚未发达,使信托公司脱离银行业务,专营信托业务,则必因业务不足,难以支持,故必须兼营银行业务,藉以支持,因此,我国自然而然形成一种互为兼营的现象。”[52]在这种思想指导下,以银行业务收入来扶持信托业务的扩展,成为众多信托公司的经营策略。事实证明,确实有相当多的信托公司依靠银行业务收入来维持运营,许多信托公司的银行业务收入占总收益比重超过50%,足以说明这个问题。

最后,这种银行化的经营方式将华商信托公司的发展带入了一个恶性循环的怪圈。“该业推行之始,既未能获得合理之营养,于是趋重兼营之银行业务,以致一般群众徒知有银行业,不知有信托业。夫信托业营业之基础,本在于接受社会群众之委托,如其失却本来面目,自难取得世人之爱护与扶持。”[53]信托公司没有确立其财产管理机构的地位,也没有发挥其融通长期资金的功能,只是把自己作为银行业的补充,以“小银行”的地位附属、依赖银行业,从而丧失了金融业中应有的独立地位,使信托业务的拓展难上加难。

有关上海信托业研究 1921~1949的文章

与前一阶段相比,这一时期华商信托公司在经营上具备了以下几大鲜明特点:第一,经营状况总体比较稳定,存活率较高,基本上脱离了投机。东方信托公司对外宣称经营“一切信托、银行业务,代理买卖公债证券,经营房地产及各种保险、国内外汇兑、企业设计”。种种迹象表明公司自开办以来,“经营各项业务,成绩颇佳”。和昆和通易信托公司属于经营者调整营业自动歇业。......

2023-08-09

1945年9月底,国民政府财政部相继出台了一系列法令,专门针对收复区金融机关的清理和复业。[2]经过清理以后,华商信托公司数量骤减。除了中华实业信托公司、荣丰实业信托公司、大同银行信托部等少数从内地迁往上海的信托机构,抗日战争胜利后上海再无新增的华商信托机构。这一法规的颁布等于宣告禁止新设信托公司和银行信托部。随着金融管制进一步加强,已有的华商信托公司数量不断下降。新银行法的这一规定无疑给信托公司当头一棒。......

2023-08-09

作为信交风潮中硕果仅存的两家公司,在1922年至1926年间,中央和通易信托公司的经营状况可以用稳中有升来概括。资料来源:根据《中央信托公司历年帐略》资产负债表中相关数据整理计算,上档中一信托公司档案,档号:Q329-1-32。(二)通易信托公司与中央信托公司低调、稳健的经营风格相比,通易公司更加开放、大胆。在这一点上,其影响力远远超出中央信托公司。......

2023-08-09

1921年夏秋之际,上海一地出现了12家华资专业信托公司,表1-3是12家信托公司的基本情况。上述12家信托公司的创立时间集中在5、6、7三个月。此外6、7月上海还有数家信托公司和信托银行计划成立:6月18日万印楼等人发起的上海信托商业储蓄银行召开创立会,资本金额50万元。......

2023-08-09

从一八六〇年开埠至一九一〇年,天津的保险业务,完全由外商包办。各银行所创办的保险公司相继在津设立分公司。上海方面的保险公司纷纷来津设立分公司,计有二十家之多。一九四五年六月底统计,天津市华商保险公司共有三十八家,比一九三七年增加两倍多。综上所述,天津市华商保险公司,在资本主义经营的几十年历史过程中,计有民族资本的总公司七家,分公司五十六家,官僚资本的分公司四家,共计六十七家。......

2023-10-08

哲学的前提批判不仅意味哲学具有自己的特殊的理论性质和特殊的思维方式,而且意味哲学具有自己的特殊的存在方式。正是对哲学的“表述”与“表达”两种职能的双重否定,对哲学的“科学化”和“文学化”两条道路的双重封闭,引发了我对哲学的存在方式的新的理解。“表征”,是哲学的特殊的存在方式。整个传统哲学都以寻求某种“终极性”存在的方式提出问题,并以各自所确认的“终极性存在”来作为生活意义的“最高支撑点”。......

2023-11-17

本书的目的是研究数码物的存在,思考其生产、执行与利用。第一个过程中,本体创造者与计算机科学家为数码物创建元数据方案或本体;第二个过程则是在数据库与软件中执行这些方案,为数码物创造一个环境。在上一章的末尾,我们已经将网络本体理解为数码物具体化的现状。前者指形式化与表征的理论;后者是指海德格尔所谓的基本本体论。本体论问题涉及前者,而后者则被认为是认识论的主题。......

2023-08-15

相关推荐