从各类腐蚀失效事故统计来看,全面腐蚀占17.8%,局部腐蚀占82.2%。其中应力腐蚀断裂为38%,点蚀为25%,缝隙腐蚀为2.2%,晶间腐蚀为11.5%,选择腐蚀为2%,焊缝腐蚀为0.4%,磨蚀等其它腐蚀形式为3.1%。应力腐蚀开裂由机械的因家所产生的腐蚀现象,也称为应力腐蚀,也是局部腐蚀的一个大类。应力腐蚀开裂一般发生在合金中,并与特殊的腐蚀介质联系在一起。应力腐蚀开裂的特点是,大部分表面实际上没有遭到破坏,只有一部分细裂纹穿透金属或者合金内部。......

2023-06-19

山东省地处我国北温带半湿润季风气候区,受季风影响明显,降水集中在每年6~9月,雨量分布极为不均,水旱灾害频繁。自新中国成立以来,全省各级政府领导带领广大人民群众坚持不懈地进行水利建设,目前已建成了60多万项水利工程设施,初步形成防治水旱灾害的工程体系,大大提高了抗御水旱灾害的能力。但洪涝灾害的威胁仍未从根本得到解除,严重制约着山东省国民经济发展、社会人民进步和生态文明建设(孙毅和赵静,2000)。

(一)洪涝灾害变化特征

1.洪涝灾害频发,损失十分严重

根据历史文献记载,自1264年至新中国成立前,山东省共发生程度不同的洪灾513次,发生概率为74.9%,平均每1.33年发生一次,其中重大和特大洪灾分别为24次和9次,平均每20.8年发生一次(杨罗,2000)。在新中国成立后的50多年中,山东省共发生轻重不同的洪灾近50次,几乎每年均有轻重不同的洪涝灾害,累计受灾人口多达31287.6万人,死亡人数共计14658人;全省洪涝灾害累计受灾面积达4067.5万hm2,成灾面积达3013.94万hm2,多年平均受灾和成灾农田面积分别达81.35万hm2和60.64万hm2,分别占全省耕地面积的11.9%和8.9%;倒塌房屋累计1139万间,直接经济损失累计高达554.2亿元,占多年国民经济总产值的6.48%(季新民和周玉香,2000)。

图1-4-1 山东省新泰市2007年洪灾肆虐图

改革开放以来,国民经济迅猛发展,生产、生活基础设施、物质急剧增多,单位受灾面积的综合损失值逐渐增大洪涝灾害造成的损失十分严重。据调查,在同一个地区,20世纪50—80年代初,山东洪灾成灾单位面积综合损失的年递增率为3%左右;20世纪80年代中期经济发展加快后,1985—1991年平均年递增率为6.6%,1991—1993年年递增率增加到10%,比50—80年代初的平均年递增率大了3倍多。此外,随着产业格局的变化,洪涝灾害也使经济损失发生了结构性的变化。水利的损失占总灾害损失的比重逐年下降,而工矿、交通、商业、服务业等第二、第三产业的损失已跃居首位,以农业生产为主的第一产业损失比例逐年减小。据统计,在1991年和1993年洪水中,工矿、商业、服务业等较密集的临沂市,第二、第三产业的损失约占洪涝总损失的2/3,第一产业的损失比重不到1/3。由此可见,随着时间的推移和产业结构的进一步调整,在洪灾损失中,第二、第三产业损失的比值还会增大,第一产业损失的比例还会减小,洪灾经济损失结构还会逐渐改变(季新民和周玉香,2000)。

2.洪涝连年不断,旱涝交替,周期特征显著

山东省极易发生连年洪水灾害,表现出明显的连续性,如胶东市1950—1956年连续7年发生洪灾,鲁西南、鲁北地区1962—1964年持续3年遭受大规模洪水破坏。根据山东省水旱灾害资料统计结果显示,山东省连续2年发生洪涝灾害的概率为21.2%~25.0%,连续3年发生概率为9.1%~11.8%,连续4年发生概率为3.5%~5.0%,连续5年及以上发生概率为1.3%~2.7%。

根据全省1916—2010年多年降水量资料分析发现,水旱周期约为60年,其中1916—1945年和1976—1997年均为干旱期,1946—1975年为洪涝期。在干旱期间,旱灾发生次数多,且旱情严重;同样在洪涝期间,洪灾频繁、损失惨重。自1997年以来,全省交替出现了洪涝期,全省洪灾多于旱灾。不仅旱涝交替呈现明显的30年周期,轻重等级不同的洪涝灾害发生的周期同样具有显著的周期性。一般性洪水平均3~5年出现一次,较严重洪水平均5~10年发生一次,特大洪水平均10~20年发生一次(王轲道,2000)。

3.大洪灾易突发,具有明显的季节规律

山东省地处我国沿海东部季风区,秋冬季盛行来自亚欧大陆的干冷偏北风,因此春、秋、冬季降雨量小,蒸发量大,容易形成旱灾。与之相反,夏季盛行来自海洋暖湿的偏南风,因此夏季高温多雨,雨热同期,降雨量占全年总量的70%以上。这种夏季暴雨集中,除导致河道内洪水暴涨外,还造成农田内涝,同时形成河堤漫溢溃决,洪水叠加形成突发大洪水。同时,每7—9月台风盛行,不仅给滨海城市和地区直接造成风暴潮灾害,同时可能引发大暴雨,形成洪水,造成综合灾害(杨罗,2000)。此外,在全年长期干旱的前期下,频繁发生的中小尺度及局部地区灾害性天气,降雨量大且集中,极易形成突发性的洪水(王轲道,2000)。

4.洪涝灾害具有显著的地域差异

山东省洪涝灾害在地域分布上表现差异性。这种地域差异性与山东省流域紧密关联。山东省水系根据所在流域,可分为淮河沂沭泗河流域、黄河流域、海河流域及山东半岛沿海诸河区,其中,沂沭泗河水系、山东半岛沿海诸河多位于山地丘陵,受这些山地丘陵地形的抬升作用,这些地区的降雨类型多为地形雨,降雨较多,洪水来势凶猛,峰高量大,同时山地河流长度短、水流速度急,洪水暴涨暴落;黄河流域横穿全省,从上游携带的泥沙淤积在山东省境内,形成“地上河”,历史上常年发生“三年两决口”,一般性洪水即可导致漫滩,致使黄河泛滥成灾(王德波等,2002)。山东省海河流域是我国沿海东部季风区降水最少的地区,该流域多为平原,地势平坦,河底比降小,水流速度缓慢,洪水涨落比较缓慢,上游地区涨洪一般在降雨发生后2~4天内,中下游地区一般发生在5~10天内,虽然因河道行洪排涝能低容易造成涝灾,但洪涝灾害程度小于其他山地丘陵地区(王晓莉等,2010)。

5.防洪工程建设面临其他问题

由于历史上洪涝灾害频发造成损失惨重,目前山东省已基本建成防洪除涝、农田灌溉、城乡供水、水土保持等框架体系。据统计,全省已建设各类不同规模水库5700座,塘坝31190座,总库容接近163亿m3,控制流域面积6.37万km2,占总山东境内面积的40.7%;初步治理大中型骨干防洪排涝河道27条,总长度4389km,堤防9000多km,共控制流域面积11.4 km2,占全省总面积的74%;沿海地区建成防潮堤1245km,入海河口防潮闸坝30余座(季新民和周玉香,2000)。这些防洪工程增强了全省抗御洪涝灾害的能力。但是这些工程也面临河道淤积,非汛期导致下游水量减少,等其他问题的挑战。

(二)形成洪涝灾害的主要原因

1.降雨量时空分布不均

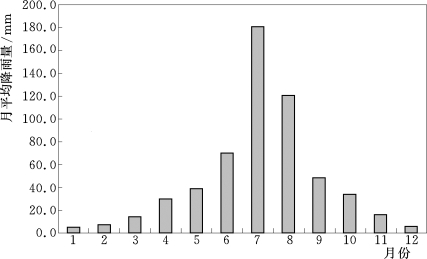

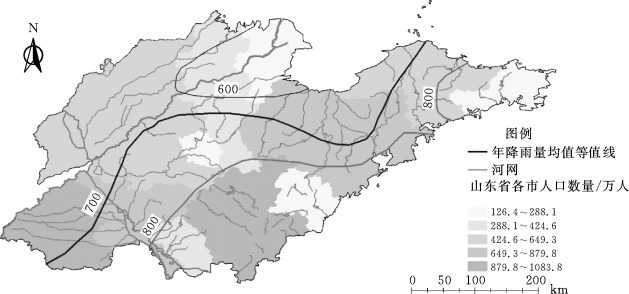

山东省处于我国沿海东部季风区,降雨量少,且年际、年内分布不均。据1916—1998年全省降水量资料统计,山东省多年平均年降水量约为650mm,最大年平均降水量出现在1964年,高达1154mm,最小年平均降水量出现在1927年,总降雨量为349mm,最丰年是最枯年的3.3倍,降雨量年际分配极不均匀。从年内分配来看,降雨量多集中在夏季汛期(6—9月)的3~5次暴雨过程中,占全年总降雨量的70%,见图1-4-2。在空间分布上,山东淮河沂沭泗河流域及山东半岛沿海诸河区受山地丘陵地形的影响,降雨量大,多年平均降水量在750~800mm范围内,随着山东黄河流域、海河流域及山东半岛北部逐渐向北,降雨量逐渐递减,最小平均降水量仅在500~550mm范围内,见图1-4-3。尤其在山东淮河流域的每次暴雨过程中,暴雨重心地区降雨量与外围地区雨量相差几倍到几十倍,见图1-4-4。由此可见,年际、年内降水量时空分布不均,高度集中的夏季强降雨是造成了山东省洪涝灾害的主要原因(杨罗,2000)。

图1-4-2 山东省降雨量年内分配图

图1-4-3 山东省降雨等值线图

图1-4-4 山东省最大6h降雨量等值线图

2.年径流量大小差异悬殊

山东省多年平均年径流量230亿m3,年变差系数约为0.95,年最大径流量出现在1964年(与年最大降雨量同期),约为690亿m3;年最小径流量出现在1981年(与年最小降雨量不同期),约54亿m3,最大年为最小年的13倍。与降雨量年内分配类似,年径流量的80%以上同样由集中在6—9月的3~5次短历时暴雨形成,因而呈现出暴涨暴落的突发特性,给人民的生命财产造成严重的威胁;而非汛期径流量比重小,甚至造成大部分河道断流,造成水资源严重短缺的局面。

3.台风及海温异常现象影响显著

据统计,1949—1998年期间山东省共遭受45次程度不同台风的影响,直接灾害来自沿海狂风巨浪及风暴潮,间接灾害导致临近内陆地区暴雨洪水突发。在厄尔尼诺现象发生的当年,山东省汛期降水量以偏少为主,易发生旱灾;受反厄尔尼诺现象影响,在该现象发生当年山东省全省汛期降水量偏多,第二年山东北部和半岛汛期降水量以偏多为主,易发生洪涝灾害。

4.人为灾害和自然灾害的复合影响

山东省目前已基本建成的防洪除涝、农田灌溉、城乡供水、水土保持等框架体系,使全省洪涝灾害防治的能力得到大大提升。但早期防洪规划和设计洪水标准偏低,水利工程年久失修,同样存在大量的病险隐患。此外,这些水利工程的修建,增加了泥沙淤积量,一定程度上削弱了天然河道的行洪能力和湖泊的调蓄能力。当自然灾害(如长时期强降雨)和人为因素(如垮坝、破堤等)叠加时,洪涝灾害带来的风险越来越凸显。

有关山东省水安全问题与适应对策:理论与实践的文章

从各类腐蚀失效事故统计来看,全面腐蚀占17.8%,局部腐蚀占82.2%。其中应力腐蚀断裂为38%,点蚀为25%,缝隙腐蚀为2.2%,晶间腐蚀为11.5%,选择腐蚀为2%,焊缝腐蚀为0.4%,磨蚀等其它腐蚀形式为3.1%。应力腐蚀开裂由机械的因家所产生的腐蚀现象,也称为应力腐蚀,也是局部腐蚀的一个大类。应力腐蚀开裂一般发生在合金中,并与特殊的腐蚀介质联系在一起。应力腐蚀开裂的特点是,大部分表面实际上没有遭到破坏,只有一部分细裂纹穿透金属或者合金内部。......

2023-06-19

火灾的概述 火灾是在时间和空间上失去了控制的燃烧。火灾的危害 火灾会对人的物质财富和生命构成严重的损害,会造成环境的污染和破坏生态平衡。火灾烟对人的危害 包括缺氧、高温气体对呼吸道的损伤和烟尘对呼吸道的堵塞作用。一般室内火灾发生5min后,着火中心温度即可达到500℃以上。温度高、直径小、化学毒性大的烟尘对呼吸道的损害最严重。......

2023-06-23

受上述因素的影响,山东省水域的生物多样性锐减,据统计现有120多种高等植物、200多种陆栖脊椎动物处于受威胁和濒危状态,整体呈现生境破碎并呈整体恶化的趋势,近岸海域的生物多样性降低,外来入侵物种给生态安全带来很大威胁。并且应该加大水生态相关科研工作和示范项目建设,为山东省水生态文明建设提供科技保障。......

2023-06-25

某厂一变频室有20多台变频器,夏季环境温度已到42℃,变频器靠本身风扇冷却散热已失去了意义。进水温度以20℃左右为宜,调节阀门的开度尽量使出水温度比变频器要求的最高环境温度低。但此对策费用高、能耗大。......

2023-06-19

目前各国政府面对页岩气开发中存在的问题主要通过以下措施来解决。中国力图通过放开能源领域的垄断,增加勘察和投资主体,促进竞争。建立可持续发展的保障体系,包括建立页岩气勘察评价数据库、支持页岩气关键技术攻关、鼓励合资合作和对外合作、加大政策扶植等。......

2023-06-25

(一)微课在思想政治理论课中的开发、设计及应用过程中,首先应该注重微课目标和内容的定位,根据课程重点难点、或者课题组调研反馈的新时代大学生思想政治理论课程教育急需补强的薄弱环节来明晰目标、确定内容。选题尽量“小而精”,具备独立性、完整性、示范性、代表性,能够有效解决教与学过程中的重点、难点问题。(三)微课在思想政治理论课中的开发、设计及应用过程中,应注重加强学科教师培训。......

2023-08-29

有的环境十分恶劣,既有高温还有腐蚀性气体、灰尘、潮气等,变频器极易发生故障。以上分析的几种情况是变频器在不能移至较好的环境情况下采取的对策。若变频器能移至较好的环境且变频器至电动机的距离不超过变频器使用的要求,最好的办法还是对变频器移位,以保证变频器的可靠运行。......

2023-06-19

如果政府对地主的战时农业所得课以利得税,既可充实战费,又可抑制物价。此问题在1943年制定的《非常时期过分利得税法》中,取消财产租赁利得纳入过分利得税的范围而获得解决。殊不知,外国在课以高额战时过分利得税的同时,提供工商界许多相应的补助措施,帮助他们能在战时顺利营运。战时利得税在实施过程中所出现的上述问题,在其他税制上也不难见到类似的场景。......

2023-08-10

相关推荐