与此同时,活性聚能侵彻体后部杵体形成,变形过程中温度继续升高,由于未到达激活弛豫时间,未发生反应。图3.2类射流活性聚能侵彻体化学能分布式释放计算模型根据类射流活性聚能侵彻体的形状,其可分为头部、中部及杵体3部分。式即类射流活性聚能侵彻体化学能随时间分布释放模型。在空间尺度上,类射流活性聚能侵彻体不断拉伸、运动。......

2023-06-18

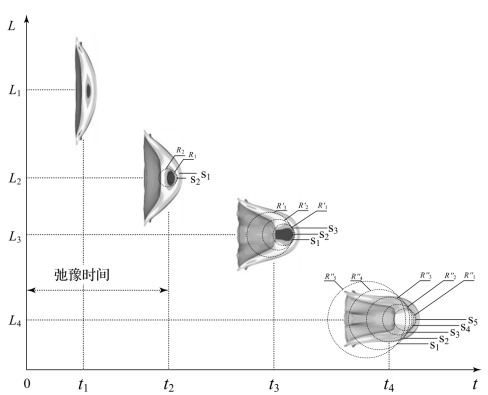

类弹丸活性聚能侵彻体化学能分布式释放过程如图3.3所示。在t1时刻,主装药起爆后,活性药型罩顶部在爆轰波作用下开始发生变形,密度增大,温度升高。爆轰波完全扫过活性药型罩后,罩体内压力及温度进一步升高,活性药型罩顶部发生明显形变,在轴线处发生翻转,形成类弹丸活性聚能侵彻体头部。

在t2时刻,活性药型罩继续翻转、拉伸,顶部形成侵彻体头部的同时,活性药型罩底部开始形成侵彻体尾裙,侵彻体长度增加至L2。由于侵彻体头部中心位置的压力、温度最高,活性材料首先发生激活。达到激活弛豫时间后,首先在激活点发生化学反应,依次产生冲击波S1、S2,对应冲击波传播半径分别为R1、R2,且R1>R2。与此同时,侵彻体继续运动拉伸,变形进一步加剧,温度进一步升高,侵彻体后部材料未到达激活弛豫时间,未开始反应释能。

在t3时刻,尾裙部分已基本成形,侵彻体长度为L3,高温区域进一步扩大,除冲击波S1、S2的传播半径增加至R′1、R′2外,活性材料反应产生冲击波S3,对应传播半径为R′3,由于反应时序差异,此时,R′1>R′2>R′3。

在t4时刻,侵彻体基本成形,长度为L4,尾部材料激活之后,继续反应释放化学能,产生冲击波S4、S5,此时冲击波传播半径进一步增加至R″1~R″5,直至最终时刻所有材料发生化学反应,释放全部化学能。

图3.3 类弹丸活性聚能侵彻体化学能分布式释放过程

需要特别说明的是,与类射流活性聚能侵彻体不同,类弹丸活性聚能侵彻体长径比较小,各微元间速度梯度较小,活性材料激活及化学反应呈一定时序分布特性,但化学能分布式释放效应并不显著。

基于类弹丸活性聚能侵彻体成形及化学能分布式释放过程,建立类弹丸活性聚能侵彻体释能模型,为了便于分析问题,作如下假设:

(1)类弹丸活性聚能侵彻体沿活性药型罩轴向线性分布;

(2)类弹丸活性聚能侵彻体可划分为多个微元,各微元互不干扰;

(3)各微元均为截锥体,微元之间无速度梯度;

(4)类弹丸活性聚能侵彻体在成形过程中总质量不变。

基于以上假设,以侵彻体尾部端面中点为原点,建立二维平面物质坐标系,类弹丸活性聚能侵彻体化学能分布式释放计算模型如图3.4所示。

活性药型罩初始曲率半径为Rb,壁厚为t,则活性药型罩总质量可表述为

![]()

式中,ρ0为活性药型罩材料密度。

活性药型罩直径为d0,内壁顶部中心距活性药型罩底部高度为h,划分为n个微元,各微元对应角度为Δφ,则微元宽度可表述为

![]()

图3.4 类弹丸活性聚能侵彻体化学能分布式释放计算模型

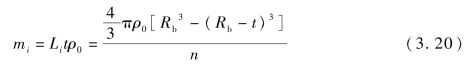

微元质量可表述为

在成型装药爆炸加载下,活性药型罩被压垮,形成爆炸成型弹丸,爆炸成型弹丸头部微元速度与罩顶部微元m速度相同,即

vj=vm

考虑各微元速度差异时,罩顶部微元速度vm最高,其余微元速度为

![]()

经过时间t后,活性药型罩顶部微元A运动至A′,形成爆炸成型弹丸头部,则

在爆炸载荷作用下,活性药型罩外层首先与爆轰波作用,同时向内翻转,形成侵彻体头部,温度、压力最高,首先发生激活。在继续成形过程中,侵彻体中部及尾裙部分温度逐渐升高,相继发生激活。由于侵彻体各微元之间速度梯度较小,因此各微元激活时间间隔较小。达到激活弛豫时间后,相继发生爆燃反应,释放化学能,可表述为

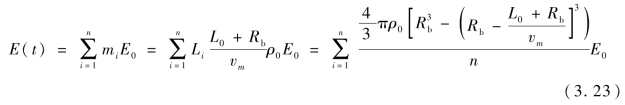

在空间尺度上,总释能量可表述为

有关活性毁伤增强聚能战斗部技术的文章

与此同时,活性聚能侵彻体后部杵体形成,变形过程中温度继续升高,由于未到达激活弛豫时间,未发生反应。图3.2类射流活性聚能侵彻体化学能分布式释放计算模型根据类射流活性聚能侵彻体的形状,其可分为头部、中部及杵体3部分。式即类射流活性聚能侵彻体化学能随时间分布释放模型。在空间尺度上,类射流活性聚能侵彻体不断拉伸、运动。......

2023-06-18

图3.5类杆流活性聚能侵彻体化学能分布式释放过程虽然各微元速度梯度较类射流活性聚能侵彻体明显更小,但类杆流活性聚能侵彻体在运动及成形过程中不断拉伸延长,在t2时刻,长度为L2。在继续拉伸过程中,类杆流活性聚能侵彻体逐渐形成,整体密度降低,且由外至内、由头部至尾部,密度均逐渐下降。在空间尺度上,类射流活性聚能侵彻体不断拉伸、运动。......

2023-06-18

图4.20复合结构活性药型罩聚能装药对钢靶毁伤效应图4.21活性聚能战斗部作用钢靶毁伤原理对于所给定的聚能装药结构,炸高对活性聚能侵彻体成形和侵彻效应影响显著。由于反应弛豫时间存在,活性聚能侵彻体发生化学反应之前,才能对目标产生类似惰性侵彻体的侵彻毁伤行为。由图4.23还可得到,活性聚能侵彻体侵彻钢靶的侵彻规律与金属铜射流大致相同,即侵彻深度随着侵彻时间呈指数增长趋势。......

2023-06-18

表2.1活性聚能装药结构材料模型氟聚物基活性材料是一种特殊的含能材料,具有通常条件下惰性钝感、高应变率加载下发生非自持化学反应的特征。表2.2活性药型罩与45钢材料主要参数8701炸药是一种常用混合炸药,爆轰产物通过JWL状态方程描述,8701炸药材料主要参数列于表2.3,空气材料主要参数列于表2.4。表2.38701炸药材料主要参数表2.4空气材料主要参数活性聚能装药数值模型如图2.6所示。......

2023-06-18

图1.26聚能射流典型破甲过程示意基于上述假设,将坐标原点设置于射流与靶板接触点A,以点A为观察点,射流和靶板材料分别以速度vj-u和速度u运动。以上原因均表明,射流断裂后,侵彻能力将大幅下降。图1.28断裂射流侵彻模型设断裂时射流头部速度为vjB,经过时间t,长度l的断裂射流消耗完毕,侵彻深度为L,速度为vj的点A射流到达孔底D。......

2023-06-18

图1.44活性药型罩聚能装药毁伤威力及性能要求抗过载能力。活性药型罩材料应具有一定的激活延时特性,在活性聚能侵彻体成形阶段尽量不发生反应,而侵入目标内适时发生爆燃反应,从而实现动能侵彻和爆燃化学能的双重高效毁伤机理。图1.46活性聚能侵彻体对本体功能型目标毁伤机理打击机库类目标,开孔大,后效毁伤强。......

2023-06-18

活性聚能毁伤技术的发展以活性毁伤材料为基础。图1.36不同材料聚能射流对混凝土靶侵彻毁伤效应对比图1.37不同炸高下活性聚能装药侵彻混凝土靶实验结果2007年,美国陆军武器研发工程中心再一次公布了活性材料药型罩及聚能装药战斗部技术研究进展。......

2023-06-18

由此可见,最大炸药爆速与活性药型罩锥角之间的关系曲线对活性药型罩聚能装药结构设计具有重要的意义,通过调整活性药型罩锥角及与之对应的炸药类型,就可有效改善活性射流凝聚性问题。由此可见,在活性药型罩聚能装药结构设计中,需对活性药型罩锥角和临界炸药爆速进行匹配性设计,综合考虑活性射流头部速度和凝聚性。......

2023-06-18

相关推荐