第8章供应链知识管理及其框架模型8.1供应链的知识范畴8.1.1企业知识的内涵经济变迁企业演化理论的代表人物理查德纳尔逊和悉尼温特提出了“企业拥有知识”的观点。显性知识易于编码、内容明确、易于理解和存储,而隐性知识建立在个人的经验、价值观、方法论等无形因素之上,难于传播、共享和被人理解,但是有研究表明供应链大部分的价值来自于隐性知识。......

2023-11-27

中篇 供应链管理中的信息协调

第3章 供应链信息协调框架及要素

3.1 供应链信息协调

3.1.1 供应链信息及其特征

关于信息的定义,不仅自然科学各学科(如信息科学、物理学、电子与通信技术等)有不同的解释,而且社会科学如哲学、管理学等也有不同的解释,均因研究视角和关注点不同,所以信息的定义总体讲多达上百种,如信息论的奠基者香农指出信息是用来消除随机不确定性的东西,控制论的创始人维纳指出:“信息就是信息,既不是物质也不是能量。”还有的学者分别将信息定义为表现事物特征的一种普遍形式,数据加工的结果,系统有序的度量以及帮助人们做出决策的知识等等。关于信息最通俗的解释为消息、情报、通知、资料等。一般认为,信息是反映客观世界中各种事物的特征和变化,可以通讯的知识。管理信息系统中常用的定义是:信息是经过加工的数据,它对接收者的行为能产生影响,对接收者的决策具有价值[1]。

供应链信息指供应链各企业从外部获得,或在供应链内、外部流动并传播的、对企业经营决策和运作有用的消息之和。内部信息反映各企业内部的生产、经营活动状况,外部信息在供应链企业间传递,使供应链既能对市场及时做出响应,满足市场需求,又能节约供应链成本。供应链信息的种类十分广泛,例如按照信息的性质可分为[2]:

(1)决策信息:包括供应链中各企业的各种计划决策、成本决策、质量决策和销售决策中传递和使用的信息。根据各个企业具体目标,利用所掌握的决策信息,运用知识发现、数据挖掘等技术帮助管理者作出决策。

(2)监控信息:指的是对生产过程中的状态进行数据采集、数据分析处理和特征抽取得到的信息,以便判断系统的运行状况,及时发现并处理异常情况。

(3)物流信息:指从客户订货到将产品送到客户手中这个过程中有关物料流动的信息。物流信息的传递和管理是提高供应链管理效率的关键。

(4)交易信息:包括需求信息和供给信息。供应链中企业与企业的合作关系,主要通过交易信息体现,交易信息按照企业间的协议标准进行交换。交易信息的安全传递及管理是实现供应链管理的重要因素之一。

另外,每个供应链节点企业都面临不同渠道的不同信息,如零售商信息渠道涉及顾客、供应商、企业外部环境、竞争对手和合作伙伴。不同渠道的信息又多种多样,例如:供应商的信息包括生产信息、订单状态信息、库存信息、产品信息、供应能力信息、促销信息等。供应链上的信息指导着物流的运动。在激烈竞争的市场环境下,有效利用信息保持或提高企业的竞争优势,是供应链上每个企业的策略之一。从某种意义上说,供应链实际上就是一个用于满足顾客需求的信息驱动事务链。

供应链信息具有管理信息的基本特征。从供应链协调的目的出发,应该对供应链信息的以下特征给予重视:

(1)事实性。事实是信息的中心价值。不符合事实的信息不但没有价值,还可能产生负价值。因此,供应链信息的第一和基本的特征是事实性。由于供应链上的信息可能存在传递、被感知和认识的误差,所以在使用信息前需要确保信息是符合客观事实的,否则会导致错误的决策而影响供应链绩效表现[3]。

(2)等级性。供应链的管理涉及各企业成员,而企业的活动分为战略层、策略层和操作层,相应地,各层活动所需要的信息也具有层次性。不同层次的信息来源不同,寿命长短不同,保密程度不同,精度也不同。

(3)流动性。信息可以流动、扩散。信息的流动跨越不同部门和企业,同一信息既需要在企业内部进行流动,同时也可能需要在部分企业之间进行流动。信息的流动比物流更加快捷。因此,尽量增加信息的流动和扩散而减少物流的运动,会增加企业运作效率。

(4)共享性。信息拥有者在传播信息时,并未失去信息的享有,而接受者又可共享此信息,即信息的共享性。作为同一级的信息,其信息量在使用过程中互不影响、互不冲突,这种共享性能同时实现,并且不会因多次使用而出现自然损耗。而物质资源的拥有则具有唯一性,至少同一时间点上具有唯一性。信息的这一特性对增强供应链企业间的合作有着非常积极的作用。共享的信息为企业决策带来更多的依据,而现代通讯技术的发展也为信息共享创造了技术条件。

(5)动态性。供应链上各企业经营活动及其相关要素始终处在不断发展和变化的动态过程中。随着时间的推移,企业经营及其环境会不断呈现出新的状态。市场供求的数量、品种和价格水平、消费者的购买偏好和能力、竞争对手的战略、企业内部库存和生产状况,等等,所有这些都在不断变化,从而不断生成并传送出大量新的信息。由于供应链的环境复杂性,信息的动态变化对企业及时、准确地发现和利用信息提出了更高的要求。

(6)来源多样化。如前所述,供应链信息不仅包括企业内部信息(生产信息、库存信息等),还包括企业外部信息(市场信息等)。企业竞争优势的获得需要供应链各参与企业之间相互协调合作,协调合作的手段之一是信息及时交换和共享。

(7)价值的不确定性。供应链信息虽然在不同程度上客观地反映了企业经营中何时、何地发生了何事,其内容是相对确定的。但这些信息的意义,它对人们的启示及利用它所获取的价值是不确定的。

(8)强调为客户服务。横向信息传递的最终目的是提高企业对客户的服务水平和服务质量。

3.1.2 供应链信息协调

1.协调

协调的概念来源于对系统的研究。系统协调的目的是希望通过某种方法来组织和调控所研究的系统,使之从无序转换为有序,使系统达到协同状态。系统协同程度越高,输出的功能和效应越大,系统的负效应越小,结果就越有价值。一般来说,需要进行协调的系统往往包含若干个相互矛盾和冲突的子系统或者对各目标有不同评价标准的参与者。对于这些系统,如果不能通过协调妥善处理各种冲突,那么该系统功能将由于系统宏观结构失稳而无法得到好的结果,甚至产生负效应,即出现系统的整体功能小于各子系统功能之和[4]。

协调是对各种活动间依赖性的管理,目标是获得独立个体所不能达到的整体目的。协调的对象可以是业务、功能或组织,还可以是任务或资源[5-6]。Thompson从组织理论的角度研究如何在公司之间的业务过程和业务功能实现活动中获得高效的协调,他针对公司之间合作的紧密程度将协调分为标准化协调、计划协调等类型[7]。Galbraith指出由于完成任务时缺乏信息或信息不准确而导致任务不确定性。组织必须具备与它所拥有的信息量相当的信息处理能力,否则,只有减少信息量才能减小不确定性[8]。基于此,Danese等将信息处理能力引入协调理论[9]。信息处理包括信息的收集、加工、存储和传输。

供应链协调是组成供应链的各部门、企业之间的协调,是使供应链部门乃至成员企业的个体目标和利益与整个供应链的目标和利益相平衡,使供应链中各节点企业减少冲突及内耗,从而更好地分工合作,减小不确定性。供应链失调对运营绩效的影响包括以下几个方面[10]:

(1)使产品的生产成本增加。由于牛鞭效应,供应商、制造商面临的需求变动性要比分销商面临的需求变动性大得多。为了应付这种增大的变动性,在供应链失调的情况下,供应商、制造商就要扩大生产能力或增加库存量,这两种做法的结果都会加大单位产品的生产成本。

(2)使供应链库存成本大大增加。在供应链失调的情况下,供应商、制造商为了应付增大了的需求变动性,要保有比牛鞭效应不存在时还要高的库存水平。同时,高水平的库存还增加了必要的仓储空间,结果导致供应链库存成本大大增加。

(3)使补给供货期延长。由于牛鞭效应增加了需求的变动性,与平稳需求情形相比,供应商、制造商的生产计划更加难以安排,往往会出现当前生产能力和库存不能满足订货需求的情况。在供应链失调的情况下,必然导致供应链中的供应商、制造商的补给供货期延长。

(4)使运输成本增加。一般来说,供应商、制造商在不同时期的运输需求与订单的完成密切相关。由于牛鞭效应,运输需求将会随着时间的变化而剧烈波动。在供应链失调的情况下,供应商、制造商需要保持富余的运力来满足高峰期的需求,从而使运输成本增加。

(5)使送货和进货的劳动力总成本增加。一般来说,供应商、制造商的送货和进货劳动力需求将随着订单的波动而波动。为了应付这种订单的波动,供应链的各个成员有不同的选择,在供应链失调的情况下,有的可能保有剩余劳动力,有的可能变动劳动力数,但无论是哪种选择,都会增加劳动力总成本。

(6)降低产品的供给水平。订货的大幅度波动使得供应商、制造商无法及时向所有的分销商和零售商供货,从而导致分销商和零售商出现货源不足的概率增大,降低了产品的供给水平,进而导致供应链销售额减少。

这里从信息视角出发,结合订单执行过程,作者认为解决供应链失调应该使供应链各企业通过内、外部必要的信息传递、交流或共享进行通力协作,增强信息处理能力,制定较精确的各项计划/决策,从而减小供应链订单执行过程中的不确定性,减小牛鞭效应和供应链库存并缩短订单满足周期,最终达到降低成本,提高客户服务水平,增强整个供应链竞争力的目的。

2.信息协调

信息是供应链的驱动因素之一。对于供应链系统的生成、维持、运行和演化,信息起整合力和组织力的作用,它使其他三种供应链驱动因素(库存、运输和设施)能够为创造一个协调的供应链一起发挥作用。无论是组成部分之间和层次之间的整合,还是系统与环境之间的整合,都是通过一定的信息运作实现的(所谓信息运作,指信息的获取、传输、加工、存取、创生和利用等)。因为供应链系统的生成、维持、运行和演化都包含大量信息作业,所以,研究供应链系统的一个极为重要的视角是考察有关的信息作业。

供应链信息协调指从信息作业的视角考察供应链协调。供应链协调的实现离不开供应链信息处理能力。信息处理包括信息的收集、加工、存储和传输。供应链的信息处理能力包括组织内部信息处理能力、组织之间信息处理能力、获得用以加工信息的各种知识的能力以及决策制定能力。

目前关于供应链信息流研究使用比较多的概念是信息共享。信息共享就是供应链中各个企业共同拥有一些知识或行动。还有些文献直接引用信息协调的概念,且指出通过信息共享实现信息协调。那么,是不是实现了信息共享就等于实现了信息协调?信息协调与信息共享两个概念之间有无差别?本书认为,信息协调不等同于信息共享。信息共享是实现信息协调的必要条件和重要内容之一,但实现信息共享并不意味着就实现了信息协调。信息协调是信息共享的目的,它不仅强调通过信息共享加强供应链成员间的协作,而且强调共享信息的价值(即这些信息应该是对供应链绩效有重要影响的关键信息)、这些信息的运作机制以及通过信息技术和信息集成加速供应链上的信息流动,实现信息的及时传递,从而推动物流和资金流的快速流动,最终提高供应链整体运作的绩效。因此,信息协调更明确地表述了供应链信息流研究的目的。所以,本书从信息流的角度研究供应链订单执行过程中的协调时采用信息协调的概念。通过信息协调,减小供应链中的不确定性,降低企业合作风险,缓解牛鞭效应,提高供应链的绩效表现。

3.2 供应链信息协调总体框架

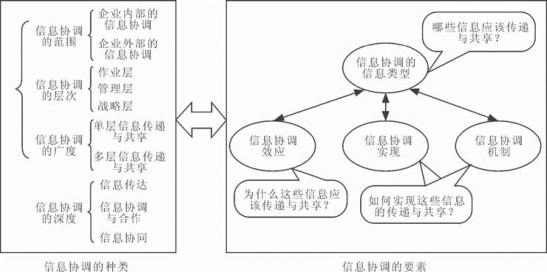

供应链信息协调总体框架包括信息协调种类和信息协调要素两大部分,如图3.1所示。

图3.1 供应链信息协调总体框架

该框架从四个方面对供应链信息协调的种类进行划分,其中根据信息协调的范围可以分为企业内部信息协调和企业外部信息协调;从信息协调的层次可以分为作业层信息协调、管理层信息协调和战略层信息协调;从信息协调的广度可以分为单层信息传递与共享和多层信息传递与共享;从信息协调的深度可以分为信息传达、信息协调与合作以及信息协同。信息协调要素包括信息类型、信息协调效应、信息协调实现与信息协调机制等。其中信息类型指的是可传递与共享的信息种类或内容;信息协调效应指的是信息的传递与共享对供应链绩效的影响;信息协调实现和信息协调机制则是指如何实现信息的传递与共享。每种信息协调都包含了信息协调的四种要素。

3.3 供应链信息协调的种类划分

1.根据信息协调的范围进行划分

根据信息协调的范围进行划分,可分为企业内部信息协调和企业外部信息协调。供应链各企业(如制造核心企业)首先需要进行内部信息的协调。企业内部信息协调是在企业生产和管理决策过程中,销售、生产、物料等部门能将准确的信息、在准确的时间、以准确的方式、传送给需要该信息的人,以利于制定较精确的生产计划、能力需求计划、原材料需求计划,从而缩短订单执行周期并减小停工待料、库存太多等损失,实现企业内部协作。内部信息协调之后企业管理达到一种新的层次,企业与供应链其他外部实体之间不同方式的信息协调会使供应链系统取得各种可能的状态,具体表现为供应链库存成本的高低、对顾客需求相应的快慢等。要选择这些状态,系统需要额外的信息。这种信息由系统其他部分(上游供应商或下游客户)来提供[11]。

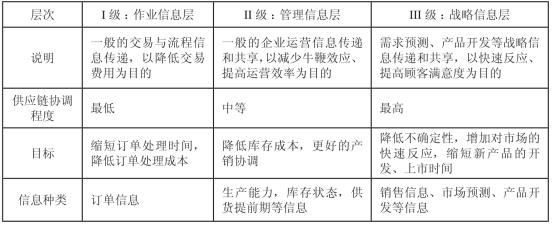

2.根据信息协调的层次进行划分

根据信息协调的层次进行划分,可分为作业层信息协调、管理层信息协调和战略层信息协调,如表3.1所示。

表3.1 信息协调的三个层次

从上表可以看出,供应链信息协调从作业信息到战略信息,供应链协调度越来越高,战略信息的传递和交流将从根本上使供应链向无缝化发展,真正实现供应链高效运作,达到“双赢”的目标。供应链应达到的信息协调层级依据供应链的不同会有所不同,主要决定因素有产品特性、制造方式、成员间的伙伴关系和成员的 IT 应用程度等[12]。

(1)产品特性。按照产品的需求特性,可以将之分为功能性产品和创新性产品。功能性产品如生活必需品或日用品,需求稳定且可预测,产品生命周期较长,平均利润较低。而创新性产品如流行性产品或高科技产品,需求不稳定,预测较困难,生命周期短,但是利润率高。产品特性决定了产品适合的制造方式。

功能性产品通常采用按库存生产(Make to stock,MTS)方式,按照计划进行生产,管理重点在于如何降低销售成本、拓展市场销售量,可采用作业信息层或管理信息层的信息协调来降低成本,节省订单处理的时间和费用,提高处理效率,促进产销协调。创新性产品由于生命周期短,产品需求不稳定且不易预测,并强调上市时间的重要性,多采用按订单装配(Assemble to order,ATO)或者按订单生产(Make to order ,MTO)方式,应用到的信息协调层级为管理信息层和战略信息层。总之,产品特性决定了产品的制造方式,而制造方式又影响了企业信息协调适用的层级,如表3.2所示。

表3.2 产品特性与生产方式

(2)伙伴关系。供应链中信息协调的层级显然要受到成员间伙伴关系的影响。成员间的信任程度越高,合作关系越紧密,信息协调的层级就可以越高,反之亦然。

(3) IT应用程度。企业应用IT的程度也影响着组织间的信息协调。一个企业是否具备良好的信息化基础设施,以及企业内部信息化应用程度对企业所处供应链信息协调能达到何种层次有重要影响。企业现有的信息系统使用程度越高,接受信息协调的意愿和能力也会越高,其能参与的信息协调层级也越高。

3.根据信息协调的广度进行划分

根据信息协调的广度进行划分,可分为单层信息协调和多层信息协调。前者是在零售商——分销商、分销商——制造商或制造商——供应商之间进行信息协调,后者是任何企业可按照需求进行跨越层次的信息协调,如图3.2所示。

图3.2 信息协调的广度

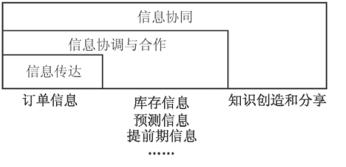

4.根据信息协调的深度进行划分

根据信息协调的深度进行划分,可分为信息传达、信息协调与合作以及信息协同,如图3.3所示。不同层次交换的信息内容不同,信息协调的目标也不同。(www.chuimin.cn)

图3.3 信息协调的深度

(1)信息传达(Communication)。这是最简单直接的一种信息交换状态,交换的信息内容只有订单信息(产品的需求数量、时间等),目的是使企业能根据需求开展基本运营活动,不涉及管理决策方面的信息需求。

(2)信息协调与合作(Coordination and cooperation)。在不断变动的市场环境中,为获得竞争优势,必须构造无缝(Seamless)供应链。协调与合作的目的是在供应链中生成透明的、可视信息流,以制定精确的决策。因此,除订单信息外,需要传递并共享更多的信息(如库存信息、提前期信息和预测信息等),以便消除隔阂,节约时间与成本,提高运营效率,谋求共同利益。

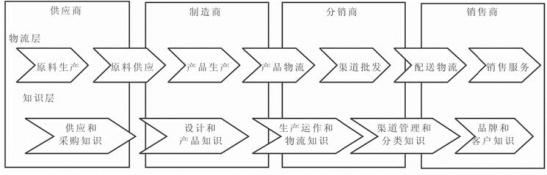

(3)信息协同(Collaboration)。协同是共同创造的过程:两个或两个以上具有互补技能的个体相互作用,达成个体所不能达到的共识[13]。这种共识可以是关于过程的,也可以是关于产品创造或事件处理的。从此意义上讲,协同是创造以前并不存在的东西。供应链中的企业与各合作伙伴在彼此相关的管理活动中(例如产品设计、供应链规划、市场预测、物流、营销等)通过知识分享来协同合作,创造新产品或发现新视点,以提升整个供应链的竞争优势。信息协同意指供应链知识的创造。知识是通过经验和实践得到的一系列数据、规则、程序和操作的集合。正如本书第二章中的“协同学信息”,它由系统合作产生,伴随着宏观层次上新质的出现,出现了新的意义,即意义的自创生,也即新信息的产生。供应链知识分布如图3.4所示[14]。

图3.4 供应链流程知识分布

3.4 供应链信息协调要素

供应链信息协调要素包括信息类型、信息协调效应、信息协调实现与信息协调机制等。

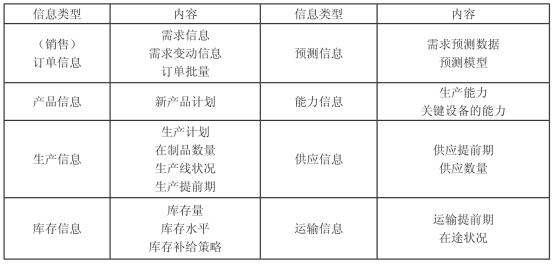

(1)信息类型。鉴定信息类型是实现供应链信息协调的基础。订单执行过程的主要活动有三项:订单管理、制造和物流。其中订单管理负责接收客户订单并提交客户请求,在货源不足的情况下根据客户优先级派送货物;制造活动包括制定物料生产计划和能力计划以及对计划的控制等;物流活动主要包括库存管理和运输。以装配制造业供应链为研究对象,从供应链各企业的信息需求角度出发,结合订单管理、生产计划、库存管理等活动,订单执行过程中的信息协调涉及的信息类型见表3.3所示。

表3.3 订单执行过程中的信息协调涉及的信息类型

(2)信息协调效应。供应链信息协调的实现过程中,信息系统是载体,确定其中流动的信息内容是关键。企业之间共享信息需要成本支出(如信息系统的投资),共享信息获得的收益与支出成本之间的权衡需要在实现信息协调时首先确定各种可共享信息对于供应链平衡状态贡献的相对重要性,即确定信息协调的效应。它是实现供应链信息协调的动力之一。

供应链企业间信息交换的目的是获得供应链的平衡和稳定。从系统控制的角度,系统稳定性定义为:当系统处于某平衡状态时,若受到外来作用的影响,经过自我调整仍能回到原来的平衡状态,则称这个系统是稳定的,否则称系统不稳定。对于供应链系统来说,其平衡状态是指供应链上下游企业之间衔接紧密、生产连贯、需求保障到位,供应链评价指标在一定时间内稳定在某个固定的水平上。这种平衡状态就是供应链系统的吸引子,可以用诸如库存成本、订单满足率、提前期等指标表示。可以采用定性分析与定量研究相结合的方法鉴定各种信息对于这些吸引子的相对重要性。

需要指出,在定量研究方法的选择方面,协同学存在局限性。在哈肯的维象协同学的“硬核”中,利用最大信息熵原理计算各消息的数值Pj。这些定量方法建立在对物理化学系统中的自组织现象的研究之上。对它们可以进行真实的实验研究,并建立数学模型(在物理学中,一个复杂系统被分解为一些特定部分,仅仅改变一个或很少几个参数,就能对这些部分的行为进行可重复的研究)。对于供应链这一复杂社会系统,从信息角度研究其自组织时,哈肯的基于近代科学还原论的定量研究方法存在着诸多困难:一方面,该系统中的复杂自组织现象,难以按照协同学中的方法建立模型系统从而进行真实的实验研究,且序参量及其低阶矩难以确定;另一方面,约束条件难以确定。因此,利用协同学原理对供应链订单执行过程中的信息协调进行定性分析,利用多Agent技术进行模拟与仿真实验,这两种方法相结合,能为供应链信息协调的研究提供有益的途径。

(3)信息协调的实现。信息协调离不开信息技术的支持,信息技术是实现供应链信息协调的工具。随着计算机技术、通信技术、网络技术的迅速发展,现代信息技术可以为供应链信息协调提供统一的、协作的基础平台,实现供应链系统中各企业间充分地信息传递和共享。在供应链中各企业应用的信息技术主要包括EDI、Internet/Intranet/Extranet和XML/Web服务等。

信息技术的实施对订单执行过程有两个重要影响:一是对运营流程进行平滑,通过降低订单处理成本和订单处理时间,降低客户订货费用,缩短订单执行过程;二是提高供应链有效整合的能力,通过信息技术可以更方便地进行核心企业内部或核心企业与上下游成员之间的流程连接。总之,信息技术的实施能改善客户服务,减少库存,并改善资金流,使供应链中的企业均从中受益。

(4)信息协调机制。虽然供应链中充分的信息传递和共享能降低订单执行过程的成本,提高客户服务水平,但由于供应链各企业具有自利性和欺骗性、共享信息存在风险和信息流程不完善等原因会导致供应链中的企业不愿意参与或参与困难。契约设计、激励和信息流协调等机制是实现供应链信息协调的保障,必须通过这些机制强化供应链中的合作伙伴关系,提高供应链中各成员之间的信任程度,改进信息流程,使信息协调得以实现。

3.5 供应链企业内部信息协调

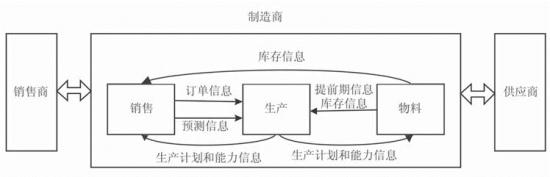

企业内部信息协调是在企业生产和管理决策过程中,销售、生产、物料等部门为制定较精确的各项计划以缩短订单执行过程及减小停工待料、库存太多等损失而进行信息的收集、加工和传递,实现企业内部协作。图3.5表示了在订单执行过程中制造核心企业内部销售、生产、物料部门之间为了实现计划协调所进行的信息传递与共享。在订单执行过程中,销售部门的主要功能是完成订单管理,根据客户需求、库存信息(来自物料部门)、生产计划和能力信息(来自生产部门)确定订单交付日期并向客户派送商品。生产部门根据订单信息和预测信息(来自销售部门)以及提前期信息和库存信息(来自物料部门)制定生产计划并向车间下达生产任务。物料部门根据生产计划和能力信息(来自生产部门)制定物料采购计划并调整物料库存水平。通过销售、生产、物料部门之间的信息协调实现企业内部销售计划、制造计划与采购计划的协调。

图3.5 供应链企业内部信息协调

3.6 供应链企业外部信息协调

订单执行过程中为了实现有效的制造计划与控制活动,企业外部信息协调应包括制造商与销售商之间的信息协调、制造商与供应商之间的信息协调、供应商与销售商之间的信息协调以及销售商、制造商、供应商之间的信息协调。(见图3.6)

(1)制造商与销售商之间的信息协调。制造商与销售商之间的信息协调涉及的信息主要包括库存信息、订单信息、预测信息和能力信息等。订单管理是销售活动中的一项重要内容,在下单之前销售商需了解制造商的库存水平、能力等信息以给客户恰当的承诺,并向客户解释供应约束,这对于提高客户满意度具有十分重要的意义。销售商向制造商提供订单信息、预测信息,能使制造商适时安排和调整生产计划。企业有了确定的需求信息,可以在制定生产计划时,减少为吸收需求波动而设立的库存,并使生产计划更加精确可行。另外,企业在获得客户的实际需求信息后,应将该信息在整个供应链成员之间传递,使各成员均按客户实际需求来生产零部件、中间品或最终产品等,而不是按照预测的订单来安排生产,从而避免信息失真。

图3.6 供应链企业外部信息协调

对于供应链的下游成员而言,如果知道上游成员的库存信息,就能知道自己的订货在多大程度上可以被满足,并据此调整自己的订货策略,如是否提前订货,或者减小原订货量转而寻找新的供应商,以避免缺货损失。

(2)制造商与供应商之间的信息协调。在激烈的市场竞争中,制造商越来越关注价值创造和客户服务,按照价值链原理对自身所在的供应链进行重组,将大量的非核心业务剥离和外包,越来越多的零部件制造和装配责任交给了第一层供应商,并提高了对供应商在服务和响应时间上的要求。供应商感受到的压力越来越大,不仅要能快速响应来自制造商的需求预测和生产计划变动,而且要确保供应链上信息传递的准确性。大多数情况下,供应商的这些努力必须得到制造商的协调与配合才能成功。由于制造商传统的零部件库存移到了供应商,成功的零部件供应商既要给制造商提供与以往企业内部库存供货一样的便利,自己又要避免高额的库存成本,若没有充分的信息协调,这些是难以实现的。

制造商与供应商之间的信息协调涉及的信息包括生产计划信息、库存信息、订单信息、产品信息、预测信息、提前期信息和能力信息等。制造商向供应商提供库存信息、订单信息、产品信息、预测信息以及能力信息供其安排生产时参考,增加了供应商对下游企业的可视性和预测的准确性,有利于供应商准确地制定生产计划,提高交货速度和准确率,同时降低库存。供应商向制造商提供能力信息、库存信息和提前期信息,制造商可以据此设置安全库存,调整生产,控制成本。供应商可以根据制造商的库存水平调整自己的生产计划,并协调对多个制造商的供给问题。

企业的生产决策决定了对其上游企业产品的需求,同时也影响对其下游企业产品的供给。供应链的下游企业需要根据上游供应商的生产来决定自己的库存和生产计划。同样,下游企业的生产状况又决定了它对供应商的需求,从而影响供应商的库存和生产计划。总之,供应链上任何一个环节的生产波动,必将影响到其他环节,因此,通过上下游之间的信息协调,可以更好地协调采购、生产和配送。

(3)供应商与销售商之间的信息协调。供应商并不了解所生产零部件的真实需求。对供应商来说,其客户是制造商,而不是最终消费者。供应商的生产计划是基于制造商提供的销售预测,而不是最终消费者的订单需求。因此,销售商向制造商的重要供应商提供订单信息和预测信息能让它了解更真实详细的需求,有利于两者互相配合与协调,更快更好地为最终消费者服务。

(4)销售商、制造商及供应商之间的信息协调。销售商、制造商及供应商之间的信息协调内容包括预测信息、订单信息、库存信息等,目的是避免多方需求预测。供应链上游企业在做产品需求预测时,使用的往往是其直接下游成员的预测信息。面对竞争日趋激烈的市场,供应链上各企业都会对未来市场的需求方向和需求量进行预测以制定自己的发展战略。预测信息具有客观性,但同时又受到人为影响。为供应链每个成员提供最终顾客真实需求信息,可以使他们利用该信息预测需求,避免多方孤立地进行需求预测,从而减小订单波动和牛鞭效应。

本章小结

本章首先对供应链信息及信息协调的概念进行界定,提出供应链信息协调总体框架。该框架包含信息协调种类和信息协调要素两大组成部分。信息协调的种类从四个方面进行划分,其中从信息协调的范围分为企业内部信息协调和企业外部信息协调;从信息协调的层次可以分为作业层信息协调、管理层信息协调和战略层信息协调;从信息协调的广度分为单层信息传递与共享和多层信息传递与共享;从信息协调的深度分为信息传达、信息协调与合作和信息协同。信息协调要素包括信息类型、信息协调效应、信息协调实现与信息协调机制等。其中鉴定信息类型是实现供应链信息协调的基础,确定信息的效应是实现供应链信息协调的动力,信息协调的实现中信息技术是采用的工具,信息协调机制是实现供应链信息协调的保障。最后,从制造核心企业的信息需求角度出发,根据订单执行过程的目标和约束,结合制造计划与控制活动,从企业内部的信息协调和企业外部信息协调两方面分析了信息协调涉及的信息类型及信息运作方式。

参考文献

[1]薛华成.管理信息系统[M].北京:清华大学出版社.

[2]陈廷斌.基于XML_Web服务的供应链信息集成技术与方法研究[D].大连:大连理工大学,2004.

[3]王晶,王璕,贾经冬. 供应链信息管理[M].科学出版社,2012.

[4]顾培亮.系统分析与协调[M].天津:天津大学出版社,1998.

[5]Malone, T.W., Crowston, K.The Interdisciplinary Study of Coordination [J].ACM Computing Surveys, 1994, 26(1):87-119.

[6]Crowston, K.A coordination theory approach to organizational process design [J] . Organization Science, 1997,8(2): 157-175.

[7]Thompson, J. D. Organisations in Action [M].Transaction Publishers, New Brunswick, 1967.

[8]Galbraith, J. Organisation Design [M]. Addison-Wesley Publishing Company, Philippines, 1977:35-37.

[9]Danese, P., Romano, P., Vinelli, A. Managing business processes across supply networks: The role of coordination mechanisms [J]. Journal of Purchasing and Supply Management, 2004, 10(4): 165-177.

[10]刘永胜.供应链协调理论与方法[M].中国物资出版社,2006.

[11]张晴,刘志学.供应链信息协调框架及要素研究[J].情报杂志, 2009,28(5):179-182.

[12]于涵.面向供应链协调的信息共享与信息价值研究[D].天津:天津大学,

2008.

[13]Matthias Holweg, Stephen Disney, Jan Holmström and Johanna Småros, Supply Chain Collaboration: Making Sense of the Strategy Continuum [J]. European Management Journal, 2005, 23(2):170-181.

[14]王宁.电子化供应链管理协同机制研究[D].上海:同济大学,2006.

[15]Romano, P. Coordination and integration mechanisms to manage logistics processes across supply networks [J].Journal of Purchasing&Supply Management, 2003, 9: 119-134.

[16]Simatupang, T.M., Wright, A.C., Sridharan, R. The knowledge of coordination for supply chain integration[J]. Business Process Management Journal, 2002, 8(3):289-308.

[17]Simatupang, T.M., Sandroto, I.V., Lubis, S.B.H. Supply chain coordination in a fashion fi rm [J].Supply Chain Management: An International Journal, 2004, 9(3):256-268.

[18]Lewis, I., Talalayevsky, A. Improving the interorganisational supply through optimization of information fl ows[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2004,17(3): 229-237.

[19]程新章.供应链问题的文献综述[J].科技进步与对策,2006(10):196-200.

[20]李龙洙.制造业供应链的协调问题探讨[J].航空制造技术,2002(5):42-44.

[21]Huber, G.P. Organisational information systems: Determinants of their performance and behavior [J]. Management Science, 1982, 28(2): 138-155.

[22]张旭梅,朱庆.国外供应链知识管理研究综述[J].研究与发展管理, 2007, 19(1):34-41.

有关供应链管理中的信息协调与协同控制研究的文章

第8章供应链知识管理及其框架模型8.1供应链的知识范畴8.1.1企业知识的内涵经济变迁企业演化理论的代表人物理查德纳尔逊和悉尼温特提出了“企业拥有知识”的观点。显性知识易于编码、内容明确、易于理解和存储,而隐性知识建立在个人的经验、价值观、方法论等无形因素之上,难于传播、共享和被人理解,但是有研究表明供应链大部分的价值来自于隐性知识。......

2023-11-27

第2章研究理论基础2.1供应链管理2.1.1供应链的基本概念及其特征供应链的概念在1980年代就已经提出,在不同时期,由于人们对供应链认识不同,对供应链的定义也不同。国内学者也给出了各种关于供应链的定义,王宁综合目前对供应链的各种定义,将其归纳为各有侧重点的五大类[6]:①连锁论。王宁指出,所有这些定义虽然有差别,但有个共同特点,那就是都关注组织的外部环境。......

2023-11-27

下篇供应链运作中的协同控制与知识管理第7章基于虚拟企业的供应链构建与集成管理7.1虚拟企业与供应链管理7.1.1企业联盟的出现经济全球化的进程为企业国际化提供了机遇,尤其是对于包括中国在内的发展中国家的企业。该报告首次提出了虚拟企业的概念。因此虚拟企业可成为供应链管理实施的有效组织模式。实际上,虚拟企业的构建是市场机遇驱动的,其组织、运作与管理是围绕着其总体任务进行的,是以总体任务的实现为目标的。......

2023-11-27

为保障供应链信息协调的充分实现,必须在分析影响它的各种原因的基础上进行相关机制的分析与设计。供应链企业间存在的信息不对称现象会引发“逆向选择”和“道德风险”问题。制造商在选择供应商时,由于供应商掌握了一些对制造商不利但不为其知的信息,因此供应商与制造商签订了对自己有利的契约,致使制造商受到损害,导致“逆向选择”——制造商误选了不适合自身实际情况的供应商。......

2023-11-27

第10章集成过程情境的供应链知识建模10.1目前知识管理存在的问题知识管理在现代制造企业的运营中开始发挥越来越重要的作用。知识过程情境主要是指供应链业务过程(流程)中与知识活动紧密关联的情境信息。集成情境的知识管理之所以不同于一般的知识管理就在于它明确、系统地提出并集成知识情境要素。集成情境知识管理是建立在知识管理基础之上,知识管理的成果也可以应用到相关情境中去。......

2023-11-27

第9章供应链协同机制与知识管理9.1供应链协同管理概述9.1.1协同的概念及其分类协同可以理解为对活动间相互依赖性的管理,同时协同也被认为是一个可以导致共同行为、运转或环境的过程,或者是一个在协调的方式下共同行动的状态。实施供应链协同竞争。协同竞争是指各节点企业通过供应链集成与协同活动,增强供应链竞争优势,与其他供应链及其企业进行竞争的行为。......

2023-11-27

本书第二章曾指出,Agent的性质包括:自主性、反应性、能动性和社会性。从这一立场出发,对基于Agent的供应链协调、特别是跨成员的协调来说,这种能力至关重要。在Agent领域,最有影响的认知模型当属BDI模型。尽管BDI模型侧重于推理并由此激发相应的行为,实际应用的难度大,但是,对于任何需要显示其目标驱动的行为的Agent来说,都需要拥有基于BDI的构件或与之相似的构件。......

2023-11-27

图5.1基于信息技术的供应链管理的结构模型性能评价回路:由客户化策略—信息协调—调整适应性—创造性团队组成。利用EDI可使供应链上的各企业或组织迅速交换进而共同分享信息,大大降低管理成本。......

2023-11-27

相关推荐