兰州工业结构的形成是我国实施优先发展重工业以带动经济增长的传统经济发展战略的产物。“一五”时期及“二五”时期兰州市三次产业创造的地区生产总值如表4-3所示,其中“一五”时期第三产业对地区生产总值的贡献度较高,但第二产业增幅明显快于第三产业。表4-4“一五”时期兰州市第二产业分布经过四十多年的发展,兰州初步形成了以石油、化工、机械、冶金为四大支柱的工业体系。......

2023-11-04

1953—1957年我国实施了第一个五年计划,标志着系统建设社会主义的开始,“一五”时期国家产业的布局也为今后我国的产业结构形成和演变产生了深远的影响。

1.“一五”时期国家建设的主要任务

“一五”计划的主要任务有两点,一是集中力量进行工业化建设,二是加快推进各经济领域的社会主义改造。在工业化建设方面,“一五”期间的基本任务是:集中主要力量,进行以苏联帮助中国设计的156个建设项目为中心、由限额以上的694个建设项目组成的工业建设。建立社会主义工业化的初步基础,对重工业和轻工业进行技术改造。具体包括建立和扩建电力工业、煤矿工业和石油工业;建立和扩建现代化的钢铁工业、有色金属工业和基本化学工业;建立制造大型金属切削机床、发电设备、冶金设备、采矿设备和汽车、拖拉机、飞机的机器制造工业。同时随着重工业的建设,相应地建设纺织工业和其他轻工业;用现代化的生产技术装备农业,建设为农业服务的新的中小型工业企业,以便适应城乡人民对日用品和农业生产资料日益增长的需要。在建设新工业的同时,充分合理地利用原有的工业企业,发挥其潜在的生产能力。生产现代化的武器,加强国防建设;不断增加农业和工业消费品的生产,保证人民生活水平的不断提高。因此,“一五”计划选择了与苏联类似的工业化道路,即高积累,优先发展重工业的发展模式。

2.“一五”时期国家建设的布局状况

(1)基本建设投资额在各产业间的分配

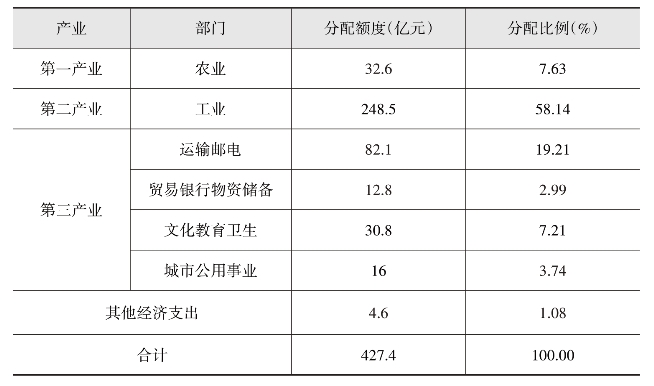

为保证“一五”计划的顺利实施,五年内国家对于经济事业和文化教育事业的基本建设投资额为427.4亿元,分配金额及分配比例如表4-1所示。其中,工业分配额度为248.5亿元,占基本建设投资额的58.14%,显著高于其他行业,成为基本建设投资额的主导。

表4-1 “一五”时期国家基本建设投资额分配表

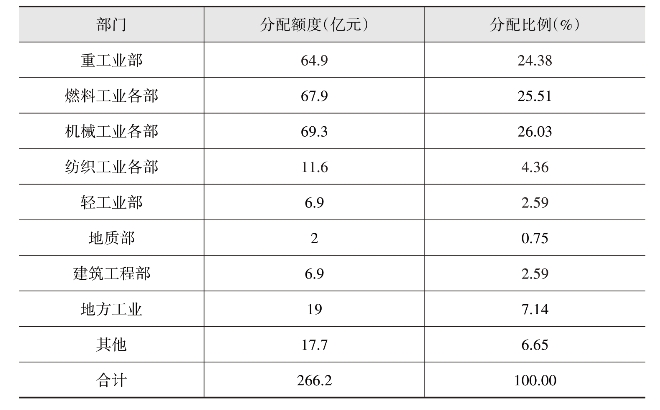

上述工业分配额度248.5亿元,再加上中央各工业部以外的其他各部的有关工业基本投资的投资额17.7亿元,“一五”时期工业基本建设投资共计266.2亿元,按照管理部门划分,其分配情况如表4-2所示。可见机械工业、燃料工业和重工业三个部门的基本建设投资占比最大。

表4-2 “一五”时期国家工业基本建设投资额分配表

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

表4-2中其他投资是指中央各工业部以外的其他各部的工业(包括林业部的木材工业,商业部、粮食部的加工工业,铁道部和交通部的机车、车辆、船舶的修配工业和建筑业,文化部的电影工业,等等)。

在工业基本建设投资中,制造生产资料工业的投资额占88.8%,制造消费资料工业的投资额占11.2%。我国第一个五年计划对重工业的投资比例最大,这是因为我国需要积极地扩大重工业的基础以促进国民经济的全面发展。相比之下,农业生产在这五年期间还不可能广泛地实现机械化,更大规模的水利建设和林业建设也还不能全面展开,所以五年内国家对农业、水利、林业方面的投资相对较低。

(2)基本建设投资额在各地区间的分配

以重工业为主的工业基本建设的目的,是要把我国国民经济从技术极端落后的状况推进到现代化技术的轨道上,而为我国的工业、农业和运输业创造现代化的技术基础。这五年内,工业方面限额以上的建设单位,包括苏联帮助设计的在五年内开始建设的145个单位在内,共计694个,其中属于中央各工业部的是573个,属于中央其他各部的是39个,属于地方的是82个。限额以下的建设单位是2300个左右,其中属于中央各部的约为900个,属于地方的约为1400个。

合理利用东北、上海和其他城市已有的工业基础,在第一个五年计划期间基本上完成了以鞍山钢铁联合企业为中心的东北工业基地的建设。此外,东北各工业区的原有工业,如抚顺、阜新和鹤岗的煤矿工业,本溪的钢铁工业,沈阳的机器制造工业,吉林的电力工业都在五年内加以改建;形成以包头钢铁联合企业和武汉钢铁联合企业为中心的华北、华中新工业基地的建设。

值得一提的是,第一个五年计划期间,中国政府把苏联援建的156项工程和其他限额以上项目中的相当大的一部分摆在了工业基础相对薄弱的内地。考虑到资源等因素,将钢铁企业、有色金属冶炼企业、化工企业等,选在矿产资源丰富及能源供应充足的中西部地区;将机械加工企业设置在原材料生产基地附近。在最后投入施工的150个项目中,包括民用企业106个,国防企业44个。在106个民用企业中,除50个布置在东北地区外,其余绝大多数布置在中西部地区,即中部地区29个,西部地区21个;44个国防企业,除有些造船厂必须设在海边外,布置在中部地区和西部地区的有35个。150个项目实际完成投资196.1亿元,其中东北投资87亿元,占实际投资额的44.3%,其余绝大多数资金都投到了中西部地区,即中部地区64.6亿元,占32.9%,西部地区39.2亿元,占20%。106项民用企业在西部地区建设的21个项目中,能源项目有:铜川玉石凹立井、西安热电站、乌鲁木齐热电站、酃县热电站、兰州热电站、成都热电站、重庆电站、个旧电站;有色金属项目有:云南锡业公司、白银有色金属公司、东川矿务局、会泽铅锌矿;石油化工企业有:兰州炼油厂、兰州合成橡胶厂、兰州氮肥厂;机械制造企业有:兰州石油机械厂、兰州炼油化工机械厂、西安高压电瓷厂、西安开关整流器厂、西安绝缘材料厂、西安电力电窗容器厂。由于每一个重点建设项目还需要安排一系列其他配套项目,因此,“一五”时期对西部地区的大规模投资,极大地改变了西部地区的落后面貌,促进了西部地区经济的发展,有力地促进了城市化进程,并且为我国工业化的发展奠定了初步的基础。这其实也是新中国成立以来第一次对西部地区的大规模开发。

3.“一五”时期国家建设的主要成就

至1957年,“一五”计划超额完成了规定的任务,实现了国民经济的快速增长,并为我国的工业化奠定了初步基础。至1957年,全国的工农业总产值达到1241亿元,比1952年增长67.8%。1957年的国民收入比1952年增长53%。1957年工业总产值超过原计划21%,比1952年增长128.5%。原定五年计划工业总产值平均每年增长14.7%,实际达到18%。1957年手工业总产值比1952年增长83%,平均每年增长12.8%。1957年的钢产量为535万t,比1952年增长近3倍,原煤为1.31亿t,比1952年增长98.5%,发电量为193亿度,比1952年增长164.4%。机床产量达2.8万台,比1949年增长17.7倍;棉布为50.6亿尺,比1952年增长32%,糖86万t,比1952年增长92%。

与此同时,农业生产获得较大的发展。1957年农业总产值完成原计划的101%,比1952年增长25%,平均每年增长4.5%。粮食产量1957年达到3900亿斤,比1952年增长19%;棉花产量为3280万担,比1952年增长25.8%。粮食和棉花年平均增长速度分别为3.7%和4.7%。五年内全国扩大耕地面积5867万亩。1957年全国耕地面积达到16.745万亩,完成原定计划的101%。五年内全国新增灌溉面积21.810万亩,相当于1952年全部灌溉面积的69%。

有关大气污染治理与产业结构调整的文章

兰州工业结构的形成是我国实施优先发展重工业以带动经济增长的传统经济发展战略的产物。“一五”时期及“二五”时期兰州市三次产业创造的地区生产总值如表4-3所示,其中“一五”时期第三产业对地区生产总值的贡献度较高,但第二产业增幅明显快于第三产业。表4-4“一五”时期兰州市第二产业分布经过四十多年的发展,兰州初步形成了以石油、化工、机械、冶金为四大支柱的工业体系。......

2023-11-04

有效地使用清洁能源,就可以更好地建设生态文明的和谐中国。排污收费制度能够有效控制环境的污染。排污收费指国家对排放污染物的排污者,依照国家法律和有关规定实行征收排污费的一种制度。......

2023-11-04

该运行方式下市场机制成为产业结构调整的主导机制,企业的生产经营决策由过去的行政行为的附属转变为以价格、利润、工资为导向的自主选择行为,政府无法直接调控投资运行。......

2023-11-04

产业结构调整是促进经济社会协调发展的重要措施。因此,面对大气环境制约,系统性地提出兰州市产业结构调整的对策建议在现阶段具有非常重大的意义。具体来说,需要我们对产业结构进行调整,干预经济发展方式,维持经济发展和大气环境的平衡,通过产业结构调整消除大气......

2023-11-04

目前,国内学者对环境约束条件下的产业结构调整做了相关研究,并持有不同意见。环保政策与产业结构调整等手段对于环境库兹涅茨曲线有着重要的影响。[6]首先,优化能源结构,加大使用可再生能源是产业结构调整的最简单的路径。最后,将治理大气污染作为兰州市产业结构优化调整的重要目标,提高兰州市产业准入门槛,建立环保相关的政策管理体系,防止兰州市产业转移集聚带来的污染转移问题。......

2023-11-04

1971年他提出协同的概念,1976年系统地论述了协同理论,发表了《协同学导论》,还著有《高等协同学》等。它的核心思想是“协同导致有序”。协同学是由一系列严密而复杂的原理组成,其中最重要的三条原理是:协同效应原理、伺服原理、自组织原理。......

2023-11-04

相关推荐