人类社会的发展对环境产生了极其巨大的影响。在一些大城市,机动车排放的氮氧化物已成为影响大气质量的首要污染物。扭转全球气候变暖趋势,给人类的子孙后代留下一个可供生存、可持续发展的环境,成为世界各国的共识。酸雨给地球生态环境和人类社会经济都造成了严重的影响。酸雨对土壤、水体、森林、建筑、名胜古迹等人文景观造成了严重的危害,不仅造成重大经济损失,更危及人类生存和发展。......

2023-08-11

(一)自然地理条件

1.位置范围

北海市位于广西壮族自治区南部,濒临北部湾,位于东经108°50′—109°47′、北纬20°54′—21°55′之间(图9-19)。面积约3378km2,辖一县三区(合浦县、海城区、银海区、铁山港区),总人口约162万人(2015年)。

图9-19 研究区位置范围示意图

研究区位于北回归线以南,地处低纬度沿海地区,属亚热带季风型海洋气候区,夏季盛吹偏南风,空气暖湿,高温多雨,冬季多吹偏北风,低温干燥。全市年平均气温22.6℃,7~8月气温最高,多年极端最高温37.1℃,极端最低温2℃。

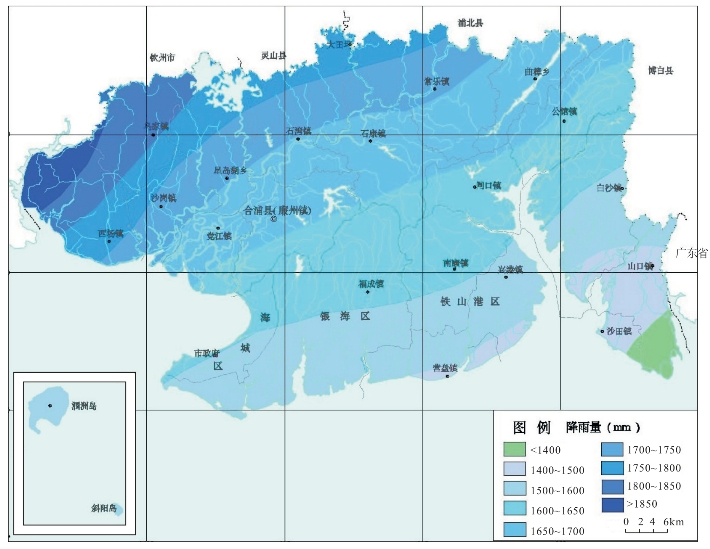

研究区雨量充沛,多年平均降雨量为1 703.0mm(图9-20),降雨多集中于4~9月。境内河流、水库众多,主要分布在合浦县境内,地表水资源分区属桂南沿海诸流域区,区内共有大小河流93条,总长558.1km。其中集雨面积25km2以上的河流有23条,县内流域面积为2 323.6km2,年平均径流量为287.75m3/s。最大的河流为南流江,干流全长287km,流域面积为9704km2。

图9-20 研究区降雨分区图

3.地形地貌

研究区位于广西南部沿海地区,濒临北部湾。东北部为垄状丘陵,海拔一般100~200m,最高为492.8m;西北部大部分为垄状丘陵,海拔一般为50~100m,最高为154m,局部坡状丘陵,高程一般50~80m;研究区中部和南部大部分地区为新生代松散层组成的倾斜平原,其中部为北东走向的隆起带,高程为45~120m。整个地形为北高南低和东北高西南低,由北部的丘陵逐渐过渡为残丘、平原直至沿海滩涂。平原高程一般为10~40m,滩涂高程一般为1~5m。南部海上分布有涠洲和斜阳两个海岛,为火山缓丘地貌(图9-21、图9-22)。

图9-21 研究区高程图

图9-22 研究区地形地貌图

(二)基础地质

1.地层岩性

研究区除广泛分布第四系外,其余出露的地层有志留系、泥盆系、石炭系、白垩系和第三系等。岩性主要为第四系和第三系的松散土体、粉质黏土、黏土、砾砂等,其次为砂岩、泥岩、页岩、碳酸盐岩和花岗岩、火山角砾岩和玄武岩等(图9-23)。

2.地质构造

研究区位于新华夏系第二沉降带的西南端与南岭纬向构造带的复合地带,按照各类构造形迹的性质、规模和排列关系,将其分为华夏系构造、东西向构造和北西向构造(图9-23)。

图9-23 研究区地质图

1)华夏-新华夏系

为研究区的构造主干骨架,由一系列北东向的褶皱和断裂组成,伴生有不同时期的岩浆岩。在地貌上反映为:走向北东的山脉、盆地和西南走向的主要河流。如合浦断陷盆地、南康盆地、十字路隆起带、公馆向斜盆地、南流江等。

2)东西向构造

主要分布在研究区北西部的星岛湖周围,褶皱多呈长条状、线状,走向近东西向,白沙盆地也呈近东西向展布。(www.chuimin.cn)

3)北西向构造

仅见于断裂构造,遍及整个研究区。北西向断裂通常切割华夏-新华夏系和东西向构造,表明其发育时期较晚,断裂规模一般较小,均具压扭性特征。

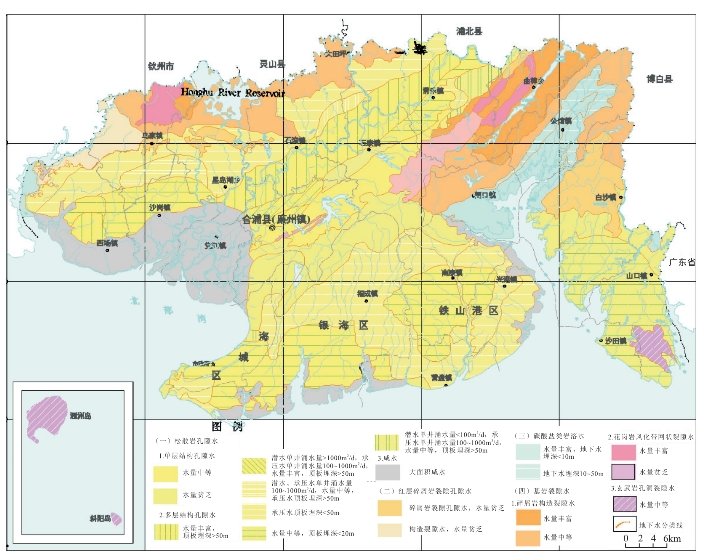

3.水文地质

研究区内主要分布的地下水类型为松散岩类孔隙水、碳酸盐岩岩溶水、构造裂隙水、红层碎屑岩孔隙裂隙水、花岗岩风化网状裂隙水,其分布特征见图9-24。南康盆地上覆的新近系、第四系互层状的松散砂土和黏性土,厚度自北向南呈增厚之势。松散砂土为含水层,黏性土为弱透水的相对隔水层。该地区地下水的补给来源主要为大气降水,其次还受灌溉水、运河水、地表水的补给。无论潜水还是承压水的等水头线除局部受开采影响外,基本上都与地形同形,地下水径流方向由内陆向海域。

图9-24 研究区水文地质图

研究区地下水开采量多年来变化不大,远小于地下水补给量,但由于地下水开采点分布不均匀,部分地区开采强度偏大,出现地下水降落漏斗区。

4.工程地质岩组

根据研究区各岩土体的成因、建造类型、岩性、结构、岩石强度,以及岩土体的组合关系,研究区岩土体划分为:松散土体、碎屑岩类、碳酸盐岩类和岩浆岩类四大类型,5个工程地质岩组(图9-25)。

图9-25 研究区工程地质图

5.人类工程活动

研究区影响地质环境的人类工程活动主要有:建房、矿山开采、交通和水利建设以及地下水开采、海水高位养殖等。

6.地质灾害现状

1)地质灾害的规模

研究区现状的地质灾害类型主要为崩塌、滑坡、海水入侵3种类型。研究区发生的滑坡、崩塌规模一般比较小,崩塌规模除南流江河岸崩塌及个别边坡崩塌相对较大(500~1000m3)外,其余都小于100m3,大部分的崩塌规模为10~50m3之间;滑坡规模相对较大,但均小于10 000m3,一般以100~500m3之间为主。根据地质灾害规模划分标准(表9-11),研究区发育的崩塌、滑坡规模均为小型。

表9-11 地质灾害规模级别划分标准

2)地质灾害分布规律

研究区共有崩塌地质灾害点109处,崩塌主要分布在冲洪积平原及河成高阶地、丘陵,其次是南流江河岸、海蚀崖等。其中冲洪积平原及河成高阶地76处,丘陵区18处,南流江河岸(含海堤)崩塌8处,海蚀崖7处。滑坡共32处,其中,丘陵区31个,占滑坡总数的96.9%,只有1处发生在河成高阶地的前缘,占滑坡总数的3.1%。海水入侵主要分布在西南部的合浦县西场镇至沙岗镇以南一带、党江镇的大部分地段。地貌上基本属河口三角洲及海积阶地,分布范围约163km2,沿海岸纵深约3~13km,宽约28km,基本属自然入侵;市区的海角大道及侨港镇的海水入侵面积约2.3km2,主要是由不合理开采地下水造成的。具体空间分布见图9-26。

图9-26 研究区地质灾害分布图

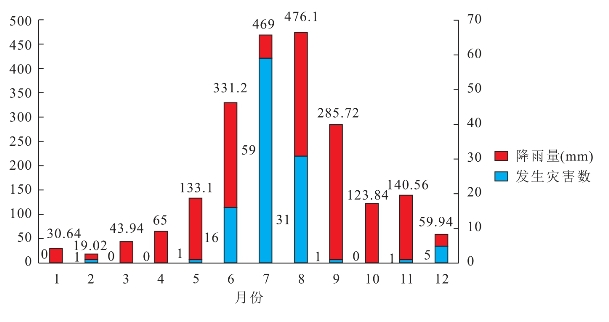

崩塌、滑坡一般发生在每年的7~8月,尤其是在台风伴随强降雨的情况下,发生崩塌、滑坡的可能性最大。较少发生在枯水期12月至翌年的1、2月,主要由人类活动引发(图9-27)。

图9-27 研究区月降雨量与灾害数关系图

有关城市地质环境安全评价理论与实践的文章

人类社会的发展对环境产生了极其巨大的影响。在一些大城市,机动车排放的氮氧化物已成为影响大气质量的首要污染物。扭转全球气候变暖趋势,给人类的子孙后代留下一个可供生存、可持续发展的环境,成为世界各国的共识。酸雨给地球生态环境和人类社会经济都造成了严重的影响。酸雨对土壤、水体、森林、建筑、名胜古迹等人文景观造成了严重的危害,不仅造成重大经济损失,更危及人类生存和发展。......

2023-08-11

地质环境是人类生存的第一环境,是人类一切生活生产活动的必然载体和基本环境。因此,地质环境是人类的摇篮;同时,人类自诞生以来,就一直生活于地质环境之中,沿海地带、平原、河谷川道及盆地、丘陵等多种多样的地貌形态为人类和城镇发展造就了广阔的活动空间,在很大程度上决定着人类生活、生产的空间分布和发展规模。......

2023-11-03

人类活动作为一种新的地貌营力,其表现形式主要有5种:人为的风化、侵蚀、搬运、堆积作用以及人为内动力作用。一般来说,人为侵蚀的强度与速率往往比天然作用要大得多。......

2023-11-03

查明调查区垃圾堆自身的稳定性和影响垃圾堆稳定的因素,包括所在沟谷的汇水面积、汇水量、边坡稳定性、发生泥石流及拦蓄坝溃坝的可能性等。基本查明调查区垃圾处置填埋场适宜区域,包括场地地形地貌条件、地质稳定性、水文地质特征、地下水防护条件、城镇规划、交通条件及可能对地质环境的影响等。查明调查区尾矿、固体废弃物占地情况,包括占地面积、所占的土地类型、对土地的破坏程度及其修复利用可能性等。......

2023-11-03

从人类开始开采矿石,使用化石燃料以来,人类的活动范围开始侵入岩石圈。自20世纪后半叶,由于人类工农业蓬勃发展,大量开采水资源,过量使用化石燃料,向水体和大气中排放大量的废水废气,造成大气圈和水圈的质量恶化,从而引起全世界的关注,使得环境保护事业开始出现。人类的环境已经超出了地球的范围。环境因中心事物的不同而不同,随中心事物的变化而变化。......

2023-10-28

交通用地在使用过程中,机动车辆往复行驶,排放废气,公路成为线性的污染源,对公路两侧的环境产生影响。矿区的公路对公路两侧的土地造成矿尘污染,由于运输车辆的运行,矿石的散落,矿尘随风迁移,矿尘在公路两侧的农田中沉积,矿尘中含有重金属,污染公路两侧的环境。水利设施周边及其下游区域的环境就将受到水利设施直接的或间接的不利影响。研究表明,在城镇选址、规划、建设甚至运行的各个阶段,都可能诱发地质环境问题。......

2023-11-03

查明调查区代表性岩体中原生结构面及构造结构面的产状、规模、形态、性质、密度及其切割组合关系,并进行岩体结构类型划分。⑤在研究调查区放射性核素赋存背景的基础上,通过实测与计算,了解地质环境中Rn的浓度水平及其对空气中Rn浓度水平的影响程度。⑥综合分析调查区内放射性异常与地层岩性、地质构造、地下水活动、地热活动以及人为活动的关系,并评价其对人类生存环境的影响,提出初步的相应防治对策建议。......

2023-11-03

一个适宜的环境,有益于民族的繁衍兴旺,能促进人体健康和长寿,有益于工作和学习。近几年来,传染病逐渐下降,肿瘤、心血管、脑血管等疾病呈上升趋势,这种现象与环境因素不无有关。(一)自然环境与健康自然界是不断变化的,人体也在不断调节自己的适应性以保持平衡。自然环境的美与丑对人们的健康、工作效率、精神面貌和思想情操会产生很大的影响。......

2023-11-01

相关推荐