在某种意义上,这种对情境创设的真实性的程度决定了学生对学习主题认知和意义建构的程度。只有在生动形象的客观事物面前,学生才能突破先入为主的先前概念,透过真实的教学情境,完成对主题的意义建构。由于真实情境具有真实性、生动性和丰富性,学生在实际情境下进行学习,很容易利用自己原有认知结构中的有关经验,去同化新知识,引起顺应过程,并对原有认知结构进行改造与重组,通过同化与顺应达到对新知识的意义建构。......

2023-08-15

互联网的诞生不仅改变了人们的信息传播方式,更深刻地影响了人们对意义的构建方式。自人类进入文明社会以来,城市便成为人们生活中的重要部分,它不仅作为一种实体性的物化场所存在,是人们生活于其中的建筑及其由之所构成的空间,而且还作为一种象征性符号存在,承载了人们的文化创造活动与文化记忆。随着经济的发展以及时空的进一步剥离,城市也逐渐成为一种仪式性的空间,来自各地的人们,带着近乎某种“朝圣”的心情进入这一空间,在观察和体验城市“原住民”所创造的文化的同时,也在不断解读并建构城市的意义。进入互联网时代,作为一种大众文化形式的电视媒体,也积极利用互联网的技术优势,参与到建构与解读城市意义的行动中,尤其是各类介绍城市文化的旅游类、人文类电视节目,更是承担起仪式性传播的作用,它们将各类视听语言推送到各类传播终端,让人们在虚拟现实中享受一场关于城市文化的视听盛宴。

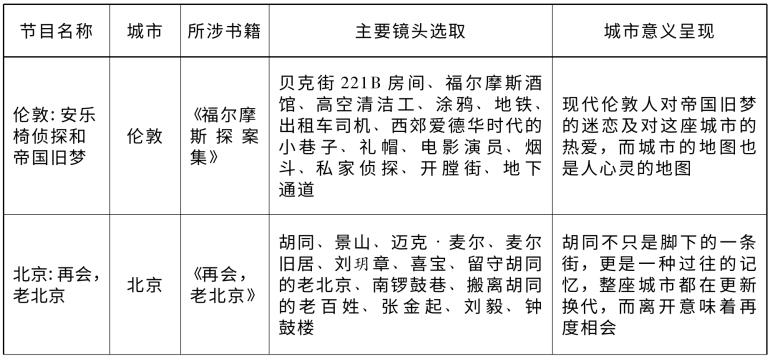

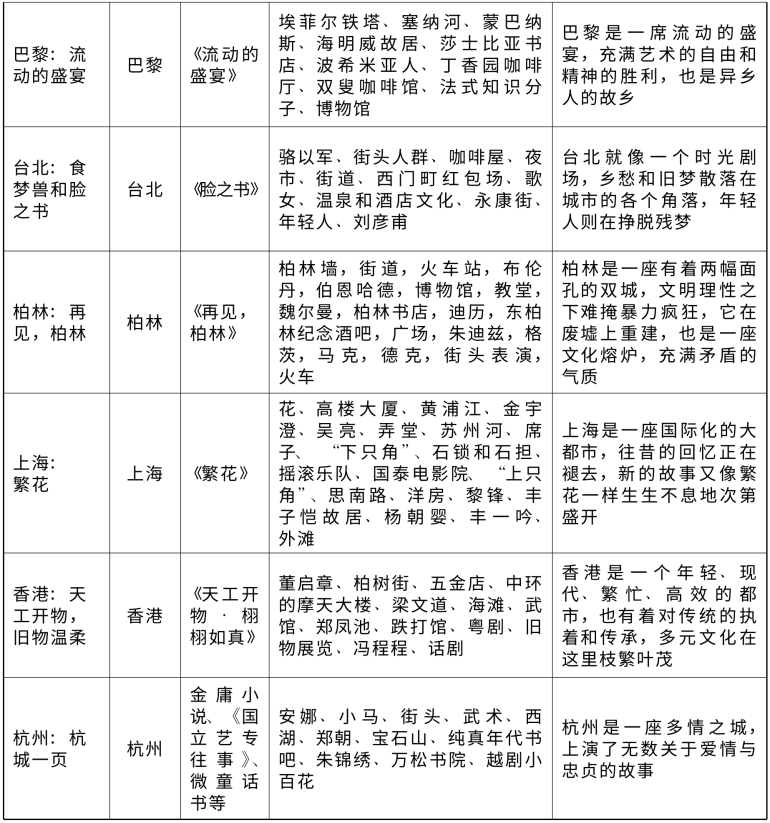

《一本书一座城》就是一档别出心裁的城市行走类纪录片,节目共8集,每集25分钟左右,分别讲述了欧洲和中国的8个历史文化名城的故事。随着数字技术的推进,现代人的信息获取渠道越来越丰富,书籍阅读反而日渐式微。面对这种现实,节目制片人兼主持人李晗带着一种怀旧的情绪和细腻的情感,以书本为线索,以影像为纪录手段,去发现一座座城市背后的历史、人文、风俗和人们的生活,节目融合了中西方文化,风格清新、自然,影像唯美、大气。正如该节目的网络首页宣传语:“书,用来阅读,城,让人行走。追随书香,行走城市。从书的视角,看城的故事。”节目试图在文字与影像之间搭建一座桥梁,以书本为线索走进伦敦、北京、巴黎、台北、柏林、上海、香港和杭州8个城市,并从读书和“读城”的双重视角来解读城市文化、建构城市的文化意蕴(参见表1)。

表1 《一本书一座城》城市意象的编码方式

续表

(www.chuimin.cn)

(www.chuimin.cn)

节目的第1集便以人们耳熟能详的著名小说《福尔摩斯探案集》为线索,切入伦敦这座城市,节目以小说中出现的大街小巷、各类人群以及维多利亚时代人们的日常生活为线索,跟随着主持人李晗的脚步,去探访关于这座古老城市的历史和文化,给人们带来了一种前所未有的收视新体验。在节目中,创作者还穿插了近两年大红大紫的英国电视剧《神探夏洛克》的部分片段,这不仅强化了文字与影像之间的关联,更为节目创造了一些“看点”和“话题性”,迎合了年轻观众的收视兴趣。

在介绍北京这座历史文化名城之时,李晗及其制作团队另辟蹊径,节目选取了在北京生活了10年的美国作家迈克尔·麦尔的书《再会,老北京》为线索,从一个外来者的眼光切入这座城市。节目通过采访在北京胡同里生活的本地人和外来者的故事,展现了老北京的胡同文化,并通过展示北京一个小角落的拆迁与重建过程,折射了整个北京城在“旧”与“新”之间的变迁过程。整期节目既有对即将消逝的胡同文化的怀念,更有对未来城市生活的展望。

而同样展示城市新旧变化的台北篇则另有一番风味,节目以骆以军的《脸之书》为切入点,与其说是在写城,不如说它是在写人。整期节目通过对作者骆以军的采访,对书中所描写的咖啡馆、舞厅等地点原型的探访,展现了生活于台北城中的不同“脸”的主人的生活。在该期节目中,创作者不仅流露出老一辈台北人因特殊的政治及历史原因背井离乡,而难以返回故土的乡愁旧梦,更展示了新一代台北人逐渐淡忘历史的伤痛,而积极追求新生活的乐观态度,节目在对台北城市和台北人的“新”与“老”的对比中,描绘了全新的台北城市形象。

综观8集节目,除了最后一集《杭州》没有指出具体书目(但是该期的主题是寻找一本能概括杭州特质的书)之外,前7集基本都以一本书或者一本书的内容为线索,既展现了对这些古老城市辉煌历史的向往与依恋,也描绘出这些城市在新时代所焕发出的新风采,深度开掘了“城市”这一意象的人文底蕴。而节目中所介绍的书本,除了《再会老北京》《国立艺专往事》属于文史类之外,其他均为小说,如《福尔摩斯探案集》《脸之书》《再见,柏林》《繁花》《天工开物·栩栩如真》等。之所以这样选择是因为创作者认为,小说更能反映当代城市生活的面貌,而展现“城市”又比“文字”描述更重要,因此,在节目中讲述“城市故事”就成为了根本,书本和文学则成为讲述的媒介。8集节目通过对文字与影像的双重“编码”,建构了创作者心目中的“城市”景象。

有关新闻与传播研究辑刊 第2辑的文章

在某种意义上,这种对情境创设的真实性的程度决定了学生对学习主题认知和意义建构的程度。只有在生动形象的客观事物面前,学生才能突破先入为主的先前概念,透过真实的教学情境,完成对主题的意义建构。由于真实情境具有真实性、生动性和丰富性,学生在实际情境下进行学习,很容易利用自己原有认知结构中的有关经验,去同化新知识,引起顺应过程,并对原有认知结构进行改造与重组,通过同化与顺应达到对新知识的意义建构。......

2023-08-15

总而言之,任何能够导向个体对自我作为一名学习者的识别和认可行为都是一种行为识别。第三类活动可能并没有把作为一个学习者的认知意识的建构作为主要的目标,而判断这种话语活动是否旨在对某人作为学习者的意义进行建构,其中一个非常明显的证据就是活动中是否有任何的行为识别存在。而在第一类和第二类活动中,它们可成为行为识别发生的场所。......

2023-10-21

“互联网+”的潜在含义,可以用一个“互联网+?=?”那么“互联网+”就是把互联网作为二元中的一元,另一元可以是任何东西,由此激发的创意可以是无限的。“互联网+课堂=?”因此“互联网+”的本质就是碎片与重构!一切事物或多或少都要经历一个从碎片化到重构的过程,这大概就是“互联网+”的全部内涵吧。......

2023-11-23

我国可持续城市设计本土策略的核心发展目标,可以过滤为以下四个方面的预期。由于兼具空间、时间、政策等多维内容,可持续城市设计本土策略的建构,有利于促进我国城市开发建设实践中对本土现实机遇的把握,充分发挥地域优势并挖掘潜在价值。......

2023-08-29

互联网对于音乐教育的影响不单是其相关技术的发展,还包括网络引起的文化和人们审美观念的变化。作为最具影响力的媒介,互联网为音乐教育顺应时代发展带来更多新的机遇。而今,网络以其图、文、音视频、动画等信息呈现方式极大的丰富和增强了音乐教育的感染力。......

2023-11-15

河流面积减少是城市化进程中的主要问题之一,也是对河流生态系统影响最为严重的问题之一。点源污染是指城市工业污水和生活污水不达标直接排入城市河道的污染,涉及城市污水处理工艺和排水系统。点源污染和非点源污染严重影响城市河流的水质,水质是河流生态系统恢复的核心内容。因此,控制城市污染对恢复河流生态功能具有重要意义。......

2023-06-25

相对于美国的交通发展策略,亚洲的新兴城市代表——新加坡,则以大容量的快速轨道交通带动卫星新城开发建设作为城市发展的主要规划策略。轨道交通系统的出现,提供了城市空间拓展模式与发展导向的一种选择思路。......

2023-12-06

隋以后,杭州城市地位有了极大提升,这跟隋代大力开凿南北大运河关系密切。隋代南北大运河的开凿,更把杭州置于沟通江南运河、浙东运河以及钱塘江水道贸易交汇地、中转站的位置。借助运河交通的便利,此时的杭州是“水居江海之会,陆介两浙之间”,城市经济水平发展迅速,也成为运河沿线的知名城市。此时杭州的经济地位已经超越浙东运河上的越州,而仅次于北面的苏州。......

2023-10-31

相关推荐