这是泰山铜殿创建的直接原因。而从更远的历史渊源来说,泰山铜殿是明代第二座由皇家敕建的铜殿,其创意必然可以上溯到武当山太和宫金殿。......

2023-10-18

从表8-1可以看出,所有的道教铜殿都处于山巅,这正是出于道教对金殿“天宫金阙”的定位。上篇已经指出,道教修真、炼丹者的目标,就是成仙飞升至金阙。在内丹修炼取代了外丹修炼之后,金殿又具体出现在内丹修炼观想的图像中,并最终以建筑实体被建造出来。

道经中关于金殿的记载,除了前文所揭《史记》之海上神山中的黄金、银宫阙外,在道教发展成熟后,“金殿”进一步被确定为天帝、群仙所居场所的代表。目前所知的最早道教类书《无上秘要》卷二十二描述了仙界的宫府设置,其中有“黄金殿”“金房”“金阙宫”,并对“金阙宫”有具体描写:

“金阙宫有四门,门内周延七千里……门有两阙,金阙以黄金为柱,刻金题众真飞仙之号。玉阙以青玉为柱,刻玉题上皇真人之号,他阙悉如此阙。上有九层金台,虚上玉晨,领仙君所居。”[1]

又如宋《云笈七签》卷一〇三:

“上帝在无上三天,为诸天之尊,万象群仙无不臣者。常升金殿,殿之光明照于帝身,身之光明照于金殿。光明通彻,无所不照,故为通明殿。诸天帝君、万灵侍卫、仙众梵佛悉来朝谒,仰视其殿,惟见大光明中。”[2]

以武当山太和宫金殿为代表,将金殿设于山巅,这是以规划、设计手段对道经中金殿相关传说的具体落实和演绎。

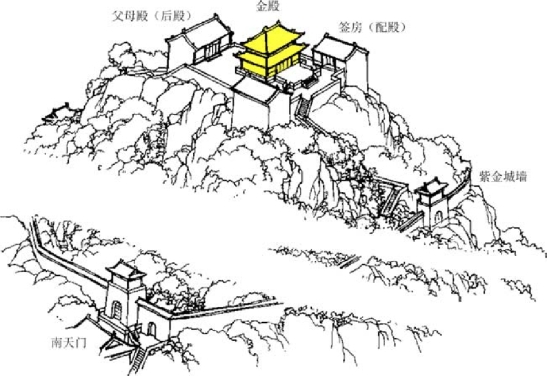

图8-1 太和宫金殿与紫金城鸟瞰

武当山方圆八百里,主峰天柱峰海拔1612米,异峰突起,周围有“七十二峰”“三十六岩”“二十四涧”等胜景环绕,气势宏伟。道教建筑群就分布在以天柱峰为中心的群山之中,规划严密,主次分明,不同等级的宫观与地形上的山峰、低谷达成了等级秩序上的“同构”,形成大的格局。宫观通过特定的秩序、等级、层次体系来规划布置,使无论是观看“瑞应图”(负责武当山工程的官员和道士在工程过程中呈阅给皇帝的图)的皇帝,还是亲历山中的进香信士,都能迅速领会、融入武当山建筑群的意境中。在山中的进香神道上行走,海拔逐渐升高,人们感知自然胜景的同时,三至五华里到达一组小型建筑群,八至十华里到达一组大型建筑群。人们在这样极富节奏感的序列中行进、渐次升高,又时常峰回路转、殿宇翼然——仿佛由下至上缓缓展开的道教内经图。人们不由期待着最高处的升华,渴望见到统摄诸峰的,究竟是怎样的仙宫楼阁?

太和宫被布置在主峰天柱峰之下的一小块坡地上,形成高潮来临前最后的铺陈。而位于武当之巅——天柱峰顶的,就是太和宫金殿。金阙玉京,万峰来朝,一座奇异的金色神殿统摄着武当山道教建筑群。这样的总体布局,建筑等级层次分明,又与环境浑然天成,体现了人工与自然的高度和谐。

不止如此,武当山的规划者更是以天才的创造力,为方圆八百里的山、川、建筑赋予了道教思想和传说,使之成为一个可供感知的空间序列和极富精神内涵的宗教圣境,成为一个立体的作品。武当山规划的核心理念,就是根据《太上说玄天大圣真武本传神咒妙经》《元始天尊说北方真武妙经》《玄帝实录》等相关道经,以净乐国太子修真飞升为真武大帝的故事为蓝本,将武当山的空间序列按照“人间”“仙山”“天界”三大阶段来组织[3]。

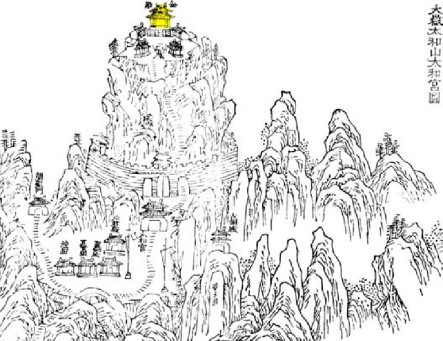

图8-2 大岳太和山太和宫图

乾隆九年《大岳太和山纪略》

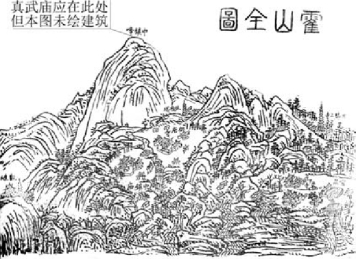

图8-3 真武显圣图之一

主峰立金殿成为经典表达模式

第一阶段“人间”:将武当山空间序列的起点延伸到均州古城(今丹江口市),根据真武降生于净乐国为太子的故事,永乐十七年(1419)在均州古城修建了大型道宫净乐宫[4]。这里是展现真武大帝传说故事的第一站。净乐宫外以一条长达30公里的石板官道,直通武当山麓。第二阶段“仙山”:从进“治世玄岳”牌坊到武当半山腰,又分为三层境界来表现。循着净乐国太子的神迹,逐渐脱离尘俗,进入仙山。第三阶段“天界”:从山腰到山顶天柱峰,表现真武得道飞升,受玉帝册封坐镇天下的传说,建榔梅祠、会仙桥、朝天宫、一天门、二天门、三天门、太和宫、紫金城,以及最高峰的金殿。这一阶段是武当山空间序列发展的高潮和精华,海拔已过1000米。(www.chuimin.cn)

紫金城将天柱峰环绕,四方设四座天门,仅南天门可供通行。南天门外为太和宫建筑群,海拔约1552米;南天门内山峰突起,太和宫金殿即位于海拔1612米的峰顶。云烟缭绕之下,紫金城、四天门拱卫下的太和宫金殿所营造出的建筑意境,正是天界仙宫金阙的氛围。正如《史记集解》所言:“昆仑玄圃五城十二楼,此仙人之所常居也。”[5](图8-1,图8-2,图8-3)

除南、北两配殿外,清代又在金殿西侧加建有后殿。加建的三座小殿实际上影响了金殿的景观效果,从山中无法看见天柱峰顶的金殿,对金殿原本“金顶天宫”的设计理念造成了破坏。

图8-4 霍山全图

中镇峰顶未绘出建筑

从志书中对武当山太和宫金殿的记载,也可印证其设计理念与典籍中所追求的神仙金殿的一致。如《敕建大岳太和山志》卷八:

“大岳太和宫在天柱峰大顶。旧有小铜殿一座,以奉玄帝香火。永乐十年敕建宫宇。皇上独重其事,冶铜为殿,饰以黄金,范神之像,置于天柱峰之顶。缭以石垣,绕以石栏,四辟天门,以像天阙,磅礴云霄,辉映日月,俨若上界之五城十二楼也。”[6]

从明代一些题咏武当山的诗文也可看出,金殿和整个太和宫的设计构思为世人认可和领会,如:

“仙宫遥在紫云边,仙乐曾闻白雪篇。”(高迁)

“傍隐回岸绕径斜,寻幽无处不仙家。”(李凌云)

“金殿朝回到玉虚,个中仙境自然殊。”(韩文)[7]

综上可见,武当山太和宫金殿是全山规划中的点睛之笔,成功营造、表达出“仙境金殿”的意象和象征意义。

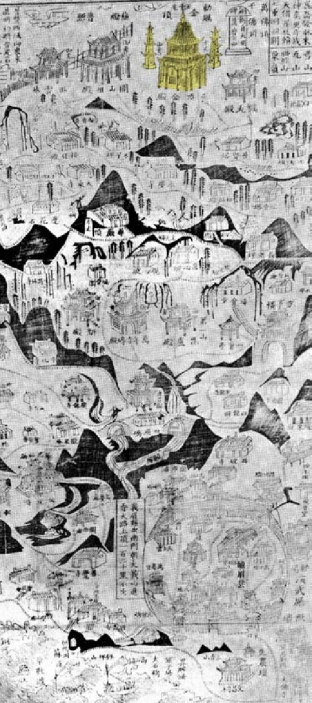

天柱峰金顶立金殿的意象从此确立并逐渐成为一种官方认可的固定形式,求仙思想、道教典籍中对仙境金殿的描摹也借此具象化,并进而成为武当真武信仰传播的符号。其他位于山巅的道教铜殿,也都可以视作对武当金殿模式的追仿(图8-4,另见图6-18、图6-24)。

位于山巅的铜殿中,只有峨眉山铜殿和迁至鸡足山的昆明铜殿是佛教铜殿。这反映出佛教建筑在运用铜殿时并不着重烘托神仙天界金殿的氛围。峨眉山铜殿是第一座佛教铜殿,位于峨眉金顶,因此尚能看出金顶立铜殿的意象(图8-5)。但也应看到,金顶早以普贤道场、金顶佛灯而出名,并非因设置了铜殿才得名金顶。

图8-5 御题天下大峨眉山胜景图局部

右下角为峨眉县城,上方中央为铜殿、铜塔

有关中国古代金属建筑研究的文章

这是泰山铜殿创建的直接原因。而从更远的历史渊源来说,泰山铜殿是明代第二座由皇家敕建的铜殿,其创意必然可以上溯到武当山太和宫金殿。......

2023-10-18

霍山铜殿设铜栏杆,可能就是这个原因。文献中铜牌坊与铜殿并称,可见其地位重要。霍山玄帝宫在“各村俱有行宫,由是朝礼络绎不绝”,说明霍山铜殿在本地乡村社会中正统地位的建构是成功的,于明末清初成为当地一个影响较大的真武信仰中心。......

2023-10-18

中镇峰顶的真武庙清道光七年即已荒废,据道光《直隶霍州志》:“旧志载霍山绝顶有元帝殿,明崇祯间邑人郭养正建,门枋栏楯皆铜为之,今废。”[10]由上可知,霍山铜殿建于明崇祯十六年,至迟于清道光七年已不存。从建筑形制来看,铜殿四面设铜栏杆,建筑群围绕以石垣的形式,显然也都是对武当金殿的模仿。......

2023-10-18

峨眉、宝华、五台三座铜殿的倡建者均为明万历年间的禅僧妙峰。《峨眉山志》《宝华山志》《清凉山志》对妙峰募建铜殿的事迹都有记载,均出自明万历间年高僧憨山大师释德清所作之《妙峰禅师传》。......

2023-10-18

首先在青龙山山脊上用块石包砌出一个大台基,作为整个建筑群的基础。图6-21八角亭及其内部近年新铸造的小铜殿图6-22青龙山真武庙八角亭原台基如果是一座占据整个八角亭基址的八角形铜殿,按边长3.2米来看,这座铜殿的规模相当大,用铜量巨大。综上,推测青龙山真武庙的铜殿,可能也是一座佛道帐大小、神龛性质的小铜殿。......

2023-10-18

布局五台山显通寺铜殿坐北朝南,是寺庙中轴线上的倒数第二座建筑,位于千钵文殊殿后的高台上。铜殿前原有铜塔五座,形态各异。形制五台山铜殿平面共四柱,面阔4.6米,进深4.2米。从外观来看,五台山铜殿为歇山顶二层楼阁。五台山铜殿原本表面的金饰在20世纪初已经磨损,现在铜殿的通体金饰为近年新贴。......

2023-10-18

青龙山位于今洪洞县城西26公里,从龙马镇向西可达。据民国《洪洞县志》:“青龙山距县西南四十五里,北望娄山,南连天石,形势蜿蜒,峰峦秀丽。上有玄天上帝庙,灵异远著,每春香火络绎不绝。中有小殿,铸铜为之,洵属罕见[此条清光绪八年采入]。”当地民众将青龙山真武庙俗称为“老爷顶”,意为供奉玄帝老爷的山顶。从中可知青龙山真武庙及铜殿创建于清康熙七年。......

2023-10-18

飞龙山铜殿位于石楼县飞龙山上的玄天宫内,现已不存。[17]图6-15雍正《石楼县志》志图中的玄天宫据此,飞龙山玄天宫始建于清顺治二年,落成于顺治十三年。综上各文献,飞龙山铜殿的建造年代上限应为清顺治十三年,下限为重修工程开始的康熙四十年。因此,飞龙山真武庙是否有铜牌坊,本处存疑。......

2023-10-18

相关推荐