2002年7月4日,西气东输开工典礼仪式在北京隆重举行。2004年8月西气东输工程管道全线贯通。西气东输工程举世瞩目,是贯彻落实党中央西部大开发战略的重要举措。气候变化引起温度、降水、风速和风力的变化,对西气东输工程安全产生影响。......

2023-08-21

水乃生命之源。我国水资源短缺,时空分布不均,人均水资源拥有量不足世界平均的1/4,约为2200立方米,2030年将缺水约4600亿立方米。我国的淡水资源总量约2.8万亿立方米,居世界第六位,但因人口基数大,人均淡水占有量仅2220立方米,只是世界平均水平的1/4,美国的1/5,加拿大的1/48,并被列为13个贫水国家之一。[1]预计到2030年中国人口增至16亿时,人均水资源量将降至1760立方米,接近国际公认的用水紧张国家的标准线1700立方米。资料显示,目前全国669座城市中有400座供水不足,110座严重缺水,日缺水量1600万吨,每年因缺水造成的直接经济损失达2000亿元,每年因缺水少生产粮食700~800亿公斤。到2050年我国将缺水6000~7000亿立方米。[2]由此可见,我国的淡水安全问题日益突出。淡水安全主要涉及饮用水安全、农业用水安全和生态用水安全等。此外,淡水资源短缺也将严重制约工业的发展。

我国地处东亚季风区,水资源年内和年际不规则变化是我国水资源系统脆弱性的主要特征。而气候变化正在加剧我国水资源固有的脆弱性,集中表现为加剧我国淡水资源短缺形势和供需矛盾。

气候变化对径流的影响主要通过气温升高或降水增减而引起径流量发生变化。气候变化在过去的100多年中已经引起我国水资源的变化:近40年,我国六大江河(长江、黄河、珠江、松花江、海河、淮河)的实测径流量都呈下降趋势。下降幅度最大的是海河流域黄壁庄的测量结果,每10年递减率达36.64%;其次,为淮河的三河闸,每10年递减率为26.95%;松花江为1.65%。[3]而过去100多年来我国主要河流径流均处于减少趋势,其中黄河流域减少最大,长江流域减少较小。[4]

张建云、王国庆等学者通过对黄河中游降水、径流历史变化的考察,基于对天然时期水文过程的模拟,定量评价了气候变化和人类活动对黄河中游河川径流的影响。研究显示,人类活动在各个年代对径流量的相对影响均超过55%,其中在20世纪80年代的相对影响接近70%;气候因素对径流的相对影响量呈现先减少后增大的变化,其中,在70年代的相对影响量最大,超过40%。就1970—2000年的总体情况而言,人类活动是黄河中游径流量减少的主要因素,气候变化和人类活动对径流的影响分别占径流减少总量的38.5%和61.5%。详见表3-1。

表3-1 气候变化和人类活动对黄河中游径流量的影响[5]

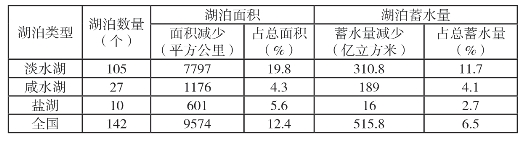

在人类活动与气候变暖的共同影响下,20世纪50年代以来,我国湖泊干涸萎缩的状况十分严重。尤其是我国位于青藏高原寒区和蒙新高原旱区的湖泊对气候变化显示出高度的敏感性。气候对我国寒区和旱区湖泊变化具有重要影响,表现在时间尺度上的年代际变化和空间尺度上的区域性变化,气候对湖泊变化的影响均是十分显著的。[6]我国有142个大于10平方公里的湖泊萎缩,总面积减少9574平方公里,占萎缩前湖泊面积的12%,蓄水量减少516亿立方米,占湖泊总蓄水量的6.5%。其中长江、海河与黄河区湖泊萎缩比较严重。长江区有79个湖泊发生萎缩,萎缩面积6003平方公里,占萎缩前湖泊面积的28%,占全国湖泊萎缩面积的63%。海河区5个湖泊萎缩,湖泊面积减少1013平方公里,占萎缩前湖泊面积的67%。全国及各水资源一级区湖泊萎缩情况,见表3-2。[7]

表3-2 全国及各水资源一级区湖泊萎缩情况

如果按湖泊类型分类统计,各类湖泊中以淡水湖泊萎缩最为严重,萎缩面积占全国湖泊萎缩面积的81%,蓄水减少量占全国的60%。

表3-3 我国不同类型湖泊萎缩情况统计[8]

我国湖泊干涸情况主要发生在西北内陆地区和东部平原区。新疆玛纳斯湖1962年干涸,罗布泊和台特玛湖1972年干涸,艾丁湖1980年干涸。青海省自20世纪50年代以来已有卡巴纽尔多湖等多个湖泊完全干涸。据统计,20世纪50年代至90年代,全国约417个湖泊干涸,干涸面积5279.6平方公里,其中大于10平方公里以上的有94个湖泊干涸,干涸面积4327平方公里。详见表3-4。[9]

表3-4 我国大型湖泊面积(干涸)情况

气候变化对我国水资源的影响还表现为通过引发冰川退缩,最终加剧水荒。冰川变化对水资源的影响表现为:短期内,冰川的加速萎缩可导致河川径流增加;随着冰川的大幅度萎缩,冰川径流趋于减少,势必引发河川径流的持续减少,不仅减少水资源量,更使冰川失去对河川径流的调节作用,导致水资源—生态与环境恶化的连锁反应。[10]

冰川是我国极其重要的固体水资源,对我国淡水资源发挥着重要的调节作用:一是水资源补给作用,二是对河径流的削峰补缺调节作用。我国共有冰川46377条,面积达59426平方公里,冰储量5600立方公里,[11]折合水储量50310亿立方米(相当于5条长江以固态形式储存于西部高山)。每年平均冰川融水量约为620亿立方米,与黄河多年平均入海径流量相当。在过去的300~350年里,由于气候变化,中国的冰川已减少了1/4。近40年,中国冰川面积缩小了3248平方公里,相当于20世纪60年代冰川面积的5.5%,冰储量约减少389立方公里,减少率为7.0%,冰面平均降低6.5米。20世纪90年代以来,冰川退缩的幅度急剧增大,原来前进或稳定的冰川转入了退缩状态。随着冰川的加速消融,对冰川补给性河流而言,虽然短期内增加了径流,但最终会导致河流枯竭、水荒发生。[12]

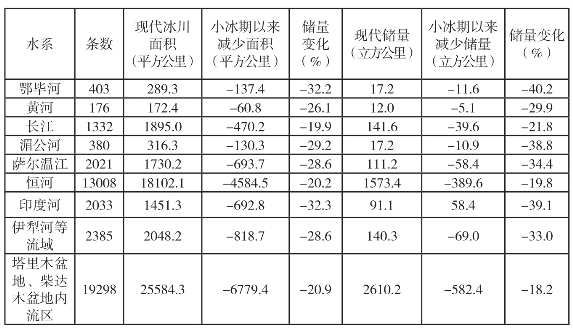

据统计,自小冰期(15—19世纪)以来,我国西部山区冰川面积减少16013平方公里,约为小冰期时冰川面积的21.2%,储量减少了1373立方公里冰量,折合水储量12494万亿立方米。详见表3-5。[13]

表3-5 我国西部小冰期以来冰川面积变化统计

我国西部冰川分布区是亚洲10条大江大河(长江、黄河、塔里木河、怒江、澜沧江、伊犁河、额尔齐斯河、雅鲁藏布江、印度河、恒河)的水资源形成区。我国主要的大江大河都有冰川融水补给,尤其是干旱区的水资源很大程度上依赖于冰川融水。例如,塔里木河冰川融水补给比例高达40%以上。[14]冰川进退对绿洲萎扩和湖泊消涨具有重要的调节和稳定作用,冰川是我国干旱区绿洲稳定和发展的生命之源。实际上,正是由于冰川和积雪的存在,才使得我国深居内陆腹地的干旱区形成了许多人类赖以生存的绿洲,也使得我国干旱区有别于世界上其他地带性干旱区。可以说,没有冰川积雪就没有绿洲,也就没有在那里千百年来生息的人民。[15]在过去的几十年间,中国西部冰川变化十分显著,尤其是近十几年来,冰川呈现加速变化之势,已对中国西部及周边地区的水资源变化产生了明显的影响。[16]在气候变化和人类活动的共同作用下,塔里木河已经断流。

更严重的是,作为中华文明发源地和经济动脉的长江、黄河上游冰川融化加剧,对我国的水资源造成严重影响,危及中华民族的生活质量乃至生存。历史上,平均海拔4461米的三江源地区水源丰富,长江总水量的25%、黄河总水量的49%、澜沧江总水量的15%都来自这一地区,三江源也因此被人们称为“中华水塔”。长江源区冰川面积1971年时为1283.66平方公里,到2002年时为1215.53平方公里,31年间冰川面积总体萎缩了5.3%。

到2008年,长江源区冰川总面积已缩减至1051平方公里,冰川年消融量达9.89亿立方米。[17]2005年中科院兰州寒区旱区环境与工程研究所完成的报告“黄河源之危——气候变化导致黄河源区生态环境恶化”指出,近50年黄河源区的平均气温上升了0.88℃,在这种趋势下,仅最近30年间黄河源区冰川面积就减少了17%,直接造成水资源损失23.9亿立方米,不仅威胁到黄河源区人民的生活,而且将对黄河全流域产生深远影响。”[18]

根据对观测到的气候变化的线性外推,与1961—1990年相比,预计到2050年,中国西北地区地表气温预估的上升会导致冰川面积减少27%、冻土面积减少10%~15%、洪水和泥石流增加,且会出现更严重的缺水状况。[19]在高山地区,即青藏高原、新疆和内蒙古,预计其季节性积雪的持续时间会缩短,导致雪量减少,造成春季严重干旱。到21世纪末,宁夏、新疆和青海的人均径流量可能会减少20%~40%。[20]

有关气候问题与中国国家安全的文章

2002年7月4日,西气东输开工典礼仪式在北京隆重举行。2004年8月西气东输工程管道全线贯通。西气东输工程举世瞩目,是贯彻落实党中央西部大开发战略的重要举措。气候变化引起温度、降水、风速和风力的变化,对西气东输工程安全产生影响。......

2023-08-21

心理应激必然会对健康产生一定的影响,这种影响是积极的还是消极的取决于应激的种类、性质、强度、频度、持续时间、个性特征、应付能力及社会支持等。这种良性应激对健康的积极影响主要体现在下面两点。(二)心理应激对健康的消极影响长期的、超过个体适应和应对能力的心理应激会损害人的健康,这也是心理应激的主要方面。心理应激对健康的消极影响,主要表现在下述三个方面。......

2023-12-04

气候变化对水文水资源系统的影响研究,主要是通过研究气候变化引起的流域气温、降水、蒸发等水文要素的变化来预测径流可能的增减趋势及其对流域水资源利用的影响。......

2023-08-23

同时,由于支出结构发生了根本性的变化,中国政府的支出压力将越来越大。由于社会福利支出是一种赋权型支出,加之中国人口规模庞大,并且正在加速老龄化,社会福利支出将对中国财政构成巨大的压力。与此同时,中国政府的债务已累积到一个历史高水平,而且其中或有负债比重过大,隐藏着较大的风险。目前,中国财政状况仍然比较健康。为了应对财政形势的转折和预算环境的转变,中国应尽早启动新一轮的预算改革。......

2023-07-03

温度过低会使各种润滑油的粘度增加,影响开关电器的分、合速度,温度过低会使SF6气体液化,大大降低开断性能,甚至使得在高寒地区SF6断路器无法正常工作等。标准建议周围环境温度每增加1℃,额定电流应减小1.8%;每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但最大不得超过20%。温度过高,空气绝缘性能也会降低。标准规定,用于高温地区的高压电器在常温地区进行耐压试验时,试验电压要适当提高。还必须考虑耐振性能。......

2023-07-02

通过对C 市法院近半年来民事审判工作的观察,我们发现,文书上网后,C 市高院对裁判尺度的统一方式也作了相应调整。这里以C 市高院民一庭为例进行说明(见表3)。表3C市高院民一庭文书上网后对裁判尺度统一方式所作的调整从表3 可以看出,C 市高院民一庭在文书上网后,对裁判尺度的统一方式作了以下调整:第一,指导意见的功能得到强化。......

2023-07-18

中国今天面临的环境挑战不是近几十年自然资源过度开发引起的,而是数百年来自然资源过度开发引起的。其后的数百年中,资源开发反过来引起战争、灾荒和自然灾害,给中国带来无数的灾难,加速了一个又一个王朝的瓦解。当然,在环境开发以及造成的破坏方面,不是仅有中国一个国家。中国的环境传统还深受儒家、道家和法家等中国早期主要思想流派的影响。......

2023-06-15

相关推荐