事实上,无论是忽视因素还是忽视机制的案例选择方法都是不恰当的,但是仍然没有研究者讨论一种基于因果机制的案例选择方法,这同基于因素性的案例选择方法在逻辑上存在一定差异。......

2023-08-16

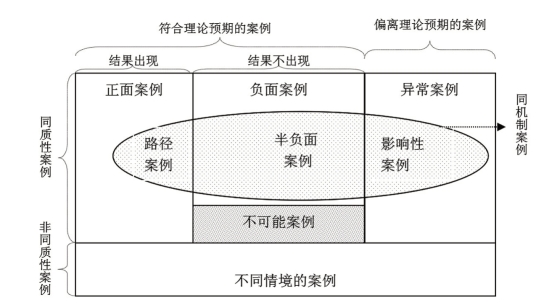

在进一步讨论基于因果机制的案例选择的具体操作之前,需要区分和澄清几组基本概念,图7-2展示了这些概念之间的关系。第一,区分同质性案例和非同质性案例。这两种类型案例主要从马奥尼和格尔茨提出的“范围条件”(scope condition)进行区分,即强调了要选择具有相似背景的案例,而无关案例的讨论无助于否定或肯定理论本身,反而会干扰因果推断。[47]第二,区分符合理论预期的案例与不符合理论预期的案例,或者称之为“异常案例”(deviant case)。早期一些讨论中,对于负面案例和异常案例的区分仍然是模糊的,例如丽贝卡·埃米(Rebecca Emigh)将负面案例理解为解释与预期结果之间存在巨大差异的案例。[48]因此需要澄清这两者属于不同类型的区分,符合理论预期的案例(如负面案例)在一定程度上增强或者至少不会削弱理论的可信度,而不符合理论预期的案例则可能对理论构成挑战,因为它与理论预期的结果不同。第三,在符合理论预期的案例中区分结果出现和不出现的案例。这两种类型的案例都符合理论预期:前者会出现正面结果(如发生革命),而后者则会出现负面案例(如没有发生革命)。此外,在负面案例中也存在一种概率极低的出现正面结果案例,本章称之为“不可能案例”。

图7-2 因果机制与案例类型

资料来源:笔者自制。

以上三组概念是传统的、基于因素的案例区分方法,而这些区分方法的缺陷在于没有区分同样的结果是否是由相同机制/路径所导致的,这是本章所要重点讨论的第四种区分(即图7-2在椭圆形中所包含的案例)。在具有相同机制的案例中,同样存在正面与负面案例。具有相同机制的正面案例,其含义接近于约翰·格林对“路径案例”(pathway case)的定义,即控制了其他条件之后,只有变量X对结果Y产生影响,就可以认为至少展示一条具体的路径。[49]具有相同机制的负面案例,则被视作“半负面案例”,讨论的是因为某项因素(拮抗剂)而使得机制部分推进但没有得到完全实现的案例。此外,在具有相同的因果机制的案例中,还存在一些同理论预期不同的结果,其定义接近于格林的“影响性案例”(influential case),它展示的是看似同理论预期不同的结果,实际上并不是真正的异常案例,或者说当充分理解特殊案例的具体环境时,可以发现这些案例不会挑战理论的内核。[50]从因果机制的角度来看,即便相同的机制在不同情境(context)下也可能导致不同的结果。[51]在影响性案例中,这些因素由于追求理论的简约性等原因而不被纳入框架,当研究者对这些极端案例进行细致考察时,仍然可以认为这些案例是支持而非证伪理论所宣称的因果机制。因此基于机制的案例选择方法遵循了图7-2的路径,即它需要首先通过基于因素的类型学检验,然后整理出那些具有相同机制的路径案例和半负面案例。这种案例选择方法大致上遵循了如下的步骤。

步骤1:确立理论适用的基本条件,规划理论研究的总体(population)

实证研究中对于样本总体的规划基于相同的范围条件,避免情境和概念上的巨大差异。同质性假设是案例研究的基础,而时空范围的一致性是保证同质性的基础,因为这意味着对各类历史和文化要素的控制。[52]例如不同情境下的地理概念存在巨大差异,故而不能用古代的海权来类比当代的海权。[53]再比如斯考切波的社会革命理论仅仅适用于欧洲,因此不能用拉美殖民地的案例来反驳她,[54]而她本人也声称不能将该理论用于20世纪的伊朗等国。[55]多数关于“选择性偏差”的理论事实上描绘的是对因变量取值进行裁剪所造成的各类“以偏概全”,例如仅仅选择没有发生革命的国家、没有经济奇迹的国家。[56]在限定具体时空范围后(如二战期间的欧洲),研究案例的总体就呈现出清晰的界定,这类问题就不难避免。

具体而言,对于范围条件定义的研究需要区分其所包含的事件起止的时间节点。事件起止状态的选择同样需要建立在对因果机制的理解之上,往往是以相对稳定的状态或者重大事件作为“里程碑”式的标记,因为初始状态意味着先期条件的影响变得微弱,而结束状态则意味着特定范围内的事件至少处于阶段性的终结。对于样本总体的定义需要基于事件起始状态而非结果,这样做可以减少典型的“幸存者偏差”问题。例如在经典的“幸存轰炸机”案例中,起飞之前轰炸机的集合而非返航之后的集合才是样本的总体。[57]对于事件终结时间的清晰界定同样是重要的,因为一旦理论假设本身包含相应的时间截断,就可以避免未来的突发事件对于理论的威胁。例如同样是定义国家崩溃,托马斯·比宾斯基用“1997年亚洲金融危机前后国家是否崩溃”来定义,就比詹森·布朗利用“第三波民主化进程中的国家是否崩溃”来定义要更为严谨。因为前者只需要考察金融危机出现后数年时间的变化而不必对更远的结果负责,而后者结论的可靠性则受到了更不确定未来的影响,例如作者当时认为不会崩溃的埃及就在其著作出版4年后(2011年)崩溃,这就削弱了其理论的可信度。[58]

步骤2:基于相似的时空情境,给出合理的理论假设使得多数案例符合理论预期

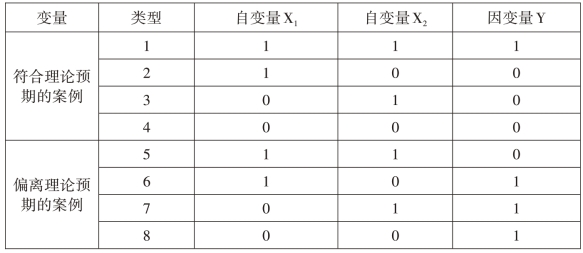

在确定样本总体之后,研究者就需要建立自变量与因变量之间合理的关系,即基于因素进行因果推断。在是否对小样本案例进行随机选择的问题上,即便是定量研究的学者也承认,这种情况下的随机选择会造成更多的问题。[59]在中小样本的案例研究中,往往采用类型学方法确保绝大多数案例符合理论预期。以双自变量理论模型为例,假设变量X1与X2是因变量Y出现的“充分条件”[60],需要保证在步骤1中所限定的绝大多数案例都落入符合理论预期的单元之内,即表7-2中的类型1—4都是与理论预期相符的案例;反之,类型5—8则会削弱理论的解释力,属于偏离理论预期的“异常案例”。一旦存在过多偏离预期的案例时,就意味着可能存在遗漏变量或者范围条件设置错误等问题,研究者需要重新调整情境和理论,直到因素在类型学上的相关性总体符合预期。

表7-2 案例性质与理论预期[61]

资料来源:笔者自制。

与此同时,在符合预期的案例中,需要区分正面案例和负面案例。在表7-2中的类型1—4展现了这些案例类型。类型1表示了结果出现的案例,属于正面案例,而在类型2—4中,结果没有出现。格尔茨和马奥尼认为,类型4的特殊性在于,所有的自变量和因变量都为0,即意味着在理论上结果不可能出现。因此他们将类型2和3定义为负面案例,而类型4作为负面结果也经常包含了结果不可能出现的案例。[62]不同类型的符合/偏离预期的案例对于理论的促进或削弱作用是不同的。就案例在因果解释中的作用而言,基于贝叶斯逻辑,类型1、类型2和类型3中的案例对于理论的促进作用较强(尤其在同时出现时),而类型4中的案例无法或者只能微弱地增强理论的可信度,尤其在寻找或检验机制时,它的作用非常有限,因为在类型4的案例中所有可能激发因果机制的因素都不存在,从而造成机制无法被观察,并且结果出现的可能性极低。例如在讨论特定因素和机制对出现高福利社会的影响时,至少需要排除那些极度贫穷且资源匮乏的国家,因为这些国家几乎不可能出现高福利社会。

步骤3:筛选具有相同机制的正面案例

由于社会科学的复杂性,仅仅基于因素进行因果推断很难真实地理解背后的因果机制,尤其无法区分结果出现是否基于相同机制。许多研究建立了变量之间稳健的正向或负向相关关系,但是只能非常有限地提供对因果机制的思考,这些案例中的变量之间的联系很大程度上是一个黑箱。[63]因为仅仅观测到恒常联结可能会提出错误的因果关系,例如早期西方社会发现精神病人数量和罪犯数量比值大致不变,但这并不意味着精神失衡是犯罪的原因。最近的研究证明,失业是心理失调和犯罪二者的共同来源。[64]因此即便结果与理论预期相符,当真实机制无法被检验或明晰时,理论的可信度仍然会存在疑问。

而寻找因果机制则需要以正面案例为基础,因为只有正面案例才可能展现完整的机制。研究者需要在正面案例中审视因果变量发挥作用的路径和方式,通过研究正面案例中的路径案例,寻找出具有共性的因果过程。首先,路径案例与传统意义上的正面分类差异在于,路径案例还考察了这些相似正面案例在不同关键节点的共性,区分因变量在因果机制不同阶段的标志性变化。发现一个因果机制在多个案例中产生相似的结果时,就找到了单位同质性的证据。[65]基于因果机制的案例选择不仅需要说明关键解释变量的变化,更要包含能够说明核心机制运转变化的路径案例,从而能够明确甄别那些关于核心机制的相互竞争的理论。[66]其次,在同质性的案例中寻找和发现共同的因果机制。这类案例的作用就在于完整地展现了因变量在各个因果机制的各个链条与环节的具体变化过程。[67]基于模糊集的视角来看,每一个阶段的变化都有其潜在的意义,即因变量从“Y=0→Y=0.5→Y=1”的过程。例如将制度变迁视作因变量(Y=1)时,一些前期的准备和动员都可以被视作制度变迁的渐变过程。通常先有观念性的变化,还存在准备阶段或动员阶段,然后经历相应的权力斗争,最终创立和延续新制度。[68]最后,讨论在特定的情境中,各类自变量在因变量变化过程中所起到的作用。因变量的每一个过程通常都不是自发的,而是受到外部因素的影响,例如碳氧化的机制会受到诸多因素影响,这些变量同样分为两类。其一是核心因素的作用,例如氧气在碳氧化中起到不可或缺的作用,这类核心因素往往在统计学或类型学上呈现最明显的相关性,自变量在其中发挥作用。其二是辅助性因素的作用,这些因素未必可以展现出相关性,但并非无关要素,往往可以起到加速或者减缓机制的作用,例如氧化反应中的温度和催化剂等。

步骤4:选择半负面案例进行比较

同因素性分析一样,基于因果机制的案例选择同样需要加入负面案例考察那些“被中止的机制”,从而更好地理解因果机制在正负案例中的作用。[69]半负面案例的选取逻辑与路径案例是相似的,都是基于因果机制的一致性。半负面案例可以根据时间节点分为两部分:在前半部分机制展开的阶段,其过程追踪观测值与路径案例是一致的;后半部分因果机制在特定阶段“中断”,从而在结果上造成同路径案例之间的差异。因此选择半负面案例的目的是强调因果机制的部分展开,通过对比路径案例和半负面案例来察看因果机制中的特定因素缺失对结果的影响。一方面,研究者需要察看具有相似中间因果过程观察值的案例。因果机制在半负面案例中经常被抑制,因此时常不能被完整地观察到。[70]因此甄别半负面案例的关键是部分展开的因果机制所产生的因果过程观察值,以前文所述的化学反应为例,尽管没有获得最终产物二氧化碳,但是反应的中间产物一氧化碳则是作为选取半负面案例的依据。在国际政治中同样如此,假设将二战后美国使用核武器作为正面案例(并未发生,仅存在于反事实层面),那些风平浪静的时刻即传统的负面案例,但是更有研究价值的是出现一定危机时美国却因为“核禁忌”(nuclear taboo)而没有使用核武器的案例。[71]另一方面,选择负面案例时,还需要察看主要的因果变量在特定阶段所起的作用。亚历山大·乔治(Alexander George)和安德鲁·班纳特(Andrew Bennett)将因果机制理解成为是原因和结果之间的干涉性过程。[72]半负面案例意味着因果过程部分展开,直至特定阶段受到特定因素的干涉性影响。如果能识别出在两种不同的结果中运行相同的机制,一个出现正面结果而另外一个出现“半负面”结果,就可以更加确信所讨论的机制是真实存在的,因为在两个不同的结果之间,潜在的机制是相同的。例如约翰·欧文(John Owen)在讨论民主认知对和平的影响时,认为民主制度可以通过制度性辩论和反对攻击民主国家的意识形态来阻止战争,采用了正反案例的机制性对比:正面案例是1796—1798年的法国和美国,自由主义意识形态使得美国持有“不要发动针对法国人民的战争”的认知,杰斐逊等人在濒临战争时通过国会施压阻止了麦迪逊政府对法国的全面战争;而半负面案例则是1803—1812年的英国和美国,尽管事后看来两国都属于西方民主国家,但是由于共和党人控制了国会并煽动战争,同时托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)等人在独立战争之前就厌恶其母国英国而不将其视作民主国家,因此民主—和平的机制被抑制而未能发挥作用,最终没有阻止美国对英国发动战争。[73]可以看到,这两组案例的选取要比两个完全非民主国家爆发战争(传统的负面案例)更有说服力。

通过正负面案例的对比确定了大致的因果机制之后,研究者可以察看结果不同于理论预期的“异常案例”中是否存在相同的因果机制,即格林等人所说的“影响性案例”。基于因果机制思考这些案例的时候,如果仅仅是未被纳入到理论中的特定变量赋值变得非常极端时,事实上这些异常案例是支持而非削弱理论的。[74]因此在影响性案例中,往往可以借此发现被遗漏的变量。例如根据托马斯·埃特曼在《利维坦的诞生》一书中的理论预期,近代早期的丹麦应当成为世袭立宪主义国家,而结果却成为了官僚专制主义国家。这看似是异常案例,然而埃特曼对丹麦的历史进行细致考察时发现,在1660年,丹麦的国家建设受到德意志模式的启发和对瑞典战争失利的影响被迫从世袭立宪主义转向官僚专制主义。[75]故而可以将丹麦视作理论之外的特定要素所导致的异常,但是丹麦早期的国家建设的核心机制仍然与其理论一致。此外,还有一些看似是“异常”的结果,可能是由于情境的差异所导致的,如果可能在其中发现相似的机制,则不仅可以强化理论的解释力,甚至可以拓展机制的外部效度和适用范围。

有关观念、行动、结果 社会科学方法新论的文章

事实上,无论是忽视因素还是忽视机制的案例选择方法都是不恰当的,但是仍然没有研究者讨论一种基于因果机制的案例选择方法,这同基于因素性的案例选择方法在逻辑上存在一定差异。......

2023-08-16

首先,基于因果机制的案例选择有助于考察变量之间的关系,并以此为基础选择恰当的案例进行研究。而基于因果机制的案例选择可以较为有效地解决这个问题,这个优势在齐勃拉特的著作中可以看出。再次,基于因果机制的案例选择在样本缺乏时空维度的变化时,可以通过基于反事实分析的逻辑来增强因果解释力。[94]基于因果机制的案例选择在对时空控制的基础上,通过对过程的“控制”和机制的“冻结”来实现精确的因果关系。......

2023-08-16

过去许多文献强调案例选择的随机性,即避免所谓的“选择性偏差”问题。我们将强调,对于“提供一个基于因素+机制的解释”,或者更加特定的“发现或检验机制”的目标来说,“选择性偏差”不仅是不能避免的,而且是必要的。[5]更加具体地来说,我们将给出因果机制的案例选择方法解决所谓的“选择性偏差”问题,以减少案例比较过程中的信息损失,并通过筛选同机制但不同结果的案例来增强理论的因果杠杆和内外部效度。......

2023-08-16

组织学习和知识创新在企业知识、能力和动态能力演化中扮演着关键性角色,不同的学习机制对于能力构建的有效性是不同的。忘却学习是学习者扬弃或丢弃知识的过程,因为植根于组织内部的过去的学习经验不仅是组织的有用的向导,同时也会阻碍组织进一步学习。(二)注重实践的“干中学”个人和组织所获得的经验会滞后于改进行为。......

2023-10-22

填充阵列即在规划的草绘范围内按照某种规则创建阵列特征。选择填充阵列范围,通常是一个草绘区域,该区域可以是封闭的也可以是开放的,可以是内部草绘,也可以选择一个外部草绘。图7-30 填充阵列控制板图7-31 详细视图图7-32 方形阵列注1:若要跳过阵列成员,可单击标识该阵列成员的黑点使其变成白色。图7-33 菱形阵列图7-34 六边形阵列图7-35 同心圆阵列图7-36 沿螺旋线阵列图7-37 沿草绘曲线阵列......

2023-06-19

二是证据规则对刑事诉讼活动具有指导性。无论公安司法机关的工作人员或诉讼参与人,在诉讼活动中都必须遵守,否则其所收集的证据可能被排除,导致败诉的后果,甚至可能由于其违法行为承担刑事责任。......

2023-08-11

1979年7月1日,五届全国人大二次会议通过了修订后的选举法。地方人大的权力来自各地方人民的授权,全国人大的权力来自全国人民的授权。如此说来,四分之一条款“克扣”了13亿人民权力的一半权力,同时也克扣了人民政府的权力,因为政府的权力来自人民。再次,此条款对农民较多的省份和地方不利。以十届全国人大为例,在分配各省、市、自治区代表名额时,规定城市每24万人选代表1人,农村每96万人选代表1人。......

2023-12-05

闲置的钱还可以用来投资基金、股市,不过投资具有一定的风险,需要做好亏本的准备。“富裕”之后,朋友花钱的“投资”少了一些,“消费”多了一些,但是每个月的开销依旧至少一半进行保留。她现在可以自豪的说自己的百万家庭已经在她的手中实现了,下一步就是保值与增值,对家人和孩子的教育进行投资。......

2023-12-07

相关推荐